Блоги

Наша книга - в Омске

- Сен32015

- Просмотры(3061)

3 сентября в омской школе № 63 состоялось вручение книги "Три воздушных шарика" авторам пяти сказок, вошедших в этот сборник. Напомним, что книга была выпущена Славянским центром по итогам международного детского литературного конкурса, проведённого в 2014 году, к 120-летию А.И. Цветаевой, музеем А. Цветаевой. В сборник вошли более ста работ, присланных ребятами из самых разных уголков Казахстана и России. Конечно, большую роль в таких конкурсах играют педагоги. Не зря в своём предисловии младшая внучка А. Цветаевой Ольга Трухачёва выражает благодарность педагогам за поддержку творчества детей. Вот и в этом случае благодаря замечательному педагогу, преподавателю русского языка и литературы Вере Александровне Трушиной, которая узнала о нашем конкурсе из интернета, продолжение сказки А. Цветаевой о трёх воздушных шариках написали её ученики шестых и седьмых классов! А потом Вера Александровна отобрала пять лучших работ и прислала в Павлодар. И все сказки вошли в книгу!

Это сказки "Подарки друзей" Дмитрия Василькова, "Чудо-шарик" Ульяны Колесниковой, "Шарики и коты" Екатерины Рупп, "Кругосветное путешествие" Валерии Смурыгиной и "Как здорово узнавать мир!" Анны Роевой.

Вначале я рассказала ребятам о нашем Славянском центре, о музее А.И. Цветаевой, показала слайд-программу, из которой они узнали о биографии и творчестве Анастасии Ивановны, послушали в записи, как она читает стихи своей великой сестры Марины. А затем началась приятная церемония вручения книжки. Всегда радостно видеть счастливые лица детей, которые получают сборник со своей первой публикацией!

А ещё очень радостно, что о творчестве А.И. Цветаевой узнают всё больше людей и в Казахстане, и в России.

Ребята выразили желание поучаствовать еще в каком-нибудь литературном конкурсе. И, конечно, мы обязательно что-то придумаем!

Фото на память:

Ольга ГРИГОРЬЕВА.

Этим летом на Средиземноморье

- Сен22015

- Просмотры(2298)

Плавать я научилась поздно — в 33 года, и с тех пор каждое лето меня неудержимо тянет на море. Только в морских волнах я испытываю истинное наслаждение от купания. Только этот безграничный простор пробуждает во мне неповторимую гамму чувств и эмоций, и я самозабвенно погружаюсь в водную стихию, раскидываю руки и пытаюсь объять необъятное, приласкать в ответ каждую волну, каждую капельку….. Мне всё время хочется узнавать новые моря, побережья, а с ними и страны, и, может быть…когда-нибудь и другие континенты.

Этим летом я отдыхала на Средиземном море на Мальте. Но я была бы не я, если бы с утра до вечера загорала на пляже и время от времени окуналась в прозрачную, прогретую южным солнцем воду.

С названием Мальта неразрывно связан эпитет «удивительная». Это действительно так. Страна-музей под открытым небом. За историю в семь тысячелетий здесь оставили свой след финикийцы и карфагеняне, римляне и арабы, норманны и рыцари-иоанниты, французы и англичане. За неделю отпуска я стремилась познакомиться, да что там познакомиться, хотя бы прикоснуться к истории, культуре, искусству страны, где довелось побывать, и, кроме того, попытаться найти там и русский след. А вот это уже влияние моей работы в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Вся деятельность Дома связана с историей русских за границей, поэтому сейчас я вынуждена сделать в рассказе небольшое отступление.

Оставим на время Мальту и перенесёмся в 2011 год. Он был провозглашён Годом российской культуры и русского языка в Италии и Годом итальянской культуры и итальянского языка в России. Дом русского зарубежья, отметил год перекрёстных культур книжно-документальной иллюстративной выставкой «Италия — дом нашей души».

Русское зарубежье в Италии имеет свои давние традиции. С XVIII века здесь жили представители российской знати и деятели русской культуры. «Дом нашей души» — сказал об Италии писатель, искусствовед П.П. Муратов. Эти слова и послужили названием выставки. В экспозиции нашли отражение русско-итальянские культурные связи в ХХ веке сквозь призму истории русской эмиграции. Выставка открывала интересные страницы пребывания в Италии представителей русской творческой эмиграции и показывала взаимовлияние двух культур, оказывающих значительное воздействие на культурное развитие обеих стран вплоть до настоящего времени.

В Италии жили многие выходцы из России, сыгравшие значительную роль в общественной и культурной жизни страны. Выставка рассказывала о пребывании в Италии русских писателей, художников, скульпторов, музыкантов, режиссёров, их творчестве итальянского периода и вкладе в культуру этой страны.

Из художников был представлен Григорий Павлович Мальцев (1881–1953), график, живописец, портретист, иконописец, мастер декоративно-прикладного искусства. Будучи направлен в Италию для учёбы от Императорской Академии художеств, он остался там и жил до конца своих дней сначала в Риме, затем в городке Рокка Приора. Писал картины на религиозные сюжеты, портреты. Как иконописец принимал участие в оформлении храмов, занимался росписью часовни Иезуитского института в Риме, исполнил алтарные композиции для ряда церквей, иконостас для храма св. Антония в Риме; по его эскизам был изготовлен комплект священнических облачений.

Будучи автором выставки, я достаточно подробно познакомилась с биографиями её персонажей и сжилась с ними, как писатель сживается с героями своих книг. И после завершения работы выставки я продолжаю обращать особое внимание на всё, что связано с их жизнью и судьбой.

Отправляясь на Мальту, я не забыла и о том, что Г.П. Мальцев бывал там дважды, выполнял заказы на роспись католических храмов. Один из них — Греческая Католическая Церковь (она же — Церковь Дамасской Иконы Божией Матери, строилась в 1576–1587 гг.) в столице Мальты Валетте, куда я и направилась на второй день отдыха. Благодаря распечатанной из интернета карте и помощи местных жителей храм был найден, но, увы, внутрь попасть не удалось, так как он закрывается в 10 часов утра и я уже опоздала. Иконостас работы Мальцева не увидела, сфотографировала только здание снаружи, и то фрагменты, поскольку это не отдельно стоящее строение, и находится оно на узенькой улочке.

Приезжать ещё раз не было возможности, ведь столько всего предстояло посмотреть. Один день был полностью посвящён экскурсии на Сицилию по маршруту Поццалло – Таормина – вулкан Этна.

И здесь я снова вернусь к выставке. Была на ней страница, посвящённая вот какой теме. В Италии существует около двух тысяч литературных премий, и русские писатели и поэты неоднократно становились их лауреатами, в том числе И.А. Бродский, Т.Н. Толстая, Е.Б. Рейн, Е.А. Евтушенко и другие.

Итальянская и международная литературная поэтическая премия «Этна-Таормина» города Таормина (Сицилия) ежегодно присуждалась одному итальянскому и одному иностранному поэту за лучшие стихи года. В 1964 году эту премию получила Анна Андреевна Ахматова, за 50-летие поэтической деятельности и в связи с выходом в Италии сборника её избранных произведений. Вручали премию в Катании, в нормандском замке Урсино, а останавливалась Анна Ахматова в Таормине.

В июле 2015-го года в Таормине был открыт памятник Анне Ахматовой. Когда я читала эту новость, я и подумать не могла, что вскоре там окажусь и увижу его воочию. В Таормине нам дали три часа свободного времени погулять по городу, ознакомиться с его достопримечательностями. Что характерно экскурсовод (русская женщина несколько лет живущая в Сицилии) не знала о памятнике Ахматовой. Она сказала, что он находится в Мессине. Но это она перепутала с памятником Б. Пастернаку и переводчику его романа. У меня была с собой распечатка из интернета и по ней я всё нашла. Местная жительница сначала направила меня в какое-то здание оказавшееся помещением культурного фонда итальянского скульптора Джузеппе Маццулло. Фонд расположен во Дворце герцога Санто-Стефано (построен в XIV в). В здании фонда выставлены скульптуры Д. Маццулло, и каждую из них я сначала принимала за Ахматову. Однако самое первое изваяние, которое я посчитала изображением Ахматовой, оказалось древнегреческой поэтессой Сафо.

И только выйдя в сквер культурного фонда, увидела бюст Анны Андреевны (скульптор А. Клыков).

А надпись какова!: «“Великая княгиня русской поэзии”. Титул торжественно преподнесён в 1964 г. по случаю вручения литературной премии Этна-Таормина».

В 2014 году впервые была вручена «Международная поэтическая премия имени Анны Ахматовой — Таормина». Эта награда будет присуждаться поэтам-женщинам, выступающим посредством своего творчества «За духовное обновление общества и международную гармонию» и она призвана напомнить о международной литературной премии «Этна-Таормина».

Вот так я отдыхала и путешествовала этим летом.

Надежда Егорова, Москва

Этим летом в Баяне

- Сен22015

- Просмотры(2196)

Так как срок подачи материалов на наш конкурс "Этим летом" уже закончился, хочу просто поделиться фотографиями вечно прекрасного Баянаула! Последние дни уходящего лета в этом оазисе стали восклицательным знаком летних впечатлений!

Гора Булка по-прежнему ждёт восходителей:

С обратной стороны горы Кемпир-тас:

Вода в Жасыбае уже холодна, но кое-кто купался... А кто-то ходил под парусом:

В последние дни августа в Баянауле проходил традиционный туристический слёт "Иртышский меридиан". На водном этапе эстафеты довелось и мне посидеть в байдарке:

А на конкурсе туристской песни я встретила двух больших друзей Славянского центра, бардов Марину Каримову (она была членом жюри) и Раису Канавец (на снимке):

...Жаль, не все вершины удалось покорить:

По дороге к Акбету: "Да здравствует Баян!"...

На снимке (в серединке) - Ольга Григорьева.

Этим летом в Семипалатинске

- Сен22015

- Просмотры(2763)

Этим летом я встретилась со своим детством. Встреча была коротка, но она принесла мне ощущение покоя и душевной гармонии, а, значит, состоялась не зря.

...Давно, очень давно так вышло, что нам с мамой пришлось уехать и родного Семипалатинска в незнакомый Павлодар. Гром среди ясного неба, точнее, развод родителей, грянул, когда мне было семь лет. Развод - как ампутация. Очень страшно. Привыкнуть жить без руки или ноги, конечно, можно, но вот только что это за жизнь? Главной жертвой развода родителей стало их единственное чадо. Бойкая некогда девчушка, лидер всей ребячьей округи, вдруг превратилась в затворницу. Всё-таки смена территории кое-что значит.

Я долго не могла полюбить новый город - всё время казалось, что моя детская душа осталась на старом месте, где мне было так хорошо. Сем-с-к, ясное дело, не Париж. Этакий уездный городок, захолустный городишко. Ну, а для меня, в моей памяти он так и остался местом моего абсолютного счастья.

Потом были годы основательного освоения нового пространства. Павлодар я долго я не считала родным. Отсюда я всегда уезжала легко, как будто бы на поиски чего-то ценного, что потеряла ненароком. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы вновь привыкнуть и полюбить эту точку на карте, ставшую второй родиной. Но увидеть город детства мне всегда хотелось.

...И вот, 30 лет спустя как-то сама по себе протянулась тоненькая ниточка оттуда, из моей прошлой жизни... Я смогла вернуться в город моего детства и пройти по его ускользнувшим следам. Я побывала на старой даче, где бегала босиком трёхлетней малышкой, повидалась со старинным соседом Геннадием Ивановичем, у которого любила пить чай. Я увидела родную 39-ю школу, всё с таким же уютным ухоженным двориком. Туда я ходила шестилеткой, и свой первый школьный год закончила на «отлично». Учительницу звали Зябликова Татьяна Леонидовна. Потом в моей жизни было множество учителей, но я буду помнить её всегда.

Я увидела место, где стоял домик деда с бабкой, проживших вместе долгую жизнь. Его давно снесли. Я увидела дом, где жила и откуда меня увезли семилетней. Мою детскую кроватку грузили последней, в контейнер с вещами она не вместилась, и тогда её просто оставили стоять во дворе, о чём я очень сожалела. Навсегда запомнила этот адрес: Глинки 34. Улица называется всё так же - по имени русского композитора, а в детстве я думала, что так ласково называли глину.

Я побывала у могил дедушки и бабушки - фронтовика Николая Даниловича Юрченко и его жены Ольги Ивановны Литовченко. Они покоятся рядом. На кладбище постригла живую изгородь, мысленно попросила у них прощения за то, что долго не приезжала. Пять лет назад похоронив маму, я нечаянно вновь обрела родню - отца, его вторую жену Ольгу Алексеевну, сестру Олю и брата Сашу,

их брата Диму... Мне и моим детям с ними было хорошо и просто.

Мы гостили там почти десять дней, жарили шашлыки и купались в тёплой протоке. Возложили цветы к мемориалу жертв ядерного полигона, побывали в зверином питомнике. В общем, душевная выдалась поездка.

Все мы родом из детства, как точно подметил Экзюпери. Значит, истоки многих наших черт и качеств надо искать там. Наверное, детство - это то первое, что мы полюбили в жизни. Говорят: «Не встречайтесь с первою любовью...». Пусть, мол, она останется незыблемой, в ореоле своей красоты и свежести. Я прошла дорогами своего детства. Это было волнительно, но я получила от этого необъяснимое чувство удовлетворения. Я поняла, что, оказывается, только сейчас я, наконец, успокоилась. Развод родителей смертельно ранил моё детское сердце. Но детство моё было таким хорошим, что оставило добротный задел на всю мою жизнь. И даже мимолётная встреча с ним, прогулки по городу моего детства дали мне ощущение уверенности, что всё идёт так, как надо. Жизнь продолжается. В ней бывает всякое, но она всё равно прекрасна.

Р. S. Стих только что родился - наверное, об этом.

Первая любовь

Не встречайтесь с первою любовью,

Пусть она останется такой -

Острым счастьем, или острой болью,

Или песней, смолкшей за рекой.

Не тянитесь к прошлому, не стоит -

Все иным покажется сейчас...

Пусть хотя бы самое святое

Неизменным остается в нас.

Юлия Друнина

Не встречайся с первою любовью -

Выйдет всё иначе, невпопад.

Пусть она всегда живёт с тобою,

Пусть в былое светел будет взгляд.

Ворошить историю опасно,

Но и без неё нам не прожить.

Всё равно, как старенькие пазлы,

Первую любовь хочу сложить.

Я тогда, презрев канонов прорву,

Набивая шишки на ходу,

Представляла некую оторву

На свою удачу и беду.

Дню навстречу грудь моя вздымалась,

Оттеняли смуглость кружева...

Календарный бег - такая малость,

Я теперь сильнее, я жива!

Но струится, бесконечно нежен,

Свет моей любви из дальних ниш,

Где была она, как ландыш, свежей

И неискушённой, как малыш.

Расцветало мягко жизни утро,

Улыбалось каждому лучу...

Розовым сияньем перламутра

В памяти его позолочу.

И во сне, с волненьем замирая,

В ожиданье счастья на пути

Я смогу, как будто двери рая,

Первую любовь свою найти.

Марина Юрченко, Павлодар

Этим летом у Трёх братьев

- Сен22015

- Просмотры(8277)

Чтобы побывать в Алтайских горах, не обязательно отправляться в далёкое путешествие в российскую Республику Алтай. Алтайская горная система, кроме республики Алтай, захватывает также территории Казахстана, Монголии и Китая, но, конечно, в меньшей степени. Ивановский хребет Горного Алтая проходит по Восточно-Казахстанской области, тянется с востока на запад около 100 км. В этих горах также есть снежные вершины, несколько живописных озёр, богатое разнотравье. Высшая точка хребта — гора Вышеивановский белок, она же пик Ворошилова, высота 2775 м. У западного подножья Ивановского хребта расположен город Риддер (бывший Лениногорск, сейчас осталась станция с этим названием). Риддер – неболь-шой старинный городок с населением около 60 тыс. человек (83% - русские) основан в 1786 году и назван в честь горного инженера Филиппа Филипповича Риддера, открывшего здесь месторождение полиметаллических руд и заложившего рудник, названный Риддерским. В 1941 году ввиду явного немецкого происхождения название города было заменено на идеологическое — Лениногорск. Интересный факт - после Великой Отечественной войны в городе находился 30-тысячный лагерь немецких военнопленных под номером 347, которые работали на рудниках. В 2002 году Указом Президента Казахстана городу Лениногорску вернули название Риддер. Во время дебатов о названии города серьёзно рассматривался вариант о присвоении ему имени Кунаева, работавшего здесь директором рудника.

Риддер - центр добычи и переработки металлов в Казахстане (в основ-ном цинка и свинца, а также драгметаллов). Градообразующее предприятие — ТОО «Казцинк». Имеется 3 рудника, свинцовый и цинковый заводы, обогати- тельная фабрика и ремонтно-механический завод. Энергетика - Риддерская ТЭЦ и Лениногорский каскад ГЭС. Город вполне провинциальный, в основном 4-5-этажной застройки. Но, главное в Риддере - это то, что ты почти ото всюду видишь горы. Они тут идут фоном и заставкой к самой жизни.

В эти места и направились мы этим июльским летом, чтоб походить с рюкзаком по горам, по долам, осуществить дерзкую мечту – подняться в горах до снега. Казалось бы, ничего здесь сверхъестественного нет, если не учитывать факт, что мы – высоковозрастная группа туристов-дилетантов от 59 до 74 лет. Конечно, мы не с диванов и скамеек у подъездов, с физкультурой – «на ты», прошлым летом сходили 8 пешеходных походов по 10-15 км по павлодарским окрестностям Прииртышья, но это же «степные» нагрузки, не в горы с рюкзаком 15-20 кг, на высоту 2100м! С нами едут инструктор Татьяна Смола (представитель павлодарского турагенства «Тегерек»), её помощница Инна с двумя детьми, и ещё одна Инна с двумя детьми, всего 13 человек. Чуть меньше суток на поезде и мы в Риддере.

Наша шестёрка: я (Валентина Шалденкова), Валентина Ермоленко, Светлана Скляр, Женя Соромотина, Равиля Ибрагимова, Татьяна Глухова, все - члены городского клуба ветеранов "Замандас" (Ровесники), в котором есть уже 4 группы здоровья, в этом клубе мы познакомились, сдружились, стали единомышленниками.

Инструктор Татьяна, «спортсменка, комсомолка и просто красавица» обеспечила нам проживание, питание, снаряжение и проводника в походе. Она арендовала для нас 2 домика на базе отдыха ТОО «Казцинк» Синегорье. Кроме нас на территории базы отдыха находились 200 детей, которые жили весёлой, почти пионерлагерной, жизнью где-то в стороне, мы друг-друга не касались, жили автономно. Домик у нас был со всеми удобствами: горячая вода, душ, посуда, холодильник, телевизор, который мы ни разу не включили, нас кормили. Ели часто на улице в беседке, если не слишком жарко. Здесь мы провели семь дней увлекательной, познавательной жизни, три дня из которых – это восхождение к подножию горы Три брата с двумя ночёвками. Первые два дня адаптировались, ходили в радиальные походы до 7 км, собирали лекарственные травы: душицу, зверобой, манжетку, Иван-чай (кипрей) и т.д. Душица - моя любимая травка, т.к. в Павлодаре, да и в Баянауле (там чабрец) её нет.

С Ивановского хребта в районе Риддера вытекает река Громотуха, длина её 58 км. Она - приток Ульбы, которая в свою очередь впадает в Иртыш. Нам до Громотухи было идти с базы отдыха километра 1,5. В первый же день, "на карячках" добираясь до воды по округлым валунам, близко познакомились с крутым нравом Громотухи, с ней мы быстро подружились, тем более, трое из нас - моржихи со стажем, у меня за плечами 23 года моржевания, у Жени и Валентины – более десятка лет. Купались 2 раза в день, утром и вечером, в её холодных бодрящих водах.

Река - мелкая, быстрая, каменистая, трудно было найти место, где бы полностью погрузить тело, и мы с Валентиной, присмотрев местечко, раскатали валуны, выгребли со дна все мелкие камни до песка и все последующие дни наслаждались в своей 2-х местной купели. И другим в радость, пока весной в половодье не затянет.

На 3-ий день к нам приехал проводник для восхождения к Трём братьям. Сразу поняли: такого проводника риддеровское турагенство нам предоставило не случайно. Ивану Васильевичу Егорову 76 лет, он – легенда местного туризма, мастер спорта по пешеходному, водному и горному туризму, 150(!) раз поднимался к Трём братьям, воспитал не одно поколение туристов. Не смотря на возраст, Иван Васильевич в горах, как горный архар, устали не знает, всё с шутками-прибаутками, знает много трав, поэтому я, много лет изучая травы, к нему постоянно липла, как жвачка, и надоедала с вопросами.

Иван Васильевич с нами пошёл не один, с ним были ещё его наставницы две Лены и Аня - очень сильные, выносливые женщины а также сын Сергей - мастер спорта международного класса, тренер, чемпион мира по спортивному ориентированию 2000-го года в Болгарии.

В 3 часа после полудня мы отправились в свой 3-х дневный поход. 30 км к месту подъёма доехали на такси двумя машинами. Весёлые таксисты в первый раз видели таких возрастных туристов, удивлялись нашей смелости, подбадривали и весело напутствовали. И началось…

Прошли 1 км при полной выкладке, небольшой привал – проверка, подгонка снаряжения и снова в путь – тропа к Трём братьям зовёт. Эти 6 часов подъёма долго нам будут помниться: гуськом след в след, по спине и животу течёт, рюкзак так и норовит прижать к земле, напряжение в коленках, на крутых местах сердечко бум-бум-бум. Слышим голос Сергея сверху: «Девчата, 300 м осталось, не робей!», так трёхстами метрами он нас трижды манил наверх – подключал наши резервы. А у меня разбегались глаза: какое изобилие трав! Полянки синих высокорослых дельфиниумов, которые у нас на дачах красуются, а здесь они – в дикой природе. Из-за высоких, похожих на дельфиниум, цветов поспорили с Иваном Васильевичем: я говорю: «Это – аконит джунгарский, король ядов», он – «Борец высокий». Дома в интернете разбиралась, оказа-лось – оба правы, так как это одно и тоже растение. (В древней Греции аконитом приводили в исполнение смертную казнь: осуждённому добавляли его в пищу, он постепенно чах и умирал, кстати, аконит встречается у нас на дачах, как красивый цветок, и у меня когда-то рос, потом вымерз, им в малых дозах по схеме лечат онкологию, как болиголовом и другими ядовитыми растениями). Встречались ценнейшие лекарственные травы, которые у нас не растут: Марьин корень (пион уклоняющийся), уже отцветший, а семена у него, как зёрна гранат, из них делают поделки, копеечник чайный (белошный корень), в аптеках часто продаётся как «красный корень», маралий корень (левзея софроловидная), большие поляны бадана (чагыр). Из старых прошлогодних коричнево-чёрных листьев бадана, которые пролежали всю зиму под снегом, готовится знаменитый алтайский чай. Он отлично снимает физическое и моральное переутомление, обладает очень сильными общеукрепляющими свойствами для организма. Ещё на базе отдыха мы заваривали его попробовать – понравилось, поэтому на обратном пути, когда спускались, набрали этих старых листьев, заготовили домой и привезли несколько кустиков посадить на даче. По мере подъёма в горы, менялся вокруг лесной ландшафт. Сначала шёл березняк, затем сосна, перемежаясь с пихтой и лиственницей и, наконец, где-то с 1000 м – почти один кедр и немного пихта. Уже темнело, когда добрались до лагеря. Дошли!!! Наш лагерь на высоте где-то 2000 м. Шли мы сюда км 15, по времени 6 часов, подъём в три крутые ступени. Но всё позади, мы сделали это!!! И гордимся собой! Хотя, лукавить не стану, это было для нас - испытание.

Сергей помог нам установить палатки, сварили на костре гречневую кашу с тушенкой, напились чая с баданом, засиделись у костра – какое счастье вспомнить туристскую молодость! Когда-то я занималась туризмом и спортивным ориентированием, немало было пройдено дорог и костров с песнями до утра. Оказалось ещё, что Иван Васильевич ходит в городской риддеровский хор, а я уже почти 15 лет - в народный хор им. А.И. Шиллера в ГДК им. Естая, вот уж мы напелись с ним на 2 голоса! И казачьи, и русские народные и, конечно же, туристские, жаль, не было гитары – влажно здесь, сильная роса, жалко инструмент, да и нести её (самой бы дойти). А потом – отбой, кто-то сразу провалился в сон, кого-то от переизбытка эмоций посетила бессонница, мне не спалось.

На следующий день сделали два радиальных выхода: до обеда – в «цирк» Трёх братьев, после обеда – по окрестностям лагеря. Поднялись с Иваном Васильевичем ещё на 100 м, наконец-то вот она перед нами гора с тремя пиками Три брата (высота 2379 метра над уровнем моря). К самому подножью ведёт снежная ложбина, на саму гору могут подняться только альпинисты со специальным снаряжением.

Ступаем, я бы сказала, с волнением на снег, а вокруг – жара, палящее солнце, мы в шортах, конечно, началась азартная фото-сессия, но, почему же снег не тает? Тут нам Иван Васильевич поведал, и я потом ещё начиталась в интернете, что снег в горах особого свойства, называется фирн - это прошлогодний, старый, плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег, точнее — промежуточная стадия между снегом и льдом, большой плотности. Он не тает, только увлажняется на солнце верхний слой. Место, которое полукругом охватывают три горы «братьев» называется «цирк 3-х братьев». На склонах ложбины, ведущей в «цирк» наконец-то, я живьём увидела дикие жарки, ещё их называют огоньки, а правильно – купальница азиатская – такие яркие оранжевые розочки – чудо природы!

Возле них увидела первый золотой корень (радиола розовая), потом много его находила вокруг лагеря. Скромные кустики с мелкими желтыми цветочками на верхушке, а какие свойства! Настойка корня золотого корня обладает тонизирующим действием, её принимают при снижении работоспособности и при повышенной утомляемости, как женьшень, а "золотой", потому что кожица корня действительно с золотым отливом, а срез на свету розовеет. Я его применяю, как мне подсказали, более 30 лет для лечения ангины (рецепт староверов). Если прополоскать горло пару раз в начальной стадии настойкой золотого корня (1 ч.л. на ½ стакана воды), ангина проходит. Раньше в аптеках в Павлодаре была, сейчас исчезла, делаю сама. Регулярно алтайские травы и золотой корень продаёт женщина на рынке «Квазар».

После обеда пошли в кедровый лес. Кедр – из рода хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. Его несколько видов, в Сибири и Алтайских горах растёт кедр сибирский, достигает высоты до 40 м и 2 м в диаметре. Растет медленно, живет 300-500 лет, некоторые деревья до 800 лет, плодоносит только верхняя часть кроны 1-1,5 м, в лесном массиве «цветет» (в июне) с 40-50 лет, в разреженных — с 13-15 лет. Семена созревают на 2-й год после «цветения», в августе. При полном формировании ядрышков наружная оболочка орешек темнеет, шишки усыхают, уменьшается их смолистость и в августе — сентябре наблюдается массовый опад шишек.

Одно крупное дерево может давать до 1000-1500 шишек. Этот год, наверное, неурожайный, а может место не то, видели немного шишек на верхушках, но «видит око, да зуб неймёт», даже в качестве сувенира ни одной не достали. А сколько разных цветов встретили! Водосбор сибирский (аквилегия), на дачах у нас растёт кустом, а здесь в горах - одиночные растения с крупными цветами. Можно бесконечно любоваться их широко распахнутыми мордашками. Разные фиалки: и жёлтые, и сиреневые, и голубые - все крупноцветковые, алые головки лихниса (горицвет), он у меня на даче растёт, уже давно отцвёл, а здесь в дикой природе на высоте только цветёт, жёлтые, похожие на жёлтую календулу, полянки арники, мощные кусты чемерицы Лобеля и т.д. А вечером - опять песни у костра, разговоры. На другой день намечали спуск после обеда, но Иван Васильевич, глядя на посеревшее к вечеру небо, ещё какие-то признаки, скомандовал спуск в 10 утра, так как, если будет дождь, вниз будем ехать «на 5-ой точке». Что ж, утром свернули лагерь, рюкзаки стали полегче – продукты съели. Как не хотелось вниз! Так мало побыли в горах! Спустились мы быстрее, за 5 часов, ещё раз протестировали коленки, было по-разному...

В оставшиеся два дня сходили в два радиальных похода, ещё пособирали трав, поели дикой малины, красной смородины, набрали маслят, а вечером их получили в овощном рагу и ездили в риддеровский ботани-ческий сад. Честно сказать, он меня не впечатлил: во всём чувствовалась нехватка средств и обслуживающих людей, но хоть на этом спасибо энтузиастам. Водил нас по ботаническому саду дендролог Андрей Андреевич, остальные специалисты были в экспедициях, поэтому информацию получили только о деревьях

Вечером, накануне отъезда, к нам на базу отдыха Синегорье приехал в гости Иван Васильевич. Мы были рады встрече, да не с пустыми руками. Нашел в своих советских «заначках» значки «Турист СССР» и вручил каждой из нас, а Татьяне и мне ещё значок «Туристский организатор», Жене - значок «ГТО», кстати, как поведал нам Иван Васильевич, автор советского значка «ГТО» - алмаатинец Евгений Михайлович Колокольников. Долго говорили, песни попели, засиделись. Дочь Инны, Эвелина, нарисовала картину о нас, как мы идём в поход: впереди Иван Васильевич, потом мы шестеро, замыкает Инна, подписала её, а мы на ней написали свои пожелания и подарили со словами благодарности и тёплых пожеланий нашему растроганному проводнику. Лена - его ученица, приехала за ним на машине, и мы ещё долго провожались за калиткой. Возможно, мы ещё когда-нибудь увидимся...

Вот рассказала вам о своей поездке, чтобы вы, друзья, как бы побывали вместе с нами там, в горах, представили себе величие гор, насыщенный кислородом, хвойным запахом воздух, яркую палитру разнотравья, хрустальные брызги Громотухи и тоже куда-нибудь взяли да рванули на живую природу, пока силы есть, от повседневной бытовухи, ну, что там Турция и т.д., только в природе вы получите полный заряд и настоящие эмоции!

А ровно через месяц 17 августа мы поехали очередной раз в Баянаул, покорять самую высокую вершину этих гор Акбет, на которой как-то не случилось мне побывать в молодости, но это уже совсем другая история…

Валентина Шалденкова, г. Павлодар

Гостям всегда рады!

- Авг262015

- Просмотры(2094)

В июле посетителями музея А. Цветаевой были гости из Москвы – подруги младшей внучки А.И. Цветаевой Ольги Андреевны Трухачёвой. Их встречала Татьяна Сергеевна Корешкова. Она рассказывает, что гости поделились своими воспоминаниями - как летом Анастасия Ивановна Цветаева со своими внучками и их подружками ходили на Иртыш. Обязательные требования были, чтобы на голове были панамки, шляпки. Сама А.Цветаева прихватывала на всякий случай и зонтик, и кофточки для девочек. А процедура пребывания в воде, на солнце ею была строго регламентирована: «Мы даже не успевали добежать до воды, а она уже говорила, что время пребывания на солнце истекло…».

Хорошо помнят они свои «походы» с А. Цветаевой на каток зимой. Тоже были строгие правила: быть тепло одетыми, рот должен быть закрыт шарфиком, дабы не надышаться холодным воздухом…

Москвички вспомнили и то, как Андрей Борисович с огромным таинством и особым настроением до последней минуты наряжал новогоднюю ёлку. В их доме новогодняя ёлка никогда заранее не наряжалась. Ровно в 12.00 часов ночи Андрей Борисович имел обыкновение устанавливать на макушку ёлки наконечник…

Очень по доброму они вспомнили и Нину Андреевну. Сказали, что это была очень мудрая женщина, а мудрость её была народная, была она очень внимательной ко всем, говорила очень грамотно, ни одного скверного слова в её речи не было, но иногда её слова были понятны настолько, что дополнительных воспитательных мер не требовалось.

Т.С. Корешкова подарила гостям сборник стихотворных посвящений А. Цветаевой «Связующая век и миг», выпущенный нашим музеем.

В конце встречи подошла Гуляра Шамилевна Чистякова, гости пообщались и с ней, перелистали нотный сборник песен на стихи А. Цветаевой «Верую в добро»:

Гости оставили вот такой отзыв в книге отзывов: «Огромная благодарность за сохранение памяти Анастасии Цветаевой и семьи Трухачёвых. Эта семья - проекция истории страны, глубины перенесённых переживаний, горя и лишений, умевшая простить и выжить. Спасибо всем за эту память.

Татьяна Ганцева, Татьяна Кузьмичева, Наталья Ганцева, Любовь Ганцева».

Подруги О. Трухачёвой передали в дар музею фильмоскоп, по которому они вместе с Анастасией Ивановной в детстве просматривали диафильмы:

Мы планируем теперь и в музее устроить такой сеанс советских диафильмов!

А на днях музей принимал и других гостей из России и Казахстана. Екатерина Долгачёва с дочерью Таисией приехала из Омска:

А это гости из Зыряновска: Молдобаев Асхат Сейтбаталович, председатель общественного объединения «Лига детского футбола г. Зыряновска» и его воспитанница Мадина Бакирова.

Они были на соревнованиях в Аксу и специально заехали в Павлодар, чтобы побывать в нашем музее. Асхат Сейтбаталович давно интересуется творчеством сестёр Цветаевых, читал много их произведений. Всегда приятно провести экскурсию для таких заинтересованных посетителей!

План Цветаевской недели!

- Авг252015

- Просмотры(2544)

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Мероприятия Цветаевской недели в Павлодаре

(20-27 сентября 2015 года)

Посвящаются Году литературы в России и

20-летию Славянского центра

20 сентября, воскресенье

Поэтический вечер «Два языка – как два крыла». Стихи Марины и Анастасии Цветаевых на русском и казахском языках.

Актовый зал Дома Дружбы, 15.00.

21 сентября, понедельник

День воинской славы России – День победы русских полков в Куликовской битве. Стихи Марины Цветаевой о русских воинах. Совместно с молодёжным крылом СЦ.

Актовый зал Дома Дружбы, 15.00.

22 сентября, вторник

Просмотр фильма об Анастасии Цветаевой «Храни Вас Бог».

Актовый зал Дома Дружбы, 15.00.

24 сентября, четверг

Открытие фотовыставки «Храмы России» Эльвиры Калашниковой

(г. Александров Владимирской области РФ).

Музей Д.П. Багаева (ул. Ленина, 200 ) 15.00.

25 сентября, пятница

Литературно-музыкальный вечер «Цветаевы и Есенин».

Дом-музей Шафера (ул. Бектурова, 19), 18.00

26 сентября, суббота

«Завещание Цветаевой». Презентация новых экспонатов

Музей А.И. Цветаевой (Дом Дружбы, к. 210), 12.00.

27 сентября, воскресенье

11-й Цветаевский костёр

Ленпарк, 15.00.

Вход на все мероприятия свободный.

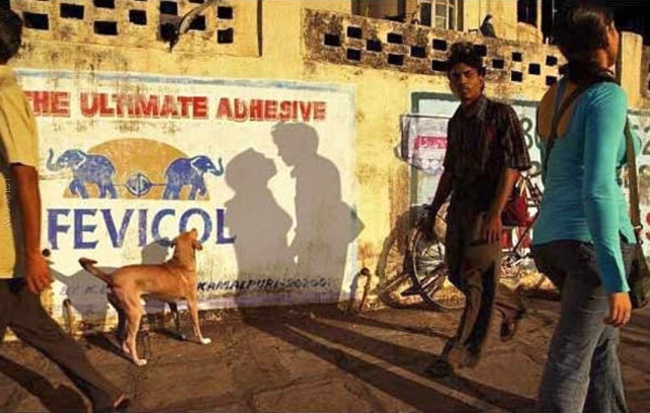

Чудо - тени.

- Авг242015

- Просмотры(3256)

Позитивные фото

О чем говорят тени?

На всё в нашем мире можно посмотреть под разным углом и увидеть при этом совсем разные вещи. Но еще в нашем мире есть такая штука, как тень, которая нередко придаёт совсем неожиданный смысл привычным вещам.

В душé я Бэтмэн

То ли уточка, а то ли виденье...

Что может быть страшнее этого зверя?

Любовь - не любовь

Ковер-самолет - сделает любое выступление успешным

Идеальные летние чулки

Так вот кто эти листья ночами рассыпает!

Этим летом в Астане

- Авг232015

- Просмотры(2444)

Никогда ещё я так не наслаждалась свободой как этим летом…

Разве только в школьные летние каникулы. Но то было совсем другое время, другие обстоятельства и ощущения. Даже образ мышления был другой.

Если раньше всё бегом, мимоходом, не опоздать бы на работу, за детьми в садик, в школу, то теперь… Дети выросли, внуков пока нет и вот это МЕЖВРЕМЕНЬЕ мне дало такую возможность как наблюдать, анализировать и сравнивать.

В своём родном городе детства и юности Астане я бываю часто. Столица строится, изменяются её прежние очертания не только внешние, но и внутренние. Например там, где я сделала первые шаги в родительском доме, построен новый высотный дом, где внизу ни что иное как расположился «салон итальянской обуви». Т.е. тоже каким то образом связано с ногами…

Там, где была детская библиотека им. А. Гайдара (куда я ходила целых 10 лет)-расположился трактир «Самовар».

В конце родной улицы стоит памятник Кенесары на коне.

А лет 50 назад здесь я с папой ловила первых своих ишимских рыбёшек. И таких мест (обновлённых) я вижу сплошь и рядом. Конечно горжусь, что родной город стал столицей нашей страны.

Потому этим летом родилось такое стихотворение:

В родном городе часто бываю,

По знакомым местам прохожу.

Что-то часто порой забываю,

Чем-то часто порой дорожу.

Что столице расти – это ясно:

Нужно видеть на годы вперёд

И стараться, порой не напрасно,

Чтобы лучше жил чудо-народ.

Но, однако, грустинка на сердце

Камнем твёрдым застынет в груди.

Не откроется нам в детство дверца

Как в неё ты стучи, не стучи…

Из себя всё ж выводит порою

Та безнравственность или беда,

Когда тьма наступает стеною,

Уничтожив твой мир навсегда.

Дети дружно ходили все годы

В Храм, где книге Любовь и Почёт.

Приходили в любую погоду.

Здесь вели абонентский учёт.

А теперь вместо книг -«пиво-воды».

Вместо полок- бар.стойки стоят.

Тишину нарушает писк моды,

Вместо света сплошной полумрак.

Всё другое: и окна, и стены.

Сюда ходят и молод, и стар.

Разве этим нам книги заменит

Современный трактир «Самовар».

Здесь остался дух полок и книжек,

Не убить его дымом, вином.

Жаль, что книга не стала престижной,

Стала в Доме чужою в Своём.

Где квартира была моя раньше,

(первый шаг совершала здесь свой)

Салон обуви (очень блестящей)

Итальянской предстал предо мной.

В конце улицы гордо с укором,

Подбоченясь сидит Кенесары.

На меня смотрит он зорким взором.

Конь копыто поднял в ритм ходьбы.

А когда то здесь с папой ловили

Первых в жизни моей карасей…

Годы те безвозвратно уплыли

Как ишимские воды степей.

Ирина Маринец, Павлодар

Этим летом в... Успенке

- Авг192015

- Просмотры(3235)

Чувствую, что этим летом я не попаду никуда - ни в дальнее зарубежье, ни даже в ближнее. Придётся довольствоваться тем, что мы с внучкой Дашей получили приглашение в Успенку. Там живёт человек, с которым меня связывает многолетняя дружба и духовное родство. Это моя подруга Любовь Артёмовна Заводченко, сорок два года проработавшая в одной школе самым главным учителем - учителем начальных классов.

Долго мы собирались, вернее, я не могла настроиться, а Даша как раз живёт по пионерскому принципу: «Будь готов - всегда готов!» Выбрали день когда с самого утра лил дождь и продолжал лить без перерыва на обед. Но раз надумали, надо собираться. Прособирались до послеобеда. Приехали на вокзал мокрые до ниточки, потому что зонтику моему уже кто-то ноги приделал - или сама Даша, или её подружки (выяснять не стала - нЕкогда было). Но зато в автобусе ехать было одно удовольствие: тепло, удобно, за окном дождь льёт не переставая, «дворники» смывают струи воды с лобового стекла, двигаясь вправо-влево. Даша смотрела в левое окно, думая о чём-то своём, девичьем, я же смотрела вперёд, наслаждаясь своей любимой погодой. Мне тоже было что вспомнить и о чём помечтать. Я периодически смотрела на часы, отмечая для себя, сколько времени мы ехали до Ефремовки, Розовки, Рождественки, Таволжана и т.д. А вот, наконец, и Успенка.

С вокзала я позвонила подруге и через три минуты за нами, «королевами», прислали транспорт. А дождь всё шёл, но уже с ослабленной силой. Выдохся, видимо. Сразу позвонили Любашиным внучкам, те мигом прискакали и нам оставалось только с умилением наблюдать сцену их долгожданной встречи. Пока туда-сюда, наступило время идти встречать коров, и я попросила хозяйку взять меня с собой. Меня обули в калоши, дали курточку и мы направились на перекрёсток двух дорог, куда пастух обычно пригоняет стадо. К нам присоединилась Любашина родственница - стоим втроём, ждём. И вот из-за поворота медленно стали «выплывать» разноцветные (но не синие или зелёные) бурёнки.

Когда всех разобрали, мы поняли, что именно наших среди них нет. Подруга предположила, что они пошли другой дорогой. Я спросила, почему именно эти две решили, что нужно идти домой по другому пути. Оказывается, они тоже родственницы - тётя с племянницей. Мы стали смотреть по сторонам, и я увидела, что в самом конце улицы, километра за два от нас пасутся две коровы. Пошли туда. Действительно там продолжают щипать травку «тётя с племянницей».

Я удивилась, неужели они за день не наелись! Оказывается, коровы не могут пастись вместе с овцами и баранами, а пастух выгоняет утром и свою отару овец. Так вот почему эти две своевольницы решили отделиться от стада.И что им до того, что их будут искать по всей деревне... Увидев чужого человека, «племянница» сказала: «Муууу». Я вопросительно посмотрела на её хозяйку и мне сказали, что корова со мной поздоровалась. Я сразу им обеим всё простила. Торопить их было бесполезно, они продолжали щипать травку, периодически попивая водичку из последождевых луж и недовольно поглядывая на нас, пытающихся их подгонять.

За ужином мы пили парное молоко и с улыбкой вспоминали свой вечерний променад. В этот вечер мы с подругой много говорили, вспоминали наши студенческие годы, радовались тому, что через много - много лет мы опять все вместе, я с открытым ртом слушала изумительные, глубокие стихи, которые пишет моя талантливая подруга. Например, вот это:

Простите, люди, я вас уважаю!

Ценю привычки ваши и запросы,

Но не всегда в друзья вас выбираю -

Я так предвзято отношусь к вопросу.

Богат ли, беден... я не различаю.

Красив лицом, фигурой или нет,

И дружбы формул я не сочиняю -

Зачем изобретать велосипед?

Мне важно, если друг открыт душою,

Не льстит впустую, никогда не лжёт.

А если вдруг беда, всегда со мною,

Не будет ждать, что кто-то позовёт.

Мне не нужны ни деньги, ни награды,

Ни дифирамбов море в мою честь.

Мне просто нужно, чтобы друг был рядом

И знала я, что он на свете есть.

Будь снисходителен и не ищи обиды

В моём случайно брошенном словце.

А я тебя не брошу! Очевидно!

Всегда приму с улыбкой на лице.

И таких стихов или почти таких у неё не меньше двухсот. Я получила от неё бесценный подарок - сборник стихов, напечатанный на принтере, но прекрасно оформленный подходящими по смыслу картинками и фотографиями...

Два дня нам было о чём говорить и чем заняться,- девочки водили меня с внучкой по селу, показывая его достопримечательности, увидели родную школу моей верной подруги.

Скучно не было, правда, встречать коров меня уже не брали, их приводил Леонид Сергеевич, гостеприимный и очень добрый хозяин дома. Вечером воскресенья нас всех пригласили в баню, не в общедеревенскую, конечно, а к среднему Любашиному сыну, папе этих двух очаровательных девочек, Дашиных подружек.

Но пора и честь знать, надо ехать домой, пока мы не надоели хозяевам... Нас опять на машине привезли на вокзал, расцеловали и посадили в автобус. Даша захотела сидеть на заднем сиденье маршрутки, а я села впереди рядом с молодой женщиной, которая больше половины пути переговаривалась по телефону с родственниками, от которых только что уехала. Из её разговора с мамой я поняла, что путь она держит в Аксу всего лишь... Но вдруг она замолчала и зашмыгала носом. Как её успокоить? Не плакать же ей всю дорогу! Я наклонилась к ней и говорю: «Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, не в АМЭРЫЦЮ же едешь. Я бы сейчас рассказала тебе анекдот, да опасаюсь, что высадят из автобуса». Она улыбнулась, я дала ей салфеточку и всё. Много ли человеку надо для счастья?

А напротив сидели две девушки, которые всю дорогу слушали песни из сотового телефона, пользуясь одними наушниками: у одной наушничек был в правом ухе, у другой - в левом. И синхронно шевелили губами, подпевая, видимо, знакомым артистам. Молодёжь! Я же периодически оглядывалась на внучку, которой «повезло» ехать рядом с не очень трезвым мужчиной, пытающимся всю дорогу уложить голову на её плече. Хорошо, что доехали быстро.

А через неделю мы с Дашей отдыхали на солёном озере, но это уже совсем другая история.

Валентина Сотникова, Павлодар

Завещание Цветаевой

- Авг182015

- Просмотры(3994)

На два десятка экспонатов, поступивших из Москвы и Казани, пополнился в августе фонд павлодарского музея А.И. Цветаевой.

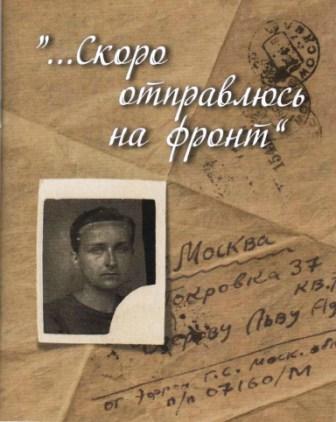

Заведующая издательским отделом московского Дома-музея Марины Цветаевой – Мунира Мухаммеджановна Уразова подарила книгу о фронтовой судьбе сына М. Цветаевой Георгия Эфрона, со своей дарственной надписью как составителя.

Давний друг нашего музея Людмила Артуровна Мишанина передала из Казани несколько интересных материалов, в том числе набор открыток с видами старой Елабуги; книгу Владимира Лавришко «Занозы памяти», где опубликовано эссе об Анастасии Цветаевой «Сестра поэта»; письмо Александра Пчелина (он автор многих стихов, посвящённых А.И. Цветаевой, общался с ней), адресованное журналистке Марьям Лариной.

И, как всегда, очень интересные и уникальные материалы поступили от Галины Яковлевны Никитиной (её вместе с мужем Глебом Казимировичем Васильевым А. Цветаева ласково называла «Глебы»). Это, к примеру, четверостишие А. Цветаевой, посвящённое старшей внучке Рите. Оно написано в Павлодаре в 1962 году:

К моей внучке Рите

Мне будет семьдесят, тебе – семнадцать.

И да пробьёт не раньше грозный час,

Когда придётся мне с тобой расстаться,

(слово неразборчиво, по смыслу – «Благословить») тебя в последний раз.

Очень интересна фотография (копия) детей М. Цветаевой – Ариадны и маленького Георгия. На обороте надпись рукой Ариадны:

Асеньке – нас с Муром и с медведем в Медоне, год не помню. Аля. Сентябрь 1945.

И ещё один уникальный экспонат – текст завещания, написанного Анастасией Ивановной в ссылке, в деревне Пихтовка Новосибирской области 31 декабря 1955 года:

Презентация всех новых экспонатов состоится в музее в дни Цветаевской недели, которая пройдёт в этом году в Павлодаре с 20 по 27 сентября.

Детское лето

- Авг182015

- Просмотры(1707)

Добрый день дорогие друзья! Я пока только делаю первые шаги и пробую свои силы в написании стихов. Публикую свое стихотворение "Детское лето" для участия в конкурсе "Этим летом". Написано было мною это стихотворение в первые летние дни - вспомнила свои детские годы, представила себя на миг ребенком и вот что получилось. Прошу не судить строго, заранее спасибо за внимание! С уважением Татьяна Самойленко!

«Детское лето»

Спорят учёные, гадают дети –

Где живёт и прячется лето?

Вроде его никто не зовёт,

А оно, незаметно, в гости идёт.

По улицам, по тротуарам шагает,

Загаром, веснушками всех обсыпает,

Врывается в двери, влетает в окно,

Всё застилает зелёным ковром!

Урраа!!! Можно в школу теперь не ходить,

На речке купаться и рыбу удить,

На спор конфет, эскимо тонну съесть

На дерево, в гору с друзьями залезть.

И все приключенья снять фотопленку,

А то дяди-тёти не поверят ребёнку,

Что он этим летом витал в облаках,

Индейцем скакал в зыбучих песках.

Водил самолёты и корабли

И побывал на краю земли,

Где белые мишки в темные ночи,

Мечтают увидеть лето, очень.

Друзья, не будем время терять,

А жаркое солнце утром встречать,

Каждый день мечтать и творить,

А главное - Летом дышать и жить!!!

Наши публикации

- Авг172015

- Просмотры(2771)

Предлагаем вниманию читателей сайта Славянского центра статью московского литературоведа, члена Союза писателей Москвы, большого друга нашего музея А.И. Цветаевой - Ирины Михайловны Невзоровой о поэте Юрии Терапиано и мероприятиях в Крыму, посвящённых его жизни и творчеству

Юрий Терапиано: возвращение в Керчь

«И грек, и римлянин» – так обозначил себя Юрий Терапиано, уроженец Крыма, на территории которого на протяжении более двухсот лет (после подписания 8 / 19 апреля 1783 г. Императрицей Екатериной II Манифеста о присоединении к Российской державе Крымского полуострова) мирно, бок о бок, проживал целый букет народов – русские, татары, греки, евреи, гагаузы, караимы, италийцы, немцы и др.

Имя поэта Юрия Терапиано (1892–1980) должно быть известно в Казахстане. Он, в свою очередь, проживая в парижском пригороде, следил за литературной жизнью в СССР. «Передо мной июньский выпуск казахстанского журнала “Простор”», – писал Юрий Терапиано в газете «Русская мысль» («Из дальних странствий возвратясь» // РМ. 1962. №8). Автор анализирует поэтический раздел журнала, где представлены русские и казахские поэты, среди них Ирины Кнорринг (Париж) и Дмитрий Кобяков (Барнаул). Действительно, от Парижа до Павлодара рукой подать, если речь идет о литературном пространстве, ибо оно – едино.

Юрий Константинович Терапиано, юрист, поэт, критик, мемуарист, переводчик, родился в г. Керчи Таврической губернии в семье статского советника, старшего врача карантина, Константина Васильевича Торопьянó и дочери действительного статского советника, генерал-майора медицинской службы, помощницы попечительницы Мариинского детского приюта, Софьи Андреевны Савицкой. В 1911 г. Терапиано заканчивает Александровскую мужскую классическую гимназию. Ту же гимназию закончил его знаменитый родственник (двоюродный дядя) – государственный деятель, писатель, сподвижник П.А.Столыпина, Лев Александрович Тихомиров (1852–1923), сыгравший в жизни поэта заметную роль.

В 1911 г. Юрий Терапиано заочно познакомился с Максимилианом Волошиным, сестрами Мариной и Анастасией Цветаевыми, с другими гостями волошинского дома: летом семья Торопьянó (настоящая фамилия поэта) выезжала в родовую усадьбу Темеш близ Феодосии. Юрий со своим гимназическим другом Всеволодом Цупко-Ситниковым совершал ближние и дальние конные выезды. «Мы со Всевой решили поехать верхом в Коктебель, – вспоминал Ю.Терапиано, – понаблюдать за “Волошинской дачей”». Про ее обитателей говорили: «Туда приезжают поэты из Москвы и Петербурга, читают стихи, ходят в греческих хитонах, чудачествуют». Один раз им «удалось полюбоваться необычайным зрелищем: впереди, в каком-то полумужском кафтане, в шароварах, шествовала Волошина-мать, ведя свой велосипед. За нею выступал сам поэт… в эллинском хитоне и в сандалиях… затем еще несколько человек, мужчин и женщин, кто в хитоне, кто в обыкновенном платье, а шествие замыкали две молодые девушки в белом – “дочери московского профессора, Ася и Марина Цветаевы”, – как объяснили нам любезные коктебельцы» (Ю.Терапиано. Встречи. 2002. С. 18–19).

Коктебель. 1910-е годы. В медальоне: Юрий Терапиано в карнавальном костюме. 1911

В 1913 г. Ю.Терапиано по приглашению дяди, Л.А.Тихомирова, в те годы бывшего сотрудником Российской дипломатической миссии, совершает поездку в Персию. С этой поездки у Юрия началась любовь к Востоку (первый сборник поэта – «Лучший звук» – навеян звуками, красками и запахами пустыней и оазисов).

В 1917 г. Ю.Терапиано, после окончания юридического факультета Киевского университета Святого Владимира, был призван в Российскую Императорскую армию. Служил в Москве (здесь он посещал «Кружок ищущих христианского просвещения в духе Православной Христовой Церкви» М.А.Новосёлова, где Л.А.Тихомиров читал лекции), затем направлен на Юго-Западный фронт Великой Войны.

В 1919 г. (после известия о расстреле родителей), Юрий Терапиано вступил в Добровольческую армию, был ранен и комиссован. 11 мая / 1 июня 1919 г. вступил в брак с Ириной Николаевной Новосёловой, их венчание состоялось в Александро-Невской церкви на Нивках в Киеве. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь, в 1922 г. переехал в Париж, и вся его дальнейшая судьба связана с «Меккой» русского изгнания. Ю.Терапиано оставил ценные воспоминания о многих деятелях русской культуры.

Вот ретроспектива литературной и общественной жизни Юрия Терапиано. Член-учредитель и первый председатель Союза молодых поэтов и писателей в Париже (1925 г.). Соредактор журналов «Новый дом» (1926–1927 гг.) и «Новый корабль» (1927–1928 гг.). Участник собраний «Зеленая лампа» (1927–1939 гг.). Соорганизатор литературного объединения «Перекресток» (1928 г.). Член Союза русских писателей и журналистов во Франции. Литературный обозреватель газет «Новое русское слово» (1945–1955 гг.) и «Русская мысль» (1955–1978 гг.). Составитель антологии русской зарубежной поэзии «Муза диаспоры» (1960 г.). Автор поэтических сборников – «Лучший звук» (Мюнхен, 1926), «Бессонница» (Берлин, 1935), «На ветру» (Париж, 1938), «Странствие земное» (Париж, 1951), «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963), «Паруса» (Вашингтон, 1965). Автор книг прозы: «Путешествие в неизведанный край» (1946), «Встречи: 1926–1971» (1953), «Маздеизм. Современные последователи Зороастра» (1968), «Литературная жизнь русского Парижа за полвека: 1924–1974» (1987), «“Мой путь в Йерусалим”: Стихи. Очерки о поэтах» (2011), «Самсара» (2015). Указаны книги, вышедшие на русском языке.

В годы Второй Мировой войны Юрий Терапиано оставался в оккупированном Париже, участвовал в движении Сопротивления (занимался антифашистской агитацией, выполнял поручения связного, участвовал в обеспечении фальшивыми документами тех, кто в этом нуждался – беглые узники лагерей и пр.). Впоследствии он посвятит собратьям по оружию и жертвам фашизма десятки очерков: «Мать Мария», «Борис Дикой», «Довид Кнут», «Юрий Мандельштам», «Константин Мочульский», «Юрий Фельзен», «Ирина Кнорринг» и др.

К марту 1955 г. Терапиано с женой переехал в Русский старческий дом в Ганьи (под Парижем), там прошел заключительный, плодотворный период его жизни. В Русском доме Ю.Терапиано продолжал писать, был душой и связующей нитью русского общества. Пансионерами дома были бывшие военные, священники, адвокаты, чиновники, а также литераторы – поэт Николай Евсеев и Ирина Одоевцева (поэт и мемуарист). Именно Терапиано возвратил ее к жизни: после смерти мужа, поэта Георгия Иванова, Ирина Одоевцева переехала в Русский дом. Свою вторую книгу воспоминаний, «На берегах Сены», о литературной жизни русской эмиграции во Франции, она посвятит «Светлой памяти Юрия Терапиано».

Сегодня имя Юрия Терапиано вернулось на крымскую землю, в Керчь. На доме, где поэт родился и провел свои детские и юношеские годы (бывшая усадьба Савицких на Соборной площади), по инициативе двоюродного племянника поэта, литератора и общественного деятеля Владислава Анатольевича Миляновского, 20 декабря 1994 г. была установлена мемориальная доска.

Керчь. Бывшая усадьба Савицких (угол ул. Пирогова–10 и ул.Курсантов). В медальоне: памятная доска, установленная на доме

О судьбе поэта напоминает памятник, поставленный в 2005 г. на берегу Керченского залива, около причала одного из портов, откуда уходил в изгнание последний корабль и увозил навсегда Юрия Терапиано. Порт соседствовал с табачной фабрикой Месаксуди (ныне судоремонтный завод) и с Александровской гимназией, которую окончил поэт (здание ныне утрачено). Надпись гласит:

«В ПАМЯТЬ ИСХОДА РУССКОЙ АРМИИ

16 ноября 1920

Всем, кто

НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ПОКИНУЛ ОТЕЧЕСТВО

Дар московского скульптора В.М.Клыкова»

По случаю Года русской литературы в России руководством ГБУ «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» (директор Татьяна Викторовна Умрихина) в Керчи организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию творчества Юрия Терапиано. В Научной библиотеке Заповедника (заведующая библиотекой Нина Дмитриевна Шестакова) была открыта выставка книг и публикаций, посвященных поэту.

27 марта 2015 г. в картинной галерее Заповедника (заведующая галереей Лидия Михайловна Лазенкова) состоялось культурно-образовательное мероприятие «Гостиная на Дворянской»(http://www.kerch-museum.com/ru/news/gostinaya-na-dvoryanskoj-.html). Одно отделение было посвящено Юрию Терапиано. Часть времени было уделено художнику Дамиану Васильевичу Шибнёву (1881–1930), выпускнику Высшего училища Императорской Академии художеств в Петербурге, ученику И.Репина и П.Чистякова, последователю школы импрессионистов. С 1911 г. он жил в Керчи, где преподавал рисование в Александровской гимназии; с 1921 г. заведовал картинной галереей при Керченском археологическом музее (после ее ликвидации сотрудник музея). Повествуя о Юрии Терапиано, мы остановились на Д.В.Шибнёве, т.к. он – автор картины «Прогулка по Керчи. Дом Домгера» (дом ныне утрачен). Ведь один из наследников династии, Людвиг Леопольдович Домгер (1894–1984), был другом детства и юности Юрия Терапиано. Продолжая дружбу в годы изгнания, поэт посвятит Людвигу Домгеру стихотворение «Пантикапея» (так назывался город, основанный греками в V веке до н.э., как столица Боспорского царства; он послужил фундаментом современной Керчи):

Пантикапея

Л.Л.Домгеру

Сияющая, мраморная, в воду

Нисходит пристань кругом, как венец.

Привязанные лодки на свободу,

Качаясь, рвутся с бронзовых колец.

Вверху амфитеатром синим горы

Теснятся в небо, и Тезеев храм

Готов принять процессии и хоры,

Идущие к аттическим богам.

Эллада в скалах Таврии нетленна,

И корни лоз и рыба в глубине,

Забывши обо всём, что современно,

Классической покорствуют весне.

Пантикапея древняя, тебе ли

Я песнь размером варварским пою

В стране, где грек, играя на свирели,

Умел прославить родину свою.

В стихотворении упоминается «Тезеев храм». Так жители города именовали новое здание, построенное на горе Митридат в 1835 г. для «Музея древностей». Здание было выполнено в дорическом стиле, копия храма Тезея в Афинах (по другой версии, храм был посвящен Гефесту). «Новый музей» любили изображать многие художники (см. «Старая Керчь в живописи и графике» – http://www.oldkerch.narod.ru/sketch.html).

Детские игры Юрия неотделимы от исследования древних курганов, развалин крепостей и сети каменоломен, коими богата керченская земля. Даже городская усадьба Савицких, где прошло детство Юрия, своей тыльной стороной соседствует с возвышающимися к небу ребрами подпорной стены террасы (для Керчи с античных времен характерна террасная застройка склонов Митридата).

Юрий Терапиано, начиная с раннего детства, посещал «Музей древностей», сначала с родителями, потом самостоятельно. «Сила и выносливость, красота человеческого тела, нравственное величие – идеал греческого гражданина, защитника отечества», – читаем сегодня на одном из стендов Музея. Этот девиз не мог не взволновать юное сердце, так хотелось ощутить себя эллином. Настоящим музеем был для Юрия дом его дяди, врача и коллекционера древностей, Николая Андреевича Савицкого, привившего Юрию страсть к археологии. Археология была досугом керченских помещиков. Детского уха Терапиано достигали разговоры взрослых о раскопках, находках и приобретениях, о богатых могильниках, о контрабандистах, о доносах. Археология была для юноши ключом к истории человечества и тайнам бытия. Археологом Юрий Терапиано не стал: любовь к слову оказалась сильнее. Однако многие его стихи звучат как археологические гимны – Богу, времени и человеку, запечатленным в природе и артефактах, так сказать.

5 июня 2015 г. по инициативе «Группы по увековечению памяти Юрия Терапиано» и «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» в картинной галерее Заповедника состоялся первый круглый стол, посвященный Юрия Терапиано, под названием: «“И скиф, и римлянин”: Юрий Терапиано в контексте русской литературы XXвека».

В мероприятии приняли участие священники Феодосийской епархии. После общей молитвы они благословили собравшихся на доброе дело.

Собрание открыла заместитель директора Заповедника Наталья Валентиновна Галченко, рассказав о том, как любят и помнят Юрия Терапиано его соотечественники, жители Керчи, и представив гостей из Москвы. Затем Н.В.Галченко передала слово ведущей круглого стола – члену Союза писателей России Елене Евгеньевне Яблонской, автору эссе, рассказов и повестей, лауреату литературных премий.

Н.Д.Шестакова подготовила доклад об истории родов Торопьяно и Миляновских, основанный на материалах архива Заповедника и семейного архива Миляновских-Торопьяно (хранитель архива Олег Анатольевич Миляновский также присутствовал в зале). Доклад сопровождался богатым видеорядом.

К 70-летию Великой Победы об участии Юрия Терапиано во французском движении Сопротивления в годы Второй мировой войны рассказала И.М.Невзорова, координатор «Группы по увековечению памяти Юрия Терапиано», член Союза писателей Москвы, лауреат премии «Боспорские Агоны» (2009).

Круглый стол, посвященный Юрию Терапиано. В президиуме (слева направо): И.М. Невзорова, Е.Е. Яблонская, Н.В. Галченко. Керчь. 5 июня 2015

Ведущая собрания Е.Е.Яблонская зачитала Приветствие к участникам круглого стола от заведующего Отделом наследия Рерихов «Музея Востока» (Москва), доктора исторических наук Владимира Андреевича Росова. В Научную библиотеку Заповедника была передана новая книга Юрия Терапиано «Самсара» (2015), подаренная В.А.Росовым, автором вступительной статьи и организатором издания. Е.Е.Яблонская, автор книги «Шелковые крылья Индии», дважды побывавшая в этой стране и полюбившая культуру древнего народа, поделилась своим мнением о повести Терапиано «Самсара», посвященной индуизму (повесть написана, по ее мнению, в традициях русской классики).

С целью формирования книжного уголка (фонда) по литературе русского зарубежья в Научную библиотеку были переданы электронные копии всех прижизненных изданий Юрия Терапиано. В дар библиотеке были также переданы книги от главы Издательского отдела «Дома-музея Марины Цветаевой» (Москва) Муниры Мухаммеджановны Уразовой, – это книги по означенной тематике, изданные Отделом.

Е.Е.Яблонская, творчество которой неотделимо от Крыма (родилась она в Ялте) рассказала о своих новых книгах по крымской тематике («Город мой – Ялта», «Мыс Меганом», «Крым как предчувствие») и подарила их в библиотеку Заповедника. В библиотеку также была подарена свежая книга «“Хорошая девочка Лида”: из будней одного советского НИИ» – о героине нашего времени (времени СССР) и об оплаканном ныне коллективизме.

В.А.Миляновский, как всегда, с блеском читал стихи своего дяди, сопровождая их комментариями из семейных преданий.

На Герцыковских чтениях «“Серебряный век” в Крыму», проходивших в Судаке 8–12 июня 2015 г., «керченская» тематика была продолжена: инициатор чтений, Татьяна Никитична Жуковская (внучка поэтессы Аделаиды Герцык) сделала доклад о поэте из Керчи Георгии Шенгели; Н.Д.Шестакова рассказала о вкладе древнего рода Торопьяно в развитие культуры и здравоохранения Керчи; Е.Е.Яблонская еще раз представила, уже судакской публике, новую книгу Ю.Терапиано – повесть «Самсара».

В заключение было зачитано Обращение к главе Администрации города Керчи Сергею Николаевичу Писареву с просьбой о переименовании улицы Курсантов (где находится отчий дом поэта), в Улицу Юрия Терапиано. Участники круглого стола поддержали предложение, высказав свои пожелания по реализации идеи.

Возникла обычная дискуссия о переименования улиц или возвращения им прежних названий (улица Курсантов до уничтожения Троицкого собора называлась в его честь Троицкой). Заметим, что в Керчи под эгидой Заповедника плодотворно работает «Инициативная группа по увековечению имен и событий керченской истории» (под руководством старшего научного сотрудника Заповедника Владимира Филипповича Санжаровца).

Глава Керченского союза монархистов Геннадий Борисович Григорьев напомнил собравшимся о необходимости увековечения имени куда более знаменитого керчанина, Л.А.Тихомирова: об установлении мемориальной доски, посвященной государственному деятелю, мыслителю и писателю, на доме, где прежде находилась Александровская гимназия (Л.А.Тихомиров окончил ее в 1870 г.).

Круглый стол «И грек, и римлянин» предварил открытие XVII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские Агоны» в Керчи (http://www.kerch-museum.com/ru/bosporskie-agony-.html). Как ни вспомнить стихи Юрия Терапиано, плененного всякий раз посещением керченского «Музея древностей», – ведь античность (от латинского antiquitas) означает древность.

Закинув руку за плечо,

Стрелу ты ловишь из колчана,

Вздыхающая горячо,

Разгоряченная Диана.

Ты мчишься в каменном кругу

Одежд, белеющих, как пена.

Но режет, рвет их на бегу

Крутое, острое колено.

Такой стремительный полет,

Такая легкость пред глазами,

Что будто бы весь парк плывет,

Летит, кружится перед нами.

А дева в воздухе сухом

Ритмические мечет стрелы.

И мрамор кажется стихом −

Ямбически-окаменелым.

На круглом столе, кроме керчан, присутствовали писатели и исследователи из Москвы и других городов России. Участники круглого стола с большой радостью посетили мероприятия фестиваля «Боспорские Агоны», популярного далеко за пределами Крыма (выставки, концерты хорового пения и колокольной музыки и пр.)

Круглый стол получил отражение в газетах «Вечерняя Керчь» и «Керченский рабочий», а также на сайтах Заповедника (http://www.kerch-museum.com/ru/sobytija/i-skif-i-rimlyanin-.html), Министерства культуры РФ (http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/v-kerchi-startoval-mezhdunarodnyy-festival-bosporskie-agony) и др.

Заголовки некоторых статей говорят о том, что их авторов встревожило предложение о переименовании улицы. «В Керчи предлагают присвоить улице имя поэта-эмигранта» (http://ikrim.net/2015/0607/076941.html). В чем причина тревоги? «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» (В.А.Жуковский). На много лет мы сами себя отлучили от Бога, разрушили храмы (в том числе Троицкий собор, благовествовавший в открытую душу будущего поэта). Возможно, поэзия поможет нам вспомнить о Нем, вывести на тропинку к Нему. Что касается «поэта-эмигранта», то с допушкинских и долермонтовских времен и по сей день актуальна тема поэта-пророка, поэта-изгоя, поэта – внутреннего эмигранта. Живя в изгнании, Юрий Терапиано продолжал любить Россию, страдать за нее. Подтверждение тому – его стихи. На круглом столе прозвучала песня на стихи поэта «В день Покрова», музыка и исполнение Ларисы Новосельцевой (https://www.youtube.com/watch?v=VVifJ6pPdEA). Автор песни назвал ее «Молитвой». Вот эти стихи Терапиано:

Как звезда над снежными полями,

В августе – над золотом садов,

В ночь весеннюю – над тополями

Русских сел и русских городов

Ты восходишь, наш покров незримый,

Матерь Божия! Любви Твоей

Над землею, некогда любимой,

Милость драгоценную пролей.

Дни проходят, тишиной томимы,

Гибели и смерти нет конца,

Ты, Которой служат серафимы,

Ты, Которой служат все сердца,

Милость ниспошли свою святую,

Молнией к стране моей приди,

Подними и оправдай такую,

Падшую – спаси и пощади!

Подводя итоги крымских мероприятий, посвященных русской литературе и истории, их участники отметили неуклонно возрастающий интерес к культурному наследию Керчи и огромную работу, проводимую «Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником» по его сохранению и приумножению.

Ирина Невзорова

16 августа 2015

16 августа в горсаде

- Авг162015

- Просмотры(2573)

"Уважаемый Славянский культурный центр", ОО "Финно-угорский этнокультурный центр" выражает Вам искреннюю благодарность за плодотворное и тесное сотрудничество в сохранении и популяризации традиций и обычаев народов...." Эти слова благодарности нашему инициативному и энергичному Председателю в лице Т. И. Кузиной и всем нам приятно слышать. Даже летом в период разгара отпусков покой нам только снится...

А дело было так... В рамках Фестиваля "Дружба народов" 16 августа в горсаде состоялось премьерное выступление культурного центра, которому от роду всего четыре месяца. "Если наш возраст сравнить с ребёнком, то можно сказать - зубов нет, говорить ещё не умеем, а кушать хочется", - пошутила руководитель О. Николашина.

Со своей стороны хочу отметить, что дитятко довольно активное и талантливое! Мало того, что за столь короткий срок они сумели заявить о себе по мордовскому телевидению и сми, так ещё и оркестр народных инструментов на высоком уровне подготовили. Сольное выступление Юлии Николашиной покорило всех присутствующих. Мне лично доставило огромное удовольствие "искупаться" в фонтане традиционного казахского шашу, отведать прекрасного рыбного пирога, приготовленного по специальному удмуртскому рецепту, вместе со всеми зрителями поучаствовать в финно-угорском караоке, разучить несколько национальных мордовских игр.

А какой праздник без изюминки?... И здесь её преподнёс Сейсембай Калижанович. Оказывается, сразу два Президента России представители финно-угорских народностей (а их около 20). Это Б. Ельцин и ныне действующий В.В. Путин. Так что плыть нашим двум Центрам рука об руку, плечом к плечу!

Вот и подружились!

- Авг162015

- Просмотры(2254)

Сегодня, 16 августа 2015 года, мне посчастливилось стать свидетелем знаменательного события – зарождению дружбы между ветеранами боевого братства «Казабат» и спортивно-техническим клубом «Жолдар». У обеих организаций много общего: профессионализм, энтузиазм, желание делать добрые дела, целевая аудитория – дети школьного возраста и учащиеся колледжей. Именно идея воспитания подрастающего поколения стала для них объединяющей. Подписание устного договора о сотрудничестве завершилось рукопожатием руководителей объединений Геннадия Козака и Павла Беликова и торжественной церемонией передачи скутера от «Казабата» в дар его новым обладателям – юным байкерам «Жолдара».

Для Геннадия это особенно трепетно: в надёжные руки передан скутер, на котором когда-то каталась его старшая дочь. А теперь под присмотром Павла Валентиновича, которого ребята здесь называют просто «дядя Паша», теперь будет ездить все члены ребячьего клуба.

Ребята с восторгом приняли ценный подарок и дали обещание заботливо относиться и беречь нового железного друга.

Елена Игнатовская

Этим летом в Полоцке

- Авг122015

- Просмотры(4114)

"Беларусь - это картина истории на фоне природы", сказал один из героев фильма «Вот это любовь!» и был недалек от истины. Эти слова можно отнести практически к любому городу Синеокой (особенно к западной его части), но сегодня я расскажу о своей июльской поездке в самый древний город Беларуси - Полоцк.

Беларусь особенно хороша весной, в мае. Но и летом она тоже красива, несмотря на постоянные дожди, досаждавшие в этом году в июле, но тем не менее не помешавшие мне увидеть город, первое летописное упоминание о котором относится к 862 году. Хотя последние археологические раскопки под руководством Дениса Дука доказывают, что город еще старше и существовал, по крайней мере, в 780-м году. За это время сменилась куча общественных строев и бесчисленное количество государственных образований (Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, СССР, Республика Беларусь). Достопримечательности и памятники культуры в Полоцке встречаются буквально на каждом шагу.

1. Софийский собор. Один из самых ранних храмов Древней Руси и самая древняя каменная постройка на территории современной Беларуси.

2. Борисов камень. Памятник письменности XII века. Есть примета: если обойти его три раза, положить руку на него и загадать желание (что и было осуществлено вашим покорным слугой :D ), то в ближайшее время оно сбудется.

3. Памятник Евфросинии Полоцкой. Великая просветительница XII века, причисленная к лику святых.

4. Памятник Франциску Скорине. Великий первопечатник (первым перевел Библию на белорусский язык), в честь которого в Беларуси названо почти всё.

5. Памятник Симеону Полоцкому. Писатель, поэт и богослов XVII века.

6. Памятник кривичам. Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племен.

7. Географический центр Европы. В 2008 году специалисты РУП «Белаэрокосмогеодезия» рассчитали, что географический центр Европы находится в Полоцке. Позднее это было подтверждено в российском ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии. Сами беларусы шутят, говоря, что находятся в эпицентре Европы :D

8. Памятник в честь буквы Ў. 22-я буква белорусского алфавита.

9. Ну и, конечно, я не мог не посетить мемориальный комплекс «Курган Бессмертия». Вечная слава героям!

Да пабачэння, сябры!

Ернар Шамбаев

Этим летом на даче!

- Авг122015

- Просмотры(3095)

Итак, дача… Небольшой кусочек земли, на котором усилиями садоводов высажены всевозможные овощи, фрукты, цветы, лечебные травы.

По соседству с растениями благородных кровей борются за место под солнцем коренастые сорняки. Но если ты хороший дачник, вернее, курортник, то сорняков и вовсе не найти, только деревья да грядки, ровненькие, радующие взгляд, но только не мой: мне по душе буйность природы, где-то с могущими зарослями, а где-то с проплешинами, иначе просто скучно. Но совсем нерадивых работников тут просто веником за ограду выметают, и остаются от них только тапочки...

Чаще всего обитатели дачи – загорелые бабушки и дедушки, но это вовсе не значит, что здесь не могут водиться поэты, а если вдруг обнаружатся сразу три, то это вообще большая удача! Хозяйка дачи – знаменитый в ребячьем дворцовом государстве наставник юных журналистов Елена Вайберт,

но только по документам. Главная тут – скандальная сорока, которая свила себе гнездо в кустах сирени. А мы с Мариной Юрченко и её сыночком Рами – всего лишь квартиранты. Ходит белобокая ворчунья по грядкам, на своих работников покрикивает да крыльями для пущей важности хлопает. Даже тряпичная Марфуша ей не указ: пусть в доме командует!

Тут же, в сирени, прижился колючий ёжик. Долго он прятался от Рами, но потом всё-таки позволил себя сфотографировать. Жаль, не догадались мы ему молочка в блюдце налить, может, тогда бы он колючки свои смягчил, разрешил себя погладить. А так остался для нас сердитым кактусом, к которому лучше не прикасаться – уколет.

Работать на даче чаще всего не хочется, но собирать ягоды с помощью сказочной формулы «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвёртая мерещится» легче лёгкого, особенно в нынешний урожайный для вишни год. И если не собрать урожай вовремя – быть вишнепаду!

Ну вот, поработали, пора и честь знать, самое время поваляться в гамаке. Рами этим изобретением не удивишь: ему любые качели – гамак, а для меня – это исполнение давней мечты. В позе счастливого человека в тени раскидистого клёна я даже стих начала сочинять: «Я качаюсь в гамаке, огурец держу в руке…», но не успела: от костерка потянуло дразнящим запахом шашлыка.

Шашлык – любимое блюдо курортников всех дач всех городов и стран! Для этого опытные дачники на одной ветке с вишней огнеупорные прихватки выращивают.

А приготовить шашлык – особое искусство, секреты которого передаются из поколения в поколение. И хоть рецепты у каждого дачника свои, но ритуалы таинства общие – от разведения огня до исполнения песен под гитару, или без, главное чтобы погромче и порадостнее звучало.

Весело пролетел денёк на даче, нам и уходить не хотелось. Проводить нас до ворот садоводства вышла местная Мурка. «Мяу», - сказала она нам, что означало: «Приходите ещё». В благодарность за её кошачье гостеприимство мы угостили новую знакомую остатками шашлыка и пообещали вернуться снова.

Елена Игнатовская

Этим летом в Беларуси

- Авг122015

- Просмотры(2211)

Белорусские этюды

В Полоцке

…И результаты поиска

Нравятся мне вполне:

Древнее небо Полоцка,

Лодочка на Двине.

Дивный собор готический –

Чудо на берегу.

Этот настрой лирический,

Вишни - уже в соку…

И Евфросиньи Полоцкой,

Кланяясь, помолюсь.

Тихим душевным голосом

Встретила Беларусь.

Не растворяясь полностью,

Прячутся здесь века.

Древнее небо Полоцка.

Вечные облака.

В Браславе

И если ты, мой друг, когда-то

Вдруг поглядишь на жизнь с тоской –

Езжай на озеро Дривяты,

Простором душу успокой.

Ах, это озеро – как море

В узорной рамочке лесов.

И ты свои забудешь роли

Среди неспешных голосов.

И сбросишь равнодушья латы,

И будет навсегда с тобой

Лесное озеро Дривяты

С живой искрящейся водой.

На Замковой горе

Над Замковой горой стоит воздушный замок

Из белых облаков, из пышных облаков.

И музыка звучит в просторных гулких залах,

И князь уже влюблён и к подвигам готов.

Над Замковой горой идут века и годы.

Событья так ярки, что видишь их порой…

Предательство, любовь, осада и походы –

У Замковой горы, под Замковой горой.

То крепость на горе, то монастырь, то сцена…

А дышится всегда свободно и легко.

Какой бы ни была, история – бесценна.

Знать, видели князья далёко-далеко.

О, этот городок, его забудешь разве!

И если даже мы уедем до поры,

То будет сниться нам уютный тихий Браслав

На Замковой горе, у Замковой горы.

Белорусская соломка

Хранит соломка белорусская

Тепло и свет родной земли.

Легенда, сказка, песня грустная

В неё искусно вплетены.

Шкатулки и цветы волшебные,

Жар-птицы, кони, петухи,

Как свежести глотки целебные,

Всё это – музыка, стихи!

На солнышке играют, светятся,

Переливаясь, как ручей.

Ведь сплетены они, мне верится,

Из тонких солнечных лучей!

Жить у озера…

Жить у озера, в маленьком городке.

Плыть вдвоём на лодочке по вечерам.

Беззаботно жить, радостно, налегке.

Верить людям и доверять словам.

Остро чувствовать, что неделим, един

С этим небом, облаком и водой.

И когда останешься вдруг один,

Не окажется это большой бедой.

Будут дни шелестеть, как листья у камыша…

А когда истончится волшебная эта нить,

Превратится тело в песчинку, ну а душа

Будет здесь,

у озера,

вечно жить.

Браславская рыбка

С кем-то в этот город приезжая,

Вы судьбу обдумайте заранее:

Браславская рыбка золотая

Вправду исполняет все желания!

Но потом, что будет – не исправится,

А всего скорее – трижды сбудется!

Вот захочешь спутнику понравиться,

Ну а он в тебя смертельно влюбится!

…Не подумай, я ведь не с угрозами,

У меня теперь скромней желания.

Загадаю… Вновь увидеть озеро!

До свиданья, Браслав! До свидания.

Ольга Григорьева,

Беларусь - Павлодар.

Этим летом в степи!

- Авг92015

- Просмотры(2960)

Никогда у меня не было такого плодотворного лета, как нынешнее! Мало того, и у дачников БУМ: клубника поспела в мае (раньше на месяц), а вишня усыпана до сих пор такими красивыми и богатыми гроздьями, что всех горожан можно снабдить ими. Скорее так оно и случилось! Но я не об этом.

Как же я провела лето?...Впервые за шесть последних лет, я не смогла покинуть пределы любимого города, и осталось только одно - бродить по любимой степи. Что я и сделала... На вопросы любопытных коллег, что же я в степи делаю, отшучивалась - сусликов считаю... Конечно, этим летом я видела огромное их количество! Некоторые даже не боялись меня и подпускали на расстояние протянутой руки... Но я снова не о том...

Степь раскрыла мне свои объятия, и песни полились на меня откуда-то сверху, как из рога изобилия. Я почувствовала себя настоящим степным акыном: слова и мелодии рождались одновременно. Вот когда я пожалела, что не владею ни домброй, ни гитарой! Лето- это, действительно, маленькая жизнь. И я прожила её очень даже плодотворно!

Меня вдохновила степь

"Степь бесконечная, отрада для глаз.

Сколько простора и яркого света.

Солнце сияет лишь только для нас,

Красит природа всё красками лета.