Блоги

Гордимся земляком!

- Ноя12013

- Просмотры(3148)

1 ноября в Москве открылась персональная выставка графических работ павлодарского художника Виктора Фёдоровича Поликарпова. Она проходит в рамках гастролей во МХАТе Русского театра драмы им.Лермонтова из Алматы. В фойе старого здания МХАТа в Камергерском переулке и размещены работы нашего земляка. Гордимся!  И

И

поздравляем Виктора Фёдоровича!

Информационный спонсор - ИТАР-ТАСС! Можно посмотреть ролик, там о Поликарпове в конце:

http://www.youtube.com/watch?v=Ol5M8QD9nSo&feature=youtu.be

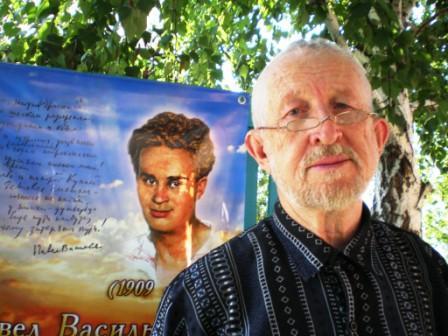

К фотографии художника Виктора Поликарпова

…И когда хрипловато, неспешно, врастяжку

Он читает стихи,

Воскресает кудрявый, талантливый Пашка

У великой реки.

Воскресают июльское свежее утро

И иртышский простор,

И казацкая сказка, и казахская юрта –

Белоснежный шатёр.

И когда так любовно, подробно, узорно

Он рисует стихи –

Видишь выпукло, ярко, как в трубке подзорной,

Краски каждой строки!

Век двадцатый корёжил и путал в тумане,

Врал, что выхода нет.

Выручали друзья и каморка в подвале,

И Поэзии свет.

Новый век не добавил ни денег, ни славы,

Но всё нипочём,

Ведь остался Васильев, как ангел кудрявый –

За правым плечом.

16 июля 2012

Ольга Григорьева.

"Помню, как в Павлодаре..."

- Сен302013

- Просмотры(2835)

Почитайте замечательную статью Ольги Трухачёвой о своей бабушке - Анастасии Ивановне Цветаевой. В том числе и Павлодар не раз упоминается: "До моих четырех лет бабушка жила с нами в Павлодаре. Она очень полюбила этот город, хотя родилась в самом центре Москвы..."

Добрый ангел, Евгения Борисовна!

- Сен12013

- Просмотры(2947)

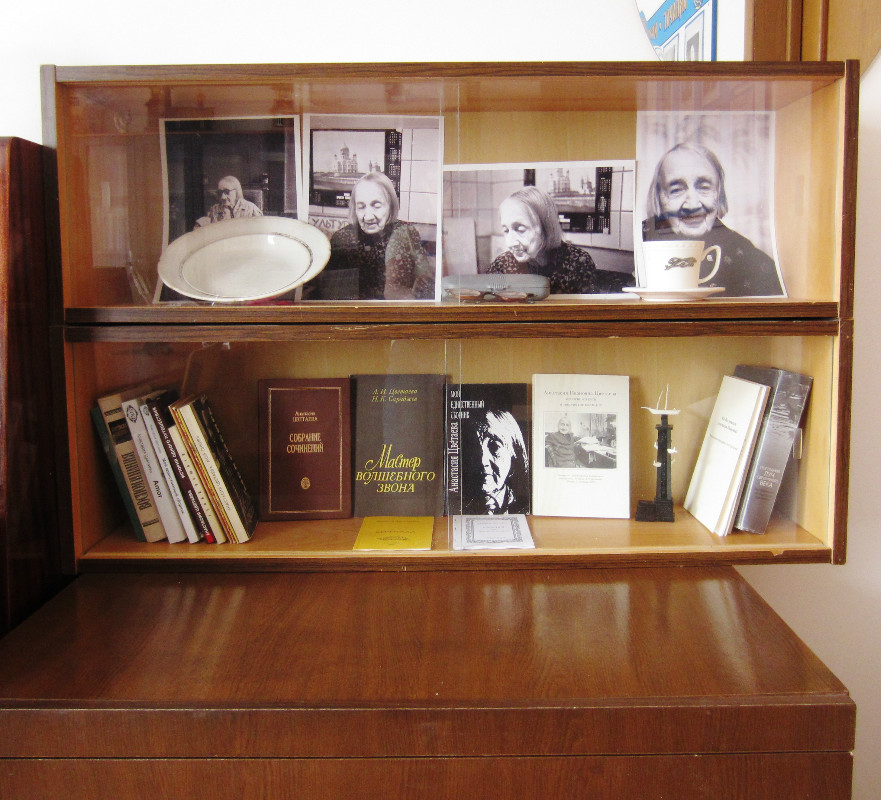

"Бесценен дар, предваряющий просьбу", - написала как-то Марина Цветаева.

Вернувшись на днях из Омска, я обнаружила, что в нашем музее Анастасии Ивановны Цветаевой появилась новая мебель - книжные полки, комод, которые так были необходимы для размещения экспонатов! Ведь в нашем молодом музее сейчас уже более пятисот единиц хранения, и так хочется хотя бы часть экспонатов разместить для обзора гостей. Оказывается, эту мебель привезла в музей наша дорогая Евгения Борисовна Бережная! Спасибо Вам огромное, низкий поклон! Воистину, Вы живёте согласно словам Анастасии Ивановны: "Дружить - значит не наблюдать, не советовать, а действовать". Побольше бы музею таких благородных друзей!

Ольга Григорьева

Спожинки

- Авг72013

- Просмотры(3771)

К середине августа на всей славянской земле заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (дожинки, обжимки).

Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него. Это радостное и важное для земледельцев событие широко отмечалось нашими древними предками по всей Европе. Славянские народности сначала отмечали Зажинки (начало сбора урожая, День первого снопа). Более пышно отмечали Дожинки — день окончания жатвы, праздник последнего снопа, который выпадал на 7 число последнего летнего месяца — примерно середина августа по современному календарю.

По старинному обычаю на сжатом поле оставляют небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой — завивают «бороду Велесу»: «Уж мы вьем, вьем бороду У Велеса на поле... Завиваем бороду У Велеса да на широком... На ниве великой, Да на горе высокой, На земле чернопахотной... Вейся, вейся, борода Бородушка, вейся Сусек наполняйся!». На зачине волхвы-жрецы славят Велеса, поднимая над головой горшок с просом: «Щедры Велесе Зри на ны с небеси Житом одари Поле возроди Благо дари веси. То Влес ущаше праотце наше Земе раяте, а злаки сеяте, А жняте вена венища А цтеть го яко отце божска». Это Велес учил праотцев наших землю пахать, и злаки сеять, и жать венки на полях страдных, и ставить снопы в жилище, и чтить Его как Отца божьего.

В этот день освещают мед, яблоки и зерно. После зачина начинается веселый пир (запрещено употреблять в пищу говядину). Основная славянская Страва в Спожинки: каша, мед, яблоки, хлеб, пиво. Дожинки широко отмечаются и в Беларуси.

День памяти князя Святослава

- Июл32013

- Просмотры(3389)

3 июля — день славления князя Святослава Игоревича (около 942—972). У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.

Русский историк Н. М. Карамзин назвал его «Александром (Македонским) нашей древней истории». По словам академика Б. А. Рыбакова: «Походы Святослава 965—968 годов представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии». Святослав, Великий князь Киевский, — сын Игоря и Ольги, в значительной мере правившей при сыне государством (до своей смерти в 969 году), поскольку князь все время проводил в военных походах.

В 964—66 годах Святослав предпринял первый самостоятельный крупный поход: освобождение вятичей от власти хазар и подчинение их Киеву. Затем последовали походы на Волгу и Северный Кавказ, разгром Хазарского каганата. В 967 или 968 годах, используя предложение Византии, стремившейся ослабить своих соседей Русь и Болгарию, столкнув их друг с другом, князь Святослав вторгся в Болгарию и обосновался в устье Дуная, в Переяславце. Византийское правительство, чтобы воспрепятствовать утверждению Святослава в Болгарии, послало к Киеву печенегов. Он возвратился на защиту столицы, но, отбив печенегов, снова пришел в Болгарию. Около 971 года Святослав в союзе с болгарами и венграми начал воевать с Византией. После боя с превосходящим по численности византийским войском у Большого Преслава и Доростола, выдержав со своим войском трехмесячную осаду, Святослав Игоревич заключил в 971 году мир с Византией. На обратном пути в Киев князь Святослав у днепровских порогов погиб в бою с печенегами, которых византийское правительство предупредило о его возвращении.

Святослав вошел в историю Древней Руси, как яркий пример воинской доблести. Его речь перед последним решающим боем с византийцами под Доростолом — свидетельство высокого понимания значения воинской чести в древнерусском обществе: «Не посрамим Земли Русской, ляжем тут костьми. Мертвые сраму не имут. Если побежим, осрамим себя. Станем же крепко. Если моя голова ляжет, промышляйте о себе».Дружинники ему отвечали: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим».

В отличие от своих предшественников, сохранявших скандинавские традиции, Святослав был первым славянским русским князем.

25 июня - День дружбы и единения славян

- Июн242013

- Просмотры(3561)

Этот праздник славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях. Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными странами — Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов. Славяне — русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи — составляют основную часть населения Европы. Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности, не рвется связь времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.

День Святого Духа

- Июн232013

- Просмотры(3564)

Духов день (День Святого Духа) — христианский и народный праздник, отмечаемый по православному календарю на следующий день после Дня Святой Троицы. Литургически праздник посвящается воспоминанию и прославлению сошествия Святого Духа на учеников Христовых. Дата праздника переходящая и всегда — понедельник.

Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. Святой Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Святой Дух обладает свойствами присущими только Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы Святой Дух единосущен Им, обладает единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность. От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Духа отличает личное (ипостасное) свойство, которое заключается в том, что Он предвечно исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни начала ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог. В силу Своего Божественного вездеприсутствия Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога, приобщая его к полноте всеблаженой Божественной жизни. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Святого Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем. Вместе с тем, благодатные Божественные действия общи всем Лицам Святой Троицы и пребывание Святого Духа в человеке означает и сопребывание с Ним Отца и Сына — Божественного Ума и Божественного Слова, то есть всей Святой Троицы — «Ума, Слова и Духа — единой соприродности и божественности» (святой Григорий Богослов).

24 июня - Праздник Ивана Купалы у славян

- Июн232013

- Просмотры(4133)

Праздник летнего солнцеворота!

Из участников праздника, людей знающих обрядовые правила, выбирается «урядник», который займется подготовкой и проведением праздника. Славления и различные обрядовые заклинания по ходу праздника читают: священники (волхвы, жрецы), урядник, старейшина. С утра девушки собирают травы и цветы, плетут венки и припасают травы-обереги (полынь, зверобой, крапива) для всех участников праздника. Обережные травы обычно крепятся на поясе. Парни загодя срубают деревце (березку, вербу, черноклен) высотой в полтора, два человеческих роста. Его устанавливают на месте, выбранном для проведения гуляний (чистое ровное поле, холмик, берег реки, озера). Девушки украшают дерево цветами и цветными лоскутами ткани. Дерево в народе называют «марена» или «купала». Под деревце прилаживают изображение Ярилы — куклу величиной в половину человеческого роста. Куклу вяжут из соломы, веток, иногда лепят из глины. «Ярилу» облачают в одежду, украшают венком, цветами и лентами. Ему следует приделать символ мужского достоинства и плодородия — деревянный гой (детородный орган) внушительных размеров, окрашенный в красный цвет. Перед «Ярилой» на блюде или платке располагают яства. Парни заготавливают дрова и складывают неподалеку от деревца два костра. Один, большой (Купалец), высотой до четырех ростов человека; в середине его устанавливают высоченный шест, на вершине которого прикреплено деревянное просмоленное колесо или пук соломы, сухих веток. Возле этого костра и пойдет самое веселье. Другой костер, сложенный в виде колодца, не столь велик, до пояса мужчины. Это костер погребальный (крада), для сожжения лика Ярилы. Венки, крапива для купания и травы-обереги, сложенные при капище (если таковое есть) или под березкой, освящаются водой и огнем присутствующими священнослужителями (волхвами, жрецами), или теми, кто может их заменить (урядник, старейшина).

Девушки заводят хоровод вокруг березки и поют. Парни на этот хоровод совершают «набеги», не в полную, конечно, силу, стараясь выхватить березку. Тот, кому это удается, бежит к реке, где дожидается остальных. Волхвы отламывают от березки кусочки и раздают каждому. Эти кусочки – плодородны. Деревце бросают на воду, а волхвы творят приговор. В воду кидают цветы, освященные травы, крапиву (оберег от русалок) и, обнажившись, начинают купаться. Вдоволь насладившись водой, ближе к сумеркам собираются к костру — Купальцу. Возжигать его полагается девушке. Тут уж и начинается гулянье. Шум да гам стоит, в рожки да бубны, трещотки да колокольцы наигрывают, да поют громко, хороводя. День Ивана Купалы — древний славянский праздник Творится веселье, загадывают загадки, ходят ряжеными, устраивают игрища: «ящер», «ручеек», «коняшки». Молодцы бои на потеху показывают. Девушки в сторонке кумятся, суженых приглядывают. Когда костер прогорит да осядет, начинается выбор суженых. Девушка хлопает парня по плечу и убегает, а тот бежит ее догонять. Поймав, ведет ее к костру, через который они прыгают, держась за куклу на палке. Если при прыжке руки не разойдутся, то пара составилась. А разойдутся, то каждый ищет себе пару. Когда все пары составятся, старейшина спрашивает: «Все ли простили обиды?». Если найдутся обиженные, судят прилюдно. Подле костра устраивают пир (каша, яйца, сало, блины, пиво — обязательно). Каждому в руки полагается по куску освященной еды, принесенной с капища. У огня поют песни, говорят сказы старины, былины и небылицы. После, в ночи, зажигают деревянное колесо и катят его до воды. На реке суженые обмениваются венками, после чего каждый кладет свой венок на плотик из веток и соломы и пускает его по воде. Девушки поют. На берегу зажигают огонь, пары, разойдясь и обнажившись, купаются в ночной реке, а после творят любовь. Не нашедшие пары собираются при костре — Купальце, кто спать пойдет, кого старейшина отрядит до утра стоять на страже, охранять праздник от ворогов. Волхвы с ночи до зари собирают целебную купальскую росу. Срезают волшебные травы (девясил, чертогон, чернобыль, головная трава, зверобой, богородицкая трава, велесов корень, трипутник, зяблица, тирлич, од олень-корень, плакун, разрыв-трава). Смельчаки ищут в ночи цвет папоротника. На рассвете праздник заканчивается.

День балалайки

- Июн222013

- Просмотры(6150)

Балалайка — русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент от 600—700 мм до 1,7 метров длиной, с треугольным слегка изогнутым (в XVIII—XIX веках также овальным) деревянным корпусом. Балалайка — один из инструментов, ставших наряду с гармонью, символом русского народа.

Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, Украины, Беларуси, Казахстана и, конечно, России.

Аграфена Купальница

- Июн222013

- Просмотры(3689)

Хочется поделиться интересной информацией, так как сама узнала совсем недавно про такой праздник у славян, который отмечается 23 июня - Аграфена Купальница.

Этот праздник у славянских народов ассоциировался с началом купального сезона. Все, что было связано с водой, баней и купанием, нашло отражение в этот день.

По всему северу России, и особенно в Вологодской губернии, крестьяне заготовляли в этот день банные веники на целый год. Для этого бабы и девки после обеда запрягали лошадь и уезжали в лес ломать молодые березовые ветки. Иногда веники делали из различных пород лиственных деревьев и растений, тогда в каждый веник входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и других растений.

Это ритуальные веники: одним из них пользовались в этот день в бане, другими обряжали недавно отелившихся коров, третьи перебрасывали через головы или бросали на крыши бани с целью узнать будущее (если веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрет, а если не вершиной, то останется жив).

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. Парились веником из богородицкой травы и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей. На праздник делалась обетная каша, складчиной, для нищих.

В Вологодской губернии в день святой Аграфены для нищей братии среди деревни ставили столы с постными яствами. Нищих собиралось иногда человек до 300, и все они ели за счет деревни. Как на Ивана Травника, в день Аграфены Купальницы отчаянные мужики и бабы в глухую полночь снимали с себя рубахи и до утренней зари рыли коренья или искали в заветных местах клады. А знахари, ложась спать, читали самодельные молитвы, как на Ивана Купалу. Очень оригинален также обычай, наблюдаемый в окрестностях города Кириллова.

В день Аграфены Купальницы все девушки, взрослые и подростки, ходили в своих лучших нарядах по домам и просили: «Умойте». В переводе на обычный язык это значит — дайте что-нибудь из девичьих украшений: серьги, ленточки, бусы и прочее.

23 июня - День святой Троицы, Пятидесятница

- Июн222013

- Просмотры(3369)

День святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. «Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали». Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?». Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова. Пятидесятница Сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении). Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота его есть» (молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

1150 лет Дню Славянской письменности и культуры

- Май282013

- Просмотры(4400)

26 мая, мы, братья-славяне отмечали День Славянской письменности и культуры в концертном зале Достык. За кулисами все намного живее, чем в зале и даже на сцене. Наши Кирилл и Мефодий (Никита с Димой) были правдоподобны не только по тому, что у них были новые костюмы, но и по этому тоже!)) Такое можно увидеть только в фильмах тех далеких времен, где были замки и цари. А когда в живую да еще и дают примерить, и выступить в таком одеянии- вообще классно!

Очень благодарна и рада за наших ведущих, которые рассказывали о жизни Святых, о письменности, о том, как она зарождалась и где. В концерте выступили со своими блоками белорусское, греческое, польское и болгарское отделения, а казаки показали тааакие танцы - что душа радовалась! Ну, уж про голос Кузьминской вы знаете, как споет - одними мурашками по коже не отделаешься, там, в зале, и слезы были от того, что человек действительно умеет тронуть и поразить своим талантищем. Еще одно чудо было на сцене - это мальчик с пальчик, которого зовут Адиль. Он отлично спел свою добрую песню и убежал лопать шоколадку. Спускаемся ниже, из концертного зала в холл. После 12 сессии ассамблеи народа Казахстана, в холле стоит очень красивое дерево, на веточках которого ленты с национальностями, проживающими в Павлодарской области. Смотрится очень красиво, а хоровод, который молодежь водила совместно с белорусами в национальных костюмах, вызывал у всех положительные эмоции и все, кто заходил к нам в Достык сразу начинали улыбаться! Вдоль стены с обоих сторон было на что посмотреть. С одной стояли столы с ценными книгами, которые презентовали Павлодарские библиотекари, а с другой работы ребят, которые снова и снова поражают своими творческими способностями.

Чуть позже покажу фотографии закулисных дел и не дел)), как мы себя развлекали, чтобы страх ушел и больше не возвращался, хотя… кажется, что после такой «широкой» Масленицы все набрались опыта столько, что слово «импровизация» стал синонимом слова «концерт» и «выступление»!

Приветствие архимандрита Иосифа

- Май272013

- Просмотры(2341)

Приветствие

организаторам и участникам

Первой читательской конференции,

посвященной творчеству Анастасии Цветаевой

С чувством особой духовной радости приветствую организаторов и участников Первой Читательской конференции, посвященной творчеству Анастасии Цветаевой, и сердечно поздравляю с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который отмечается и как День славянской письменности и культуры.

В этот день мы преклоняемся перед подвигом святых равноапостольных братьев, подвигом, в основе которого лежит создание славянской письменности, а значит – и культуры. Святые братья дали нам книгу и умение читать. Книга имеет большое значение в жизни любого общества вне зависимости от его религиозных убеждений. Книга стала учебником жизни, сохраняющим память о прошлом и открывающим путь в будущее. Чтение книг предоставляет человеку возможность сформировать целостную систему нравственных ценностей, запечатленных на страницах книг; дает человеку возможность стать всесторонне развитой личностью с богатым внутренним миром. Для этого надо развивать интерес к книге и чтению, учиться читать вдумчиво и понимать прочитанное.

Выдающийся русский книговед и библиограф Николай Александрович Рубакин говорил: «Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, когда стоит на полке. Суть в том, чтобы она там не стояла. Умение пускать книги в читающую публику и пускать их планомерно, упорно и по всем направлениям – это своего рода практическое искусство».

Уверен, что Цветаевские читательские конференции станут значимым культурным событием в жизни Павлодарского Прииртышья, станут той «планомерной, упорной» работой, которая вернет книгу и любовь к чтению каждому человеку, желающему научиться мыслить, получить широкий кругозор, высокое развитие, чтобы понимать свою и окружающую жизнь и делать ее лучше.

Желаю участникам конференции всемерной помощи Божией в трудах, направленных на то, чтобы величайшее культурное и духовное деяние святых Кирилла и Мефодия стало действительно праздником нашей благодарной памяти, напоминающим нам о назначении жизни человека.

Архимандрит Иосиф,

руководитель Издательского отдела

Православной Церкви Казахстана.

24 мая 2013 г.

г. Алма-Ата

24 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

- Май242013

- Просмотры(4323)

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни.

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Состоя на военной службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.

Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда

22 мая - День Святого Николая весеннего

- Май222013

- Просмотры(3780)

22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

Архимандрит Иосиф (Еременко)

Проповедь в Благовещенском кафедральном соборе г. Павлодара 22 мая 2012 г.

Христос Воскресе!

В жизни великого святого нет мелочей, нет ничего мелкого, незначительного. Сама жизнь великого святого становится житием, в котором все – великое. Когда жизнь человека всецело, без остатка посвящена Богу, освещена верой в Бога, тогда все события, любая подробность, даже с человеческой точки зрения кажущаяся обычной, приобретают неземное величие, становятся не действиями, а деяниями.

Так, в житии святителя Николая, великого угодника Божия, все велико, все значительно и достойно нашего пристального внимания, изучения и вдумчивого осмысления, даже то, что произошло с ним после его переселения от земли на Небо. Поэтому Святая Церковь и установила день особого церковного воспоминания перенесения мощей святителя Николая из области Миры в Ликии в итальянский город Бари.

Однако сегодня мы обратим внимание на одно деяние святителя из его земной жизни.

В начале IV века возникла ересь нечестивого Ария, который учил, что только Бог Отец вечен и безначален, а Сын родился во времени и не единосущен Отцу. Арий настаивал на том, что было время, когда Сына не было. Этим разрушалось в умах людей представление о Святой Троице, все христианство теряло смысл.

В 352 году в Нике был созван Собор епископов, среди которых был и святитель Николай. На том Соборе святые отцы сформулировали православное учение о Святой Троице в тех терминах, в которых оно хранится в Церкви до сих пор. И мы ежедневно в домашнем молитвенном правиле и за каждой Литургией единодушно исповедуем это учение в Символе веры, который начинается словами «Верую во Единаго Бога…»

На одном из заседаний того Собора святитель Николай, не имея сил терпеть богохульства взбесившегося Ария, потеряв надежду словами образумить еретика, ударил по лицу злодея. Отцы Собора, решив, что это уж слишком, что епископ не должен драться, лишили святителя Николая архиерейского достоинства и заключили в темницу. Однако Господь чудесным образом показал участникам Собора, что поступок святителя Николая угоден Ему, а Царица Небесная Сама восстановила его в епископоском достоинстве, вернув ему омофор.

Великий угодник Божий явил высокую, святую «ревность о Господе» (4 Цар.10: 16). И Господь принял его усердие.

Таким горячим ревнителем о правде Божией должен быть всякий христианин, каждый из нас.

Но надо прежде понять, что такое ревность, а тогда мы поймем, что надо делать.

Из добродетели, высокого, созидающего чувства, ревность превратилась через грех в страшное собственническое чувство, убивающее любовь, разрушающее семьи, ломающее судьбы: «Люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (Песн.8: 6). В этом заключается несчастье всех людей. Грех извращает жизнь людей, превращая святые, богоугодные чувства в порок. Так бывает, когда человек руководствуется не разумом, не Божественным законом, а собственными страстями. Тогда ревность о Господе превращается в пожар, истребляющий как самого ревнивца, так и все вокруг. Ревность становится разрушением, если направлена не на защиту и преумножение славы Божией, а на удовлетворение страсти самолюбия. Эта ложная ревность, ревность человеческая, не только разрушает семьи, но вносит разлад, ожесточение, свирепую нетерпимость в общество христиан, что ведет к печальным, вредным последствиям, совершенно не способствуя славе Божией, делая таких ревнителей «не по разуму» (Рим.10: 2) гонителями Христа. Такая ревность не имеет ничего общего с ревностью Божией, пример которой являет нам апостол Павел: «Я ревную о вас ревностью Божиею» (2 Кор.11: 2). Именно такой ревностью Божией должен украшать себя каждый христианин, чтобы утверждалась добродетель, чтобы другие видели наше усердие, «наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного» (Мф.5: 16).

Настоящая ревность, «ревность о Господе» (4 Цар.10: 16), есть святое, возвышенное чувство, понуждающее христианина к стремлению содействовать славе Божией, чтобы она была проповедуема во всех концах вселенной; изучать основы православной веры; неукоснительно соблюдать правила и установления Святой Церкви; во всем, даже в малейшем, угождать Богу, и только Ему Одному. Господь Иисус Христос на то пришел на землю и «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2: 14), поэтому «хорошо ревновать в добром всегда» (Гал.4: 18).

Для этого каждому христианину требуется мужество, сильная воля, решительность, чтобы преодолевать все препоны, которые строит христианам враг рода человеческого. Для этого нужны и серьезные, глубокие знания. Для добродетельной жизни нужна пламенная ревность.

Преподобный Никодим Святогорец так учит о ревности: «Итак, не ленись возгревать свою ревность о добродетели, с сердечным участием размышляя, как благоугодна Богу добродетельная жизнь, как прекрасна и высока добродетель сама по себе и как для нас она необходима и благотворна, ибо в ней начало и конец истинного нашего совершенства и преуспеяния в нем». Этому способствует вдумчивое чтение житий святых и размышление над ними. Надо помнить совет богомудрого Антония Великого: «Содержи в памяти деяния святых, чтобы памятующая заповеди душа твоя имела ревность святых образцом для себя».

Конечно, не в том надо подражать святителю Николаю, чтобы устраивать драки. Прежде чем защищать свою веру от современных еретиков и ругателей ее, надо хорошо знать, что защищаешь. И прежде чем воспарять к высотам богословия, надо знать самое элементарное, прописные истины, которых, как показывает опыт, не многие из здесь молящихся знают.

Надо научиться благоговейно вести себя в храме, не путая храм с подворотней, где встречаются подружки, чтобы обменяться последними сплетнями. Надо научиться в храме молчать, и в этой тишине возносить свои молитвы Богу. Тогда каждый сможет услышать и ответ Божий на свои вопрошания.

Надо научиться правильно осенять себя крестным знамением, а не как попало, небрежно махать рукой. Крест – наше украшение, наша слава, наша надежная защита от супостата.

Надо научиться правильно участвовать в крестном ходе, который не для того совершается, чтобы промчаться вокруг храма сломя голову, тесня и давя друг друга, а чтобы чинно, благоговейно шествовать с крестом, иконами, хоругвями и с молитвой, которые очищают и освящают атмосферу нашего города.

Не освоив этого малого, что является фундаментом настоящей церковности, нельзя постигнуть главного, а тем более – защищать это главное. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк.16: 10).

Святая Церковь прославляет святителя Николая как «правило веры». Он показывает нам, во что надо верить, как верить и как жить по вере. Он учит нас, что значит быть настоящим христианином. Аминь.

Волшебное пасхальное яичко

- Май12013

- Просмотры(5004)

Пятого мая весь православный мир будет отмечать Пасху Господню. В магазинах скупаются все яйца, с экранов телевизоров нас учат правильно и красочно их раскрашивать. Диетологи предупреждают о вреде переедания после соблюдённого поста. Я всегда с улыбкой наблюдаю за всем этим ажиотажем, потому как знаю,что на самом деле означает ПАСХА, кому её велено было соблюдать и как это событие отмечалась ещё до прихода Иисуса. Но я сейчас не об этом. Я хочу вспомнить очередной эпизод из моего детства. Кому-то он покажется смешным, ну а мне, на тот момент, было не до смеха...

Перед Пасхой кто-то подарил мне ярко раскрашенное яичко. Любой нормальный человек, увидев его, понял бы, что это игрушка, так как в то время натуральное пасхальное яйцо никогда не выглядело так неестественно ярко. И вот этот день наступил. Мою маму пригласили отмечать праздник друзья. Меня это очень удивило, потому что, сколько я её знаю, она всегда только работала. И я (любопытная Варвара) решила зайти посмотреть. Зашла. Вижу, на столе всякие яства, а главное - полная чашка крашеных яиц. Я возьми да покажи им своё декоративное яичко. Хозяин дома, уже изрядно поддатый, поспорил со своими гостями, что разобьёт его яйцом, взятым со стола. А я пьяных с малолетства ненавижу. Так вот, начали мы с ним своё соревнование - кто кого. То он бьёт своим об моё, то я об его. И всё время побеждаю я. Он уже начинает злиться, а мне смешно. Я заливаюсь смехом, все вокруг тоже смеются, а он ничего понять не может, весь от злости красный. И тут, видно, до него доходит, что такого не может быть. Выхватывает из моей руки яйцо и как ударит им об пол!... А оно как взлетит чуть ли не до потолка! Уже никто не смеётся, лишь я продолжаю улыбаться, как идиотка. Тогда, недолго думая, этот дядька берёт яйцо со стола и со всего маху швыряет мне его в лицо. Попал прямо в лоб. А оно оказалось сварено жиже, чем всмятку, поэтому, разбившись о мой лоб, потекло по лицу. Я быстро сообразила, что шутки кончились, и выскочила из дома, вытирая лицо руками... Жалко, что для моей мамы праздник на этом тоже закончился. А сюда я не приходила больше никогда, несмотря на то, что этот мужчина был отцом моей подруги.

МОРАЛЬ: никогда не шутить с пьяными. А то красивое яичко я вспоминаю до сих пор. Мне его не вернули.

Проблемы сохранения и изучения культурного наследия славян Прииртышья

- Апр302013

- Просмотры(6877)

Из доклада председателя Славянского культурного центра Татьяны Ивановны Кузиной на международной конференции (2002):

Проблемы сохранения и изучения культурного наследия славян Прииртышья

Добрый день, уважаемые участники международной конференции! Спасибо за возможность, хотя бы частично, осветить проблемы сохранения и изучения культурного наследия славян Павлодарского Прииртышья.

За многие десятилетия образования благодатной нашей Павлодарской области сюда переселялись люди, разные по социальному и конфессиональному составу. И каждый из переселенцев, будь то государственные крестьяне; те, кто сооружал Иртышскую и Горькую казачьи укреплённые линии; депортированные; люди, приехавшие на освоение целинных и залежных земель; да и внутренние миграционные процессы, - всё это представляло довольно пёструю картину этнического состава и культурно-бытового уклада. Сегодня, наблюдая за процессами развития и сохранения самобытной национальной культуры трудно сказать, что хоть одно из них преобладает. Люди, общаясь друг с другом, непременно впитывали культуру другой нации, при этом не теряли связь со своими корнями. Как правило, регионы заселялись компактно выходцами из различных губерний, что и служило основой для сохранения своей национальной культуры.

Переселенцы стремились селиться по принципу родства или землячества, что помогало сохранять традиции и обряды своей родины. Север и центр Казахстана были прибежищем для переселенцев из России. Сегодня хочется поговорить о сохранении и развитии славянской, и более того, русской культуры. Невозможно провести чёткую границу между русской и украинской культурами, так как в русско-украинских старожильческих целинных поселениях формировался определённый культурно-бытовой уклад, в котором фольклорная традиция, трепетно хранимая, со временем переплеталась с унифицированными видами творчества (время вносило свои дополнения и корректировку). Сегодня, когда мы слушаем на наших фестивалях украинскую и русскую песню, на выставках видим народно-прикладное творчество, - понимаем, что в этих поселениях произошли процессы этнического смешения. Со временем заключались межнациональные браки, что разрушило этническую обособленность, происходило интенсивное смешение языка, культуры, быта всех этнических групп поселения.

Десять лет назад преподаватель павлодарского Государственного университета им. Торайгырова Князева Ирина Николаевна проводила на территории Павлодарского Прииртышья фольклорно- этнографические экспедиции, изучая культуру и быт уже коренных русских. Результатом её экспедиции явился сборник «Русская свадьба Казахстанского Прииртышья». Сегодня по этому исследованию готовят и проводят русские свадьбы у нас в Прииртышье.

Записи фольклора и наблюдения последних лет дают возможность оценить состояние сохранения народного творчества. Ведь со временем (по различным объективным и субъективным причинам) разрушились все традиционные бытовые связи, кардинально изменился социальный строй, формы трудовой деятельности, но, можно сказать, фольклор продолжает существовать не потому, что сохранён уклад жизни народа. Взаимовлияние разных национальных традиций наблюдалось со времён первых переселенцев, но самобытность не утрачивалась, вплоть до 30-х годов двадцатого столетия.

Особенно хорошо хранилась народная культура в поселениях казаков и крестьян, хотя уже на рубеже столетий наблюдается разрушение традиционной культуры. Все эти процессы происходят по объективным причинам общемировых процессов. Одна из причин – урбанизация сельской культуры. Массовая миграция из сёл, желание некоторых политиков стереть грань между городом и селом привели к изменению и разрушению фольклорного быта, к угасанию народных традиций.

И вот наступило время перестройки, каждая республика бывшего Советского Союза обрела свою независимость. Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев возглавил Ассамблею народа Казахстана, и начался новый процесс становления, нет, не возрождения, а именно становления национальной культуры. Ассамблея дала возможность каждой диаспоре изучать культуру своего народа, проводить фестивали народного творчества, тем самым давая возможность сохранения и развития культуры самобытных народов.

Сегодня, к сожалению, меньше происходит этнографических экспедиций. И только благодаря тому, что в дальних сёлах Прииртышья сохранился культурный слой крестьянства, мы имеем возможность услышать старинное пение, увидеть предметы прикладного творчества и на выставках увидеть фрагменты убранства русской избы или горницы. Из сундуков бабушек достаём русские рубахи, прялки, утюги, самовары, берестяные туески, самотканые дорожки и ещё многое другое, чем и с чем жили наши предки.

Необходимо сохранить самобытное искусство любого народа, а для этого нужно организовывать фольклорные экспедиции профессиональных, заинтересованных людей, снабжать их современной аппаратурой и записывать то, что ещё теплится в дальних уголках нашего Прииртышья и можно ещё сохранить. Финансовые проекты таких проектов непременно будут вознаграждаться сохранением и выпуском фольклорной части нашего исторического достояния, что будет свидетельствовать о мощном государстве, бережно сохранившем многоцветие национального достояния всех народов, издревле населявших Казахстан.

Как и в те далёкие времена, когда педагогический институт был первым инициатором организации русских фольклорных экспедиций, имея большой потенциал профессиональных специалистов-музыкантов, сегодня, когда педагогический институт снова стал самостоятельным, хочется верить, что возобновятся русские этнографические экспедиции. На совести нашего поколения станет потеря того, что уже будет невозможно сохранить. Ведь сегодня не происходит процесс массового переселения русских, уходят из жизни те, кто ещё помнит фольклорные традиции своих бабушек и мам. Сегодня уже мало в сёлах тех, кто помнит даже те старинные сказания, сказки и традиционные и бытовые песни, а уж о поэзии календарных и свадебных обрядов сегодня и говорить сложно - а ведь всё это есть удивительное многообразие в единой структуре мощного независимого государства Казахстан.

Давайте подумаем о ценностях сегодняшнего дня, о нашей с вами странице истории, которую мы вписываем сегодняшними нашими поступками. Так пусть же они будут на благо сохранения самобытности каждого народа и, конечно же, русского, который испокон веку жил и творил на этой земле Павлодарского Прииртышья.

Спасибо за внимание!

Скоро Пасха!!!

- Апр82013

- Просмотры(5192)

Христос Воскрес!

Пасха в 2013 году - 5 мая!

Пасха — это суть христианства. Празднование Пасхи продолжается 40 дней. Ровно столько дней пребывал Христос с учениками после Своего Воскресения!

Скоро будут красивые, разукрашенные яйца!

Кстати, а почему же мы красим яйца? А вот почему :

На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Почему? История сохранила нам такое предание. После воскресения Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по разным странам, повсюду возвещая радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каждого, кто поверит Ему и будет любить людей также, как любил Он.

Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к самому римскому императору Тиверию. Так как к императору не принято было приходить без подарков, а Мария ничего не имела, она пришла с простым куриным яйцом. Конечно, выбрала она яйцо со смыслом. Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из известкового плена в виде маленького желтого цыпленочка.

Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус Христос также вырвался из смертельных оков и воскрес, император только рассмеялся: «Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». И не успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалине стало совершенно красным.

С тех пор в память об этом событии, символизирующем нашу веру в Воскресшего Господа, мы и красим яйца.

Пасхальные игры:

Когда гости усаживаются за стол, каждый берет по одному крашеному яйцу и разбиваются по двое. Каждая пара со словами «Христос Воскрес» начинает чокаться своим яйцом о яйцо соперника, затем, то же самое делает соперник со словами «Во-истину Воскрес». Тот, чье яйцо разбилось последним, считается победителем. Обычно в эту игру завлекаются и взрослые, интересно и весело всем, потому что банальная чистка яйца превращается в веселое времяпрепровождение. В итоге, конечно, разбитые яйца съедаются. Понятно, что они должны быть сварены вкрутую, чтобы не испачкаться.

Также забавно спрятать яйца в разных углах комнаты, завернув их при этом в разные предметы быта: полотенца, носки, а детей заставить их искать. Победитель тот, кто быстрее отыщет все имеющиеся и спрятанные яйца. Взрослым тоже интересно понаблюдать, как дети забавно разыскивают спрятанные яйца.

Благовещение Пресвятой Богородицы

- Апр72013

- Просмотры(4025)

Желаю в Благовещенье любви,

Чтобы мечты легко сбылись твои,

В молитвах чаще бога вспоминай –

И он тебя услышит, так и знай.

Пускай прославят добрые дела,

И с уст слетают теплые слова,

Пусть планы исполняются твои,

Надежды и везения, любви!

Благовещение!

- Апр72013

- Просмотры(5240)