Блоги

Солнечному Сайту

- Ноя182014

- Просмотры(3702)

А ведь такой он и есть - светлый, радушный, позитивный, креативный и лучистый!!! Создатель нашего сайта, Ернар Шамбаев, точно такой же! Потому его детище получилось похожим на него!

Однажды в Павлодарском Славянском культурном Центре появился молодой человек с сияющими глазами и сказал: «Да будет сайт!» И это произошло 18 ноября 2012 года.

Ернар Шамбаев сделал то, что казалось невероятным. Он не только стал разработчиком и администратором данного сложного организма. Этот великий мотиватор сумел вдохновить всех, кто имел счастье общаться с ним, на различные творческие подвиги. Согласитесь, становиться активными блогерами после 50-60 совсем не просто!

Сейчас мы часто вспоминаем нашего Ернара, как он «перелопачивал» горы видеозаписей, систематизировал все статьи из местных и республиканских СМИ и массу материалов о Славянском Центре – о его людях и событиях, вдохновлял всех личным примером, проявляя незаурядные способности в различных областях. Как он вёл за собой молодежь и обучал нас блогерскому искусству. Как успевал быть на всех событиях, учился играть, рисовать, вырезать, танцевать с детьми из Школы национального возрождения, веселился на «капустниках» Шиллеровцев, пел на бардовских встречах, рассказывал и рассказывает обо всём в своих самобытных репортажах.

Ернар относится к разряду тех неравнодушных людей, которые делают мир ярче и интереснее и показывают на практике, как можно это делать всем, кто хочет включиться в этот захватывающий процесс под названием Творчество во имя Добра и Красоты.

От имени всех, кто знает и любит Ернара, я поздравляю нашего дорогого виновника торжества с двухлетием Сайта Павлодарского Славянского Культурного Центра! Поздравляю с ежегодными высокими наградами Международного жюри! Так держать! Мы Вас любим, гордимся, желаем успехов, с нетерпением ждём новых хороших событий и стараемся приблизить их своим участием!

«Эта песня хороша, как зимой картоха»

- Ноя182014

- Просмотры(3340)

Есть в нашем городе особая жительница. Её любят все: и взрослые, и дети. Она – активная участница городских концертов и фестивалей, она – желанная гостья в компаниях друзей и подруг. Без неё никак не обойтись в туристическом походе у костра. И характер у неё непростой: то она грустит, то радуется, то хулиганит. Но при всём при этом непременно учит смелости, дружбе, взаимопомощи. Тут и думать нечего: конечно же, речь идёт о бардовской песне! И хоть молода она душой, но родилась давным-давно – в средние века на территории современной Ирландии и Шотландии. Уже тогда было немало придворных и бродячих музыкантов, которые сами сочиняли песни и развлекали жителей городков и деревень. Так постепенно эта армия музыкантов становилась всё больше и сильнее, помогая людям выживать в сложных условиях, бороться с человеческими пороками, дорожить настоящими чувствами. И сегодня с гитарой можно увидеть не только взрослого человека, но и совсем юного человечка, который хоть и мал ещё, но у него уже есть свои особые слова, которые ему так хочется пропеть под гитару своим родным и друзьям.

Зная о такой популярности бардовской песни в нашем городе, Славянский культурный центр просто не мог не присоединиться к организации и проведению конкурса «Иртышский перезвон-2014» для детей до 18 лет. Его партнёрами стали детско-юношеский центр экологии и туризма и городской отдел образования. На конкурс было подано более 200 заявок! Все участники были разделены на три возрастные категории и по номинациям: авторская песня, исполнитель песни под гитару, дуэт, ансамбль, туристическая песня. Авторитетное жюри конкурса, в состав которого вошли члены клуба авторской песни «Серебряные струны» Славянского культурного центра, возглавила его руководитель – Татьяна Ивановна Кузина.

В зрительном зале собрались школьники разных школ города. Я стопроцентно была уверена, что это мощная группа поддержки, но, как оказалось позже, не совсем так: и участники, и зрители одновременно. Среди этого снующего муравейника зрителей основательно устроились родители с фото- и видеокамерами в руках, а в первых рядах зала заняли главные наблюдательно-переживательные позиции сэнсэи школьного бардовского мастерства.

О чём же пели ребята? Да о том же, о чём когда-то пели их родители, бабушки и дедушки: мальчишек больше интересовали темы войны, жизненного выбора, дружбы, а девчонок – зонтики, вальсы, колыбельные, любовь и другие женские премудрости, но и тех и других участников объединила тема гор, путешествий, взаимопомощи в походе.

Публика не скупилась на награды: артистов встречали и провожали радостными возгласами и аплодисментами, многие зрители даже подпевали исполнителям, а что творилось за столиком жюри, одному Богу известно. Ребятами были исполнены как популярные песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Ады Якушевой, Юрия Визбора, Александра Городницкого, так и песни собственного сочинения. Очень здорово, что некоторые конкурсанты выходили на сцену вместе со своими руководителями, которые подыгрывали ученикам. Это придавало больше уверенности ребятам, которые впервые вышли на сцену, а наставники испытывали чувство гордости за своих подопечных.

Некоторые песни юных бардов вызывали улыбку зрителей, и даже добрый смех. Так, к примеру, в зале раздался гул удивления, а потом одобрения, когда объявили песню «Пачка сигарет», которую собиралась исполнить Юзеева Алсу из школы №39: мало того, что курить вредно, а тут ещё девчонка петь собралась! Но зато это знаменитая песня хорошо известного Виктора Цоя, почему бы не спеть!

С большим энтузиазмом песню-признание «Карие глаза» исполнили Бегимовы Ильяс и Исмаил из школы №16, чем покорили всю женскую половину зрительного зала. Я же откровенно хохотала, слушая слова: «Твои карие глаза, твои сладкие уста» и так далее. Как позже мне сказала Марина Каримова – бардовская «мама» влюблённых певцов, мальчики на сцене были довольно сдержанны, у костра эта песня в их исполнении звучала более чувственно!

Необычайно трогательным стало выступление Ершовой Надежды, которая вышла на сцену, опираясь на руку своей мамы, и это был самый настоящий звёздный час юной певицы, но важнее всего, конечно же, была победа над собой, над своим недугом. Восхищённые Надиным мужеством зрители провожали её со сцены, громко скандируя «мо-ло-дец!», а это значит, что Надя обязательно разучит новые песни и снова выйдет на сцену, чтобы исполнить их для всё понимающих зрителей.

Самыми юными конкурсантами праздника стали Георгий Каримов и Полина Никитина, они поведали нам историю о детсадовской любви под названием «Прекрасная леди», которую сочинила для них мама Георгия – Марина Каримова. Финал песни был непредсказуем и порадовал всех в зале: Гоша с переполненными чувствами упал перед своей избранницей на колено и протянул ей руку. Второй рукой по рыцарской традиции предполагалось держаться за сердце, но в ней у Георгия, к сожалению для Полины, был микрофон.

А самым неожиданным на конкурсе стало появление на сцене Кима Лина и Ли Хана, которые приехали в Павлодар из Кореи и сейчас учатся в школе-лицее №20. Ребята исполнили удивительную песню о любви к своей Родине. Это было очень талантливо, и благодаря их участию конкурс из областного сразу же перешёл в ранг международного.

Концерт длился более трёх, но терпеливые зрители и члены жюри благодарно выслушали каждого конкурсанта. Все участники и зрители уходили домой довольные, в полной мере соглашаясь со словами шуточной песенки заядлого туриста: «Даже если вам медведь наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха». Победят, конечно же, сильнейшие, но это не значит, что все остальные ребята тут же бросят гитары и перестанут сочинять и петь песни под гитару, нет: бардовская песня тем и хороша, что она доступна всем, и петь её можно в любое время – когда требует твоя душа.

P.S.: Итоги конкурса были объявлены на следующий день на гала-концерте, на котором мне присутствовать, к сожалению, не удалось. Но, говорят, что это был необычайно тёплый концерт, где рядом с мастерами авторской песни выступали и призёры конкурса «Иртышский перезвон-2014». Поздравляю ребят с замечательным дебютом на бардовской сцене Павлодара!

Елена Игнатовская

Лит. афиша: презентация книги С. Баязитова

- Ноя162014

- Просмотры(2297)

Дорогие павлодарцы, не пропустите событие!

На презентации выступят поэты Ольга Григорьева и Елена Игнатовская, барды Марина Каримова и Маулен Кожахметов. Приглашаем ценителей художественного слова всех возрастов!

Сказка по-ТаньВаньски

- Ноя92014

- Просмотры(3141)

Передача «В гостях у сказки», бившая в советские времена все рейтинги семейного просмотра, возродилась в новом формате. Чтобы стать её участником, нет необходимости по старинке устраиваться возле телевизора, а нужно всего лишь заглянуть в кабинет 303 Славянского центра, узнать дату и время съёмок, а потом, естественно, прийти вовремя, чтобы не пропустить ни единого слова. Никакого предварительного кастинга, принимаются все желающие. В эфире интерактивного шоу – главная сказочница и героиня былин нашего времени Кузина Татьяна Ивановна, историк, путешественница и, к счастью для всех участников передачи, замечательный рассказчик. Не секрет, что большая миссия доброй феи частенько заносит павлодарскую лягушку-путешественницу в разные уголки земного шара, позволяя ей подивиться красотам да чудесам заморским, отведать чужестранных яств, познакомиться с богатырями славными да девицами красными то городов российских, то поселений монгольских, а то и вовсе хуторков тридевятого царства тридесятого государства неведомого. И нам, не имеющим возможности отправиться в какую-нибудь там Тмутаракань заиртышскую, конечно же, в охотку послушать рассказы длинные, посмотреть картины чудные да полюбоваться на сувениры диковинные.

И вот оно, свершилось! Первая встреча на шоу «В гостях у сказки возвращается» состоялась сегодня, 9 ноября 2014 года, тема передачи «Сказочная поездка в Тайвань». А повод совсем нешуточный – участие в Международном форуме по сохранению нематериальных ценностей по линии ЮНЕСКО.

Не могу сказать, что зрительный зал был полон, но съёмки проводились с первого дубля, без помарок. Главная актриса, вернее, ведущая, играла замечательно: в лицах изображала все эмоции, посещавшие членов делегации, особенно ей удались имитация китайского наречия Тайваня, описание кулинарных шедевров местных поваров, а также пантомима с напёрстками на чайной церемонии. Зрители восторженно реагировали на рассказ и просили ещё хлеба и зрелищ. Хотя насчёт хлеба я это зря, вся поездка была ориентирована в основном на зрелища, а хлеб был за кулисами, в перерывах между сном и путешествием по гостеприимным домам тайваньских магнатов. И, как оказалось, таких там немало, впрочем, таких, как мы, тоже!

Два часа пролетели незаметно. Из рассказа Татьяны Ивановны слушатели узнали, что маленький остров Тайвань, который даже на карте трудно разглядеть, это практически та же Ассамблея народов Казахстана, потому что проживают на нём люди 14 национальностей. Главный язык тайванцев – китайский, хотя сам Тайвань считает себя независимым от Китая и Гонконга.

Жители Тайваня – очень спортивный народ, передвигаются исключительно на мопедах или маленьких машинках, все – от мала до велика, что создаёт видимость эдакого муравейника. Но при этом, на дороге всё очень слаженно, дружно, правила дорожного движения не нарушаются. За всем этим Татьяне Ивановне было интересно наблюдать с места штурмана двухэтажного автобуса, который был выделен участниками российско-казахстанской делегации одной из богатейших женщин острова, профессором Куа-нин, под крылом у которой гостям предстояло находиться две недели. Но, как призналась Татьяна Ивановна, насколько интересно, настолько и страшно, потому что горные дороги Тайваня славятся крутыми виражами. Вот почему любимые казахстанские степи ей регулярно снились по ночам.

Под большим впечатлением осталась путешественница от посещения буддийского мужского монастыря, экскурсию по которому гостям провела, как ни странно, монашка. А Будда – это не древний бог, а обычный человек, который живёт по соседству, ему 82 года. Он-то и построил этот чудо-монастырь, который больше похож на торговый центр с огромным концертным залом в наличии – для развлечений молодёжи. Вот так-то, настоящая сказка, тут ни словом сказать, ни пером описать! Но сказочнее всего, конечно же, показалась Татьяне Ивановне забота тайваньцев о своих детях, организация их досуга. Тут рассказчица была особо красноречива, не скупясь на похвалу, но в то же время сетуя, что наши дети не имеют такой возможности.

Жаль, что время передачи было ограничено, и на пороге студии вскоре столпились участники другого ток-шоу под названием «Молодёжный штурм». Случайно или нет, решайте сами, но вести его предстояло специалисту по творчеству Достоевского и Булгакова и успешно прошедшему стажировку на Тайване главному чайханщику Славянского центра – всё той же незаменимой Татьяне Ивановне. Мудрые любители сказок и былин уступили дорогу молодым любителям классической литературы, но было решено провести ещё одно (а, может, и не одно!) расширенное заседание в прямом эфире с просмотром фотографий и видеофактов. Кому интересно, присоединяйтесь!

Елена Игнатовская

Письма Пастернака в Павлодар

- Ноя62014

- Просмотры(4525)

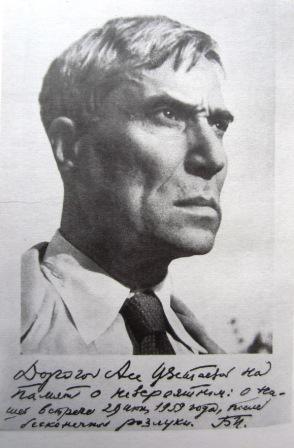

«Асе Цветаевой на память о невероятном…»

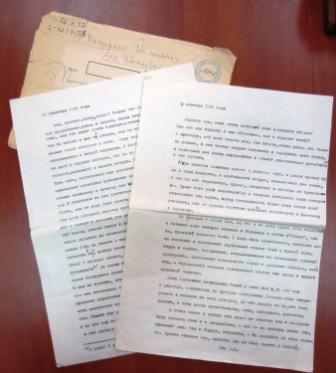

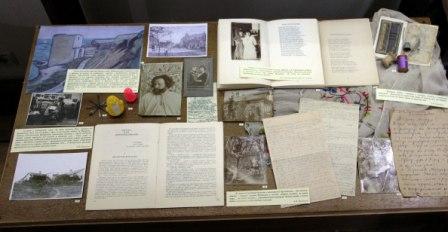

В павлодарский музей своей бабушки, писательницы-мемуаристки Анастасии Ивановны Цветаевой, который работает при Славянском культурном центре, её младшая внучка Ольга Трухачёва привезла недавно из Москвы немало интересных экспонатов. Среди них – письма поэта Бориса Пастернака, которые Анастасия Ивановна получала именно в Павлодаре, в 1957 и 1958 годах. Это два машинописных листка из личного архива писательницы, с пометками, сделанными рукой А.И. Цветаевой. На конверте, в котором они хранились (и который тоже передан в музей) также надписи адресата пастернаковских писем.

Анастасия Ивановна так рассказывала о начале работы над главной книгой своей жизни «Воспоминания»: «…Я начала писать в первую же весну 1957 года, поселясь у сына в городе Павлодаре, сев у окошка в палисадник хозяйки <…>. Я начала мой первый том «Воспоминаний» с первых воспоминаний детства, всё сначала точно в первый раз <…>. Я писала и отсылала начатое – в копиях – Пастернаку, и он ответил мне удивительным письмом».

Вот строки из этого «удивительного письма»: «22 сентября 1958 г. Ася, душечка, браво, браво! Только что получил и только что прочёл продолжение, читал и плакал! Каким языком сердца всё это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы…

…Ваш слог обладает властью претворения, - я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обречённый выход, заново живут и заново уходят, нет слёз, достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец. Какие драгоценные пропавшие клады.

…Пишите так дальше, это поразительные воспоминания. Позор, что я до сих пор не нашёл возможности перевести Вам немного денег, но я ещё заглажу этот стыд…».

Впервые это письмо Б. Пастернака было опубликовано в газете «Досье. Век Пастернака» (приложение к «Литературной газете», февраль, 1990 г.). Автограф хранится в РГАЛИ.

А вот строки из ещё одного письма, адресованного в Павлодар, от 26 октября 1957 года. В нём Пастернак пишет о ситуации с романом «Доктор Живаго», который вышел в свет в Италии в 1957 году в издательстве Фельтринелли, и за который в 1958 году поэт получит Нобелевскую премию:

«…Меня слишком полюбили где-то в далёком мире, и роман проник туда и стал известен, в особенности вторая, неизвестная вам книга, и это на мне отзывается, сурово, неприятно и никогда не предвидимо. Кроме того ведь наметившийся в течение истекшего года поворот становится всё круче, набор готовившейся более года книги моей рассыпан, эта же судьба постигла или может постигнуть и Цветаеву и Ахматову…».

...Познакомила Бориса Пастернака со своей младшей сестрой Анастасией Марина Ивановна Цветаева. Вначале знакомство было заочным. В своей книге «Воспоминания» (кстати, выдержавшей уже 8 изданий!) А.И. Цветаева в главе «Молодость» описывает встречу с сестрой после возвращения из Крыма в Москву в 1921 году: «…Поздний летний вечер; на Поварской пахло цветущими липами, душистая мгла была весома. Мы шли, прорезая её собой.

- Замечательный поэт Мандельштам, - сказала Марина, - и ещё есть один, я его всего раз видела и слышала, как он читает. Пастернак. Ни на кого не похож. Благороден! И ОЧЕНЬ талантлив. Запомни: Борис Пастернак.

- Запомню!... – сказала я…».

Через год Марина Ивановна уехала к мужу, за границу. В 1923 году семья жила в Чехии. А в Берлине в феврале вышла её книга стихов «Ремесло». В это же время в Берлине был Борис Пастернак с женой, и М. Цветаева попросила его отвезти свою новую книгу в Москву – сестре Анастасии и поэту Павлу Антокольскому. Так в 1923 году произошло личное знакомство Анастасии Цветаевой и Бориса Пастернака, перешедшее в дружбу и длившееся почти сорок лет…

В 1924 году Анастасия Ивановна работала в библиотеке Музея изящных искусств (сейчас ГМИИ им. Пушкина), основанного ее отцом, Иваном Владимировичем Цветаевым. В гостях у младшей Цветаевой в Мерзляковском переулке бывает Б.Л. Пастернак. Этот факт исследователи установили по его письму от 23 июня 1924 года к жене Евгении Владимировне. В нём поэт сообщает: «У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия… Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет…».

Продолжается общение и в следующем году, ведутся «беседы о смысле жизни», младшая Цветаева рассказывает замысел своего романа «Музей». Пастернак «слушал с напряжённым вниманием, хвалил…». К сожалению, рукопись этого романа, как и многих других произведений писательницы, будет утрачена при аресте 1937 года.

В 1927 году А.И. Цветаева ездила к Горькому в Сорренто. Эта встреча подробно описана в «Воспоминаниях» в отдельной главе «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной». 11 октября в Москве на вокзале ее встречал Борис Пастернак. Цветаева передала ему неодобрительный отзыв А. М. Горького о его поэме «Лейтенант Шмидт». Из этого впоследствии развилось недоразумение, прервавшее отношения Пастернака и Горького. Но надо сказать, что отрицательный отзыв об этой поэме Горький позже высказывал и другим лицам…

Через два года Пастернак посвящает свою поэму «Высокая болезнь» Анастасии Цветаевой. В книге «Поверх барьеров» (М.-Л., ГИЗ, 1929) полный текст поэмы был опубликован впервые. В последующих изданиях посвящение уже не печатается…

У Анастасии Цветаевой тоже есть посвящения Борису Леонидовичу. В 1938 году, в тюрьме, она пишет стихотворение «Ёлка», посвященное ею позже Пастернаку, которому это стихотворение понравилось. Но до этого ареста (в 1937-ом) был ещё один, в апреле 1933 года. Пастернак тогда обратился к жене Горького – Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей организацию «Помполит» (Помощь политическим заключённым). Видимо, Пешкова привлекла к решению вопроса и Алексея Максимовича. Через 64 дня А. Цветаеву освободили. Но при втором аресте следователь сразу сказал, мол, теперь Горького нет, получишь по полной… И Анастасия Ивановна пробыла в лагерях ровно 10 лет.

С 1945 года, по словам А. Цветаевой, как только это было разрешено, возобновилась переписка с Пастернаком и его женой Зинаидой Николаевной. «Я написала ему, что чувствую, что никогда уже писать не буду, - вспоминала Анастасия Ивановна. – Вот на это, отозвавшись без промедления, он ответил мне письмом утешения – о том, что такое, по его опыту, процесс творчества… Это письмо очень помогло мне тогда. Пастернак мне писал, что чувство, меня на годы обнявшее, он испытывает каждый раз, когда, что-то закончив, перестаёт писать. Сомнение в своих возможностях, ощущение, что талант смолк, органично писателю. Но что я буду писать, у него нет в том сомнения…».

По свидетельству Лизы Симуни (той девочки, которой она преподавала английский на Дальнем Востоке), Анастасия Ивановна достаточно часто получала письма и бандероли от Пастернака, Эренбурга с их произведениями.

В 1947 году А.И. Цветаева освободилась из лагеря. Но «мирная жизнь» продолжалась недолго. В марте 1949 года в Вологодской области, куда она приехала к сыну Андрею, Анастасия Ивановна была вновь арестована – как «повторник». Ссылка в Новосибирскую область, в деревню Пихтовка. Вскоре по приезде в Пихтовку она получает от Б. Пастернака помощь – 500 рублей.

Какой бы трудной ни была жизнь, А. Цветаева в ссылке пишет «зарисовки» из сибирской жизни, которые послужат потом основой книги «Моя Сибирь». Она посылает Пастернаку рассказ «Тега». Всё же далёк был поэт от реалий суровой деревенской жизни… Узнав из сюжета о том, как сокрушалась Анастасия Ивановна о гусе, которого зарезал его хозяин, Борис Леонидович написал: «Но, по крайней мере, вы заплатили хозяину гуся, чтобы его похоронить?»…

В 1950 году Б. Пастернак выслал в Пихтовку первую часть романа «Доктор Живаго». Роман Цветаевой не понравился, и она написала об этом автору. Насколько Анастасия Ивановна любила поэзию Пастернака, настолько не принимала прозу… Критиком она была строгим. «Все отдельные сцены хороши, как всегда у Пастернака, - говорила она о «Докторе Живаго», - а романа – не получилось. Он говорит свои мысли и вкладывает в рот персонажу… Чувства же он передаёт волшебно, память чувств…»

Позднее, при встрече, когда Пастернак сказал, что в докторе Живаго в значительной мере он изобразил себя, А. Цветаева в ответ воскликнула: «Как, Борис, этот слизняк, это – вы?!»… Она была человеком страстным и бескомпромиссным.

Тем не менее, её критические отзывы никак не сказывались на их человеческих взаимоотношениях и творческой дружбе.

О том, как помогал ей поэт в тяжёлые годы ссылки, Анастасия Ивановна помнила всегда. У её старшей внучки Риты (с ней и со своим сыном от первого брака Геной приехала в Пихтовку летом 1951 года невестка Нина Андреевна Трухачёва) самыми радостными воспоминаниями детства остались те дни, когда приходила в Пихтовку посылка – «от тёти Али, Бориса Пастернака или тёти Лёры…, и на столе – о чудо! – горка конфет, пастилы, клюквы в сахаре – это такая редкость! Мы прыгали от радости и счастья!..».

Увиделись они только в 1959 году. А. Цветаева приехала из Павлодара в Москву вместе с внучкой Ритой, хлопотать о реабилитации. 22 года она не была в родном городе! 29 июня произошла их последняя встреча с Борисом Пастернаком, на квартире Ольги Ивинской. В эту встречу поэт подарил А. Цветаевой свою фотографию с надписью: «Дорогой Асе Цветаевой на память о невероятном: о нашей встрече 29 июня 1959 г., после бесконечной разлуки. БП».

«Две вещи меня поразили в Борисе, - напишет позже Анастасия Ивановна, - его молодость и белизна его волос…». Пастернак рассказывал о прожитых годах, шутил… «Я не помню момента прощания с Борисом; ни он, ни я не ощущали, что это прощание настоящее. Но он сходил, помнится, с лестницы. И я глядела вслед. Через 11 месяцев его не стало…».

«Вы были на похоронах Пастернака?» - спросили её в одном из интервью. «Нет, - ответила Анастасия Ивановна, - я должна была возвращаться в Павлодар. Но 31 мая я была в Переделкине, куда ехало множество народу, услыхавшего о смерти Бориса Пастернака… Борис лежал, помнится, на узком диване, в тёмном… Нельзя было наглядеться на это лицо… Оно было…совершенный покой».

Анастасия Цветаева дала одно из лучших определений этого великого поэта 20 века: «Он был таким, каким человек был задуман».

Ольга ГРИГОРЬЕВА,

Павлодар.

(Газета "Казахстанская правда", № 217, 6 ноября 2014 г.)

Киноафиша: "Бесы" В. Хотиненко!

- Ноя22014

- Просмотры(3255)

Внимание! Внимание! Внимание! Не пропустите!

"Десант" в Астану

- Ноя12014

- Просмотры(3416)

В Астане, в Российском центре науки и культуры при посольстве РФ в Казахстане состоялся большой поэтическо-музыкальный вечер, посвящённый памяти сестёр Марины и Анастасии Цветаевых – восьмой столичный «Цветаевский костёр».

Так как традиция проведения этих осенних поэтических праздников в Казахстане возникла десять лет назад именно в Павлодаре, организаторы «Цветаевского костра» в Астане пригласили на него павлодарцев: инициатора павлодарского костра и создателя музея Анастасии Цветаевой, члена правления Славянского центра Павлодара, поэта, лауреата международной литературной премии им. Марины Цветаевой - Ольгу Григорьеву; директора Дома Шафера Татьяну Корешкову; павлодарских педагогов и поэтесс Людмилу Бевз и Наталью Щепко. Открыл поэтический вечер руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане В.Л. Нефёдов.

Доктор филологических наук, преподаватель казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова Т.В. Кривощапова рассказала о традициях Цветаевских костров в Астане. А затем молодые участники вечера зажгли свечи в знак памяти талантливых сестёр Цветаевых.

Это Дмитрий Иванов (поэтический клуб «Пегас», по специальности - спортивный врач) и Юлия Рогозина (литературный клуб «Тенгри», Казахстанский филиал МГУ, студентка 2 курса).

Павлодарцы показали слайд-программу (автор – Елена Игнатовская) о музее А.И. Цветаевой, который работает в Доме Дружбы Павлодара, при Славянском культурном центре с января 2013 года. Ведущая встречи Т. Корешкова рассказала о павлодарских Цветаевских кострах, о приезде в Павлодар внучки А.И. Цветаевой – Ольги Трухачёвой, о её подарках музею своей бабушки. Были представлены издания, выпущенные в Павлодаре Славянским центром к 120-летию писательницы – сборник стихов, посвящённых ей, и сборник песен на стихи Анастасии Ивановны «Верую в добро» (автор идеи, составитель – Г.Ш. Чистякова). Одну из этих песен - «Муха» - спела автор музыки и исполнитель Людмила Бевз. Наталья Щепко прочла свои стихотворения, посвящённые А. Цветаевой. Ольга Григорьева рассказала о сборнике, выпущенном московским Домом музеем Марины Цветаевой – «Связующая век и миг» (она является составителем этого сборника), читала свои стихи.

После программы павлодарцев студенты казахстанского филиала МГУ, школьники и просто все желающие читали стихотворения Марины Цветаевой. В.Л. Нефёдов вручил павлодарцам благодарственные письма и подарочную серию книг, посвящённых лучшим художественным музеям России.

К. ПЕТРОВ.

Информация о павлодарском культурном «десанте» в Астану была опубликована в газете «Караван», на сайте Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан:

http://kaz.rs.gov.ru/node/3408

http://www.caravan.kz/article/94817

Юбилей поэта по-творчески!

- Окт252014

- Просмотры(4179)

В большом зале Дома Дружбы сегодня был аншлаг. Более того, многим пришедшим на церемонию награждения победителей конкурса творческого чтения среди школьников «Люблю Отчизну я… Роль творчества М.Ю. Лермонтова 200 лет спустя» даже пришлось стоять вдоль стены. И неудивительно, ведь на конкурс поступило более 90 работ от ребят из разных школ Павлодарской области! Правда, не все участники смогли приехать, но зато те, кто пришёл, привёл с собой группу поддержки из числа своих родственников и одноклассников.

Перед началом мероприятия на большом экране был показан биографический фильм о жизни Михаила Юрьевича, а потом на сцену вышли ведущие. Они рассказали всем присутствующим в зале гостям о бессмертном наследии, которое за такую короткую жизнь оставил М.Ю. Лермонтов поколениям разных стран мира, о влиянии творчества поэта на становление других русских поэтов и писателей. И это было совсем не новостью, а, скорее, напоминанием даже для школьников, которые, бесспорно, знают больше нас, взрослых, потому что тщательно изучали его произведения, готовясь к конкурсу.

Стоит заметить, что лучший подарок, о котором мечтает любой поэт, - это долгожительство его стихов и их популярность у читателей. И в этот день все мы, неравнодушные к творчеству поэта, вместе с Михаилом Юрьевичем получили много замечательных поэтических подарков. Со сцены звучали стихи Лермонтова не только на родном языке поэта. На казахском языке стихотворение прочитала Капиатова Меруерт, на азербайджанском языке Лермонтов звучал благодаря Алиеву Алсаиту, а в исполнении учителя польского языка школы национального возрождения пана Радослава Будзыньского мы услышали стихотворение на польском языке. Специально приехал к нам на праздник из Экибастуза финалист Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» Тусупбаев Даурен. Он очень артистично прочитал отрывок из поэмы «Мцыри» - «Бой с барсом».

А потом на сцену выходили те, в чьих судьбах творчество М.Ю. Лермонтова сыграло немаловажную роль. Среди них кандидат филологических наук, профессор, музыковед Н.Г. Шафер.

В своей речи Наум Григорьевич сказал, что Лермонтов современен в любое время, а значит, потомкам предстоит отметить и 300-летний, и даже 1000-летний юбилей поэта. А личность Печорина, оказывается, очень волновала композитора Нами Гитина. И поскольку не всем гостям праздника известно это имя, вслед за Н.Г. Шафером на сцену вышла его верная помощница – директор музея грампластинок Татьяна Сергеевна Корешкова.

Она и рассказала, что Нами Гитин – это творческий псевдоним Наума Григорьевича, и в его музыкальной шкатулке немало песен на стихи М.Ю. Лермонтова. Они собраны в новом проекте музея – на диске «Ветка Палестины». Есть среди композиций проекта и отрывки из оперы «Печорин», премьера которой с успехом прошла на сцене, когда нынешний знаменитый профессор Шафер был ещё студентом. Всем гостям праздника даже посчастливилось послушать один романс с диска, который исполнила Клавдия Ерофеевна Кузьминская.

А когда на сцену вышел наш краевед Эрнест Дмитриевич Соколкин, то все, кто его знает, замерли в ожидании какого-нибудь сюрприза.

И не ошиблись! Павлодарский следопыт рассказал нам историю одной из главных улиц города – улицы Лермонтова. История улицы началась с конца XIX века – со строительства здания тюрьмы недалеко от Иртыша, улица возле которой была названа Мещанской, а в народе её называли Тюремной. Имя поэта улице было присвоено в 1925 году, так что в следующем году у нашей любимой улицы будет юбилей – 90-летие!

Вот уж кто «знаком» с Михаилом Юрьевичем не понаслышке, а почти в реале, так это павлодарский поэт Ольга Николаевна Григорьева.

Ей дважды удалось посетить лермонтовские места на Кавказе, заглянуть в дом, где проживал поэт. Она показала гостям праздника фотографии из музея Лермонтова в Пятигорске, а также памятники поэту в Пятигорске и Железноводске. И, уж, чтобы до конца «подружиться» с поэтом и отдать ему дань памяти, по приезду в Павлодар Ольга Николаевна написала своё посвящение Михаилу Юрьевичу:

«ОПИСЬ ИМЕНИЯ

оставшегося после убитого на дуэли Тенгинского пехотного полка поручика ЛЕРМАНТОВА. Учинена июля 17 дня 1841 года. Пятигорск»

…И что оставил в комнате поэт?

Кровать, сундук, кинжал и пистолет.

Иконки. Крест серебряный с мощами.

Ещё оставил пару крепостных,

Иванов двух. Упоминанье их

Даётся тут же, в описи, с вещами…

17 писем. Денег – две шестьсот.

Блокнот, тетрадь (из кожи переплёт).

Стихов наброски – «в разных лоскуточках».

Осталась незаполненной тетрадь.

Недолго было это описать:

Шинель… Черкеска…

Пуля стала точкой.

И всё же, всё же – что имел поэт?

Ах, Боже мой, да целый белый свет!

Любовь. Кавказ. Кремнистую дорогу.

И коль душа твоя не умерла,

Ты ахнешь ночью: звёздам нет числа!

Поэт – живёт!

Пустыня внемлет Богу!

Ольга ГРИГОРЬЕВА

После виртуальной прогулки по музею все гости праздника вновь окунулись в мир поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова. На сцену вышли ученицы Железинской школы №2, чтобы – нет, не прочесть, а сыграть Лермонтова! Юные актрисы под руководством своего режиссёра-педагога Галины Алексеевны Пацер представили на суд зрителя отрывок из инсценировки «Тамбовская казначейша», которая пользуется огромным успехом в школе. Вот такой творческий подход к изучению наследия великого поэта проявили железинские школьники!

Кажется, давно уже пора вернуться к творчеству и всем остальным – участники конкурса измучились от нетерпения узнать итоги конкурса. И поскольку данный конкурс состоялся благодаря союзу сразу двух организаций – Славянского культурного центра и Центра русского языка и культуры Павлодарского государственного педагогического института, то награждать ребят вышли сразу два энтузиаста – Наталья Александровна Колодина и Ольга Константиновна Андрющенко. Они рассказали, что выбрать победителей было непросто, потому что поступило очень много интересных, творческих работ, но главным критерием при судействе была, конечно же, личная оценка конкурсантом произведений поэта, этого из Интернета не скачаешь, поэтому никакого плагиата в работах, только авторский подход. А подарки победителям и призёрам конкурса из фондов общественной библиотеки «Дар России» по традиции предоставил Славянский культурный центр.

Итак, представляю вашему вниманию список дипломантов и призёров конкурса, и давайте порадуемся за ребят все вместе!

Дипломанты:

Солтанова Айжан, Железинская ОСШ №2, кл 9А («Мальчик с недетской печалью в глазах», 70 баллов)

Аскаров Тауасар, Аксу, шк №4, кл 10 Б («Мой Лермонтов», 65 баллов)

Хасенов Аутен, Павлодар, шк-гимн №9, кл. 10 («Лермонтов в моём мире», 65 балов)

Борисова Наталья, Железинский р-он, Михайловская СОШ, кл. 9 («Тема одиночества в творчестве Лермонтова», 63 балла)

Ибраева Адила, Железинский р-он, ЖОСШ №3, кл.10 («Промелькнувший метеор», 65 баллов)

Акул Али, Лит-твор студия «Рауан» Павл. Дворца шк. («Герой нашего времени, кто он?», 67 баллов)

Ратников Илья, Павлодар, СОШ №5, кл. 10 А («Я хочу рассказать вам», 70 баллов)

Кайрат Гульжанат, Баянаул р-он, с.Аксан, Аксанская СОШ, кл.11, с каз, яз. Обучения («Люблю Отчизну я. Роль творчества Лермонтова 200 лет спустя», 60 баллов)

Макишева Дана, Павлодар, шк-гим№3 для одаренных детей, кл 8 (Разливы рек, «текущих сквозь столетья», 65 баллов)

Болатова Гульжамиля, Павлодар, шк-гимназия №9 («200 лет с Лермонтовым», 60 баллов)

Призы оргкомитета:

Боранбаева Айдана, Майский район, село Басколь ГУ «Общеобразовательная средняя школа-лицей имени А.Иманова», 10 кл (за оперативность, первое письмо, присланное на конкурс)

Каиркен Нурторе, Майский район, село Басколь ГУ «Общеобразовательная средняя школа-лицей имени А.Иманова», 10 кл (за оперативность, первое письмо, присланное на конкурс)

Корастылева Арина, Экибастуз, шк-гимназия№7, кл. 6А (за стихотворение «Памяти поэта»)

Шульгина Владислава, Экибастуз, шк-гимназия №7, кл 11А (за стихотворение «Посвящение поэту»)

Вот и ещё одна конкурсная страница перевёрнута, дипломанты призёры остались в истории, ну а те, кто не победил, получили стимул работать дальше, чтобы стать победителем в следующем конкурсе, который, как пообещала Наталья Александровна, не за горами. Такова традиция в Славянском центре: один конкурс плавно сменяется другим, как говорится, круговорот конкурсов в природе. Так что следите за рекламой и не упустите возможность поучаствовать!

Елена Игнатовская

Спасибо, молодёжь!

- Окт232014

- Просмотры(2177)

Замечательную благотворительную акцию провела молодёжь Славянского центра. Ребята "скооперировались" и отправили грамоты и подарки победителям международного детского литературного конкурса, посвящённого 120-летию писательницы Анастасии Цветаевой. Конкурс сказок "Три воздушных шарика" проводился Славянским центром, музеем А. Цветаевой и редакцией газеты "Звезда Прииртышья". На него пришло более ста работ из разных городов Казахстана, России и Беларуси. Подарки Славянского центра отправились по 14-ти адресам! Это Могилёв и Ульяновск, Казань и Красноярск, Набережные Челны, Пермский край, Свердловская, Архангельская, Ростовская, Омская, Тюменская, Липецкая области, Республика Марий Эл. Вот это география! Многие заказные письма уже достигли своих адресатов, и они прислали в адрес жюри свои благодарности. А я адресую их вам, дорогие друзья!!! Спасибо за помощь!!! О нашем Славянском центре узнают по всей России!

Сейчас готовится к печати книга сказок, куда войдут работы участников конкурса. Художник Игорь Гребенников уже нарисовал вот такую весёлую обложку:

Будущие педагоги

- Окт222014

- Просмотры(2385)

У замечательного русского поэта Леонида Мартынова есть такие строчки:

«Какие

Хорошие

Выросли дети!

У них удивительно ясные лица!

Должно быть, им легче живётся на свете,

Им проще пробиться, им легче добиться.

Положим, они говорят, что труднее:

Экзамены, всякие конкурсы эти.

Быть может, и верно. Им, детям, виднее.

Но очень хорошие выросли дети…»

Когда студенты-первокурсники Павлодарского Государственного педагогического института вместе со своим педагогом Галиной Николаевной Старченко пришли в наш музей Анастасии Цветаевой, именно эти строчки Мартынова вспоминались мне: «Какие хорошие выросли дети!...». Как они внимательно слушали, с каким интересом рассматривали рукописи и фотографии Анастасии Ивановны, какие вопросы задавали! Эти ребята уже принимали участие в нашем десятом павлодарском Цветаевском костре, были они и на встрече в пединституте с внучкой А. Цветаевой Ольгой Андреевной Трухачёвой 24 сентября этого года. В музей будущие педагоги пришли впервые и, будем надеяться, станут нашими добрыми друзьями и помощниками. Мы договорились, что ребята примут участие в нашем следующем большом мероприятии, посвящённом выходу в свет альбома рисунков А.И. Цветаевой «Всех цветов палитры…» и теме «Цветаевы и живопись». Встреча состоится в музее 16 ноября, как всегда, в 12.00.

Анонс мероприятия

- Окт202014

- Просмотры(1979)

В 2014 году русская культура отмечает 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого сына России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, человека. Творчество Лермонтова поистине уникальное явление в мировой литературе: он ушёл очень рано, не дожив и до 27 лет, но после себя оставил произведения, которые по праву считаются шедеврами!

Славянский культурный центр в честь 200-летия великого русского поэта проводит 25 октября в Областном Доме Дружбы праздник поэзии. В празднике примут участие Н.Г. Шафер, О.Н. Григорьева, Т. С. Корешкова, а также студенты Павлодарского педагогического института и школьники. Учащиеся Железинской школы №2 покажут отрывок своей инсценировки «Тамбовская казначейша».

На празднике будут подведены итоги областного конкурса творческого чтения школьников «Люблю Отчизну я…. Роль творчества Лермонтова 200 лет спустя». Конкурс был организован Славянским культурным центром совместно с центром русского языка и культуры Павлодарского государственного педагогического института в целях популяризации творческого наследия М.Ю. Лермонтова, развития навыков смыслового чтения и творческих способностей старшеклассников, повышения мотивации школьников к изучению российской литературы и истории. Более 90 старшеклассников со всех районов и городов Павлодарской области представили на суд жюри свои эссе о жизни и творчестве поэта, размышления о роли классической поэзии в современном мире. Все участники конкурса получат сертификаты, победители – Дипломы и книжные подарки.

Организаторы выражают надежду, что областной конкурс творческого чтения школьников и Лермонтовский праздник поэзии станут значительным событием в культурной жизни Павлодара, подарят мгновения приобщения к прекрасному, неповторимому и все еще в чем-то загадочному миру лермонтовской поэзии

Оргкомитет

Приятное с полезным!

- Окт202014

- Просмотры(3132)

И снова в нашем музее в гостях у Анастасии Ивановны Цветаевой были дети – призёры конкурса сказок «Моя семья – моё богатство», который организовала и провела детская страница Областной газеты «Звезда Прииртышья» под предводительством домовёнка Кузи. У дверей ребят, их мам и бабушек гостеприимно встретила хозяйка музея, павлодарская поэтесса Ольга Григорьева.

Кузя на встречу почему-то опаздывал, но собравшиеся в музее гости времени даром не теряли, а слушали рассказ об удивительной бабушке Асе, которая тоже писала сказки для своих внучек, отлично каталась на беговых коньках, несмотря на свой возраст, и обливалась холодной водой. Кстати, о возрасте: именно благодаря здоровому образу жизни Анастасия Ивановна прожила 99 лет! Ребята очень удивились, когда об этом услышали, но ещё удивительнее было полистать подлинные рукописи и записные книжечки писательницы, в которых так трудно было хоть что-то разобрать, это вам не компьютер с печатными буквами! Вот бы этой бабушке да в те времена компьютер заиметь, так вообще неизвестно, сколько бы она ещё сказок написала! Была у неё, конечно, печатная машинка, которая сейчас хранится в музее, но она даже с сотовым телефоном ни в какое сравнение не идёт, а о компьютере или планшете и говорить не стоит.

Ольга Николаевна поведала юным сказочникам много интересного об этой удивительной старушке, но главное она дала ребятам мудрые советы от Анастасии Ивановны: кушать каждый день овсяную кашу и не терять времени даром. Ребята, конечно же, постараются так поступать, в отличие от Кузи, который мало того, что овсянку вообще терпеть не может, да ещё постоянно везде опаздывает. Но в этот раз хоть и задержался, но пришёл, вернее, подъехал на машине с ведущей страницы Ириной Волковой как раз к окончанию рассказа Ольги Григорьевой.

А потом началась самая приятная и для ребят, и для их мам и бабушек часть встречи – вручение призов конкурса! К моей радости, миссия награждения ребят была возложена на меня как одного из членов жюри. Это было очень волнительно для всех нас. Кстати, главный приз конкурса – сертификат на семейный отдых в кафе вчера так и не был вручён, потому что Дарья Воронцова (школа №34) на церемонию награждения не пришла, так же как и обладательница одного из дисков «Острова детства» Дарья Трофименко. Но ничего страшного, девочки могут получить свои призы позже в редакции. А вот Артур и Ярослав Потапенко, Алина Чигак стали счастливыми обладателями дисков. На нём собраны лучшие песни лучших авторов конкурса «Звонкие нотки-2014», и всё это благодаря сплочённой команде трёх энтузиастов: Веронике Ткачёвой, Надежде Егоровой и Андрею Королькову. Диски путешествуют по всей планете и становятся отличным подарком для детей разных стран. И поскольку стран на географической карте много, а городов ещё больше, то наши павлодарские ребята – просто счастливчики!

Были в нашем конкурсе и другие поощрительные призы: замечательные книги из фондов библиотеки «Дар России» предоставил Славянский культурный центр. Их получили в подарок Рами Акул, Ангелина и Кристина Ковалёвы, а также Витя и Андрей Диль. А приз Павла Понамарёва мы передали в редакцию, там он под присмотром Кузи и будет ждать своего обладателя.

Вот такая у нас замечательная встреча получилась!

Елена Игнатовская

Не просто юбилей!

- Окт182014

- Просмотры(3520)

Павлодарские поэты и постоянные читатели городской библиотеки №10 в очередной раз собрались вместе, чтобы пообщаться друг с другом. Такие посиделки в библиотеке за чашкой чая стали уже доброй традицией, но сегодняшняя встреча была особенной и посвящена она была 65-летнему юбилею председателя литературного объединения им. Павла Васильева Татьяны Владимировны Окольничьей, который она будет отмечать завтра, 19 октября. Были у нас и другие поводы собраться вместе, но о них я расскажу мимоходом, потому что весь сегодняшний праздник всё-таки вертелся вокруг Татьяны Владимировны, горячего самовара и именинного торта.

Большой неожиданностью для всех присутствующих, а юбиляра в особенности, стал визит вокальной группы «Сюрприз» хора А. Шиллера. Оказывается, неслучайно на огонёк в библиотеку зашли голосистые шиллеровцы: давняя дружба связывает Татьяну Владимировну с этим творческим коллективом, и поэтому они не просто пришли сказать добрые слова имениннице, но и принесли с собой яркий музыкальный букет в подарок. Надо сказать, что песни звучали в течение всего мероприятия, и многие песни были исполнены певицами на заказ, спонтанно, в сопровождении поэтическо-читательского хора, и, смею вас заверить, всё было спето (и выпито!) от души!

Слова, слова… Как обойтись без них? Ведущие праздника Ирина Васильевна Абрамова и Наталья Ивановна Пихлик – библиотекари и культмассовики-затейники по совместительству поведали всем нам, какими талантами обладает «Татьяна, чистая душою». Свои стихи подарили имениннице Владимир Куприн, Анастасия Кулик, Рафаэль Мухамеджанов, Евгения Юдинцева, Елена Вайберт. Кстати, о Елене! Все искренне порадовались, узнав о её недавней победе на фестивале-конкурсе в Германии «Русский Stil» в номинации «Юмор, сатира». То, что Елена обладает великолепным чувством юмора, все знают давно, но теперь это подтверждено документально, и она у нас отныне дипломированный юморист, вернее уморист – от слова «умора», молодец!

Ольга Николаевна Григорьева подарила гостям праздника не только свои стихи, но и интересный рассказ о поездке творческой делегации в команде с директором музея грампластинок Н. Шафера Татьяной Сергеевной Корешковой, поэтами Натальей Щепко и Людмилой Бевз на 8-й цветаевский костёр в Астану. Кстати, обе поэтессы присутствовали на встрече. Людмила не успела ни прочитать свои стихи, ни исполнить песню, потому что очень спешила, но на прощанье она всё-таки подарила юбиляру свою лучезарную улыбку и скрылась в неизвестном направлении. Наталья Щепко вручила Татьяне Владимировне в подарок от своего большого поэтического сердца новый сборник стихов с говорящим названием: «Тебе дарю я эти строки…» и, нам повезло, даже прочитала одно стихотворение из него.

Поздравительных стихов у меня в планшете не оказалось, но не потому, что я забыла их туда скачать, а потому что у меня была другая миссия на этом мероприятии: поведать миру о павлодарском творческом десанте, который, подобно астанинскому, вихрем налетел на Елабугу и рассказал, кто есть кто на поэтической и музыкальной карте мира. Но это я, конечно, шучу, а если быть серьёзной, то мне выпала честь рассказать всем присутствующем об участии павлодарской делегации в VII Международных цветаевских чтениях в Татарстане. Мы посмотрели коротенький фильм о Елабуге, а потом «пробежались» по слайдам с фотографиями. А стихи… Стихи я читала потом, и это были вовсе не стихи для детей, а самые настоящие «взрослые», на которые меня «пробила» поездка в Елабугу.

Был в этот вечер у Татьяны Владимировны и очень необычный подарок, эксклюзивный, даже два! Самая юная поэтесса литобъединения – Настенька Кулик, которая через год станет дипломированным режиссёром, продемонстрировала нам все свои профессиональные качества. Выбрав меня и Рафаэля в качестве подопытных актёров, она озвучила нам условия испытания: за «чупа-чупсы» нам предстояло прочесть свои или готовые, или импровизированные стихи на заданную зрителями тему. Честное слово, я волновалась, как перед самим Станиславским! Тема «любовь» была неожиданной для нас обоих, но в итоге мы не растерялись и счастливые оттого, что у каждого в заначке есть стихи о любви, не ударили в грязь лицом и вернулись под аплодисменты на свои места, а вслед нам Настя, как и положено, кричала: «Верю!» Но главным подарком Татьяне Владимировне, конечно же, стало поздравительное стихотворение, написанное построчно всеми участниками именинного застолья. Получилось очень позитивно, даже весело, особенно всем понравились гениальные строки Владимира Куприна: «Чья, чья? Ничья! Окольничья! Колокольничья!»

Не молчала в этот день и сама Татьяна Владимировна. Она прочитала несколько своих новых стихотворений, а потом даже пустилась в пляс под очередную песню «Сюрприза». Молодая и задорная, сколько же в ней энергии и сил! А сколько ещё стихов впереди, даже представить трудно!

От всей души поздравляю Татьяну Владимировну с юбилеем и желаю ей крепкого здоровья, радости, новых стихов! Чтобы всегда душа у неё пела, и хотелось бежать к Иртышу, как Анастасии Ивановне Цветаевой, к 120-летнему юбилею которой написала Татьяна Владимировна эти замечательные стихотворные строки:

К Иртышу! Татьяна Окольничья

А она бежала к Иртышу.

Впереди – мельканье детских ножек.

И ронял в закатную пыльцу

Летний вечер зноя крошки.

С крутояра, с края – шаг – взлетишь –

Зренье наполняли строго, долго

Пристань, кипенность лугов, Иртыш

И сверканье бликов – волны.

И она спускалась вниз, к воде

По крутой, с обрыва, жёлтой тропке.

На цепях, как лошади в узде,

Медленно качались лодки.

Тень от баржи, плеск воды о дно

И дорожки солнечной текучесть,

Чайки крик, хмельной волны вино,

Визг и смех купающихся внучек.

Сколько рек впечатано в судьбе –

Не у них ли набиралась силы,

Чтобы выстоять с судьбой в борьбе

Дщерь Цветаева – Анастасия!

Елена Игнатовская

Тотальное эхо

- Окт182014

- Просмотры(2740)

В этом году акция «Тотальный диктант» оказалась настолько грандиозным событием, что его доброе эхо до сих пор доносится до нас из разных уголков планеты. Не могут забыть этого праздника грамотности и павлодарцы. Все мои знакомые с нетерпением ждут нового диктанта и очень волнуются, состоится ли он в следующем году. А те мои друзья, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в акции, взяли с меня слово, что в следующем году я обязательно сообщу им о дате и месте проведения мероприятия. Есть среди них и такие, которые уже начали штудировать словари и повторять правила, чтобы вспомнить то, что позабылось за долгие годы, и выглядеть на диктанте достойно. Даже я замечаю, что постоянно обращаю внимание на правописание, при малейшем сомнении заглядываю в словарь, особое внимание, конечно же, уделяю пунктуации: эти капризные знаки препинания настолько требовательны к ученикам, что не прощают равнодушия. Это я хорошо поняла в прошлый раз, «срезавшись» на двух сомнительных запятых и одной исправленной мною же не ошибки.

Не было бы у нас в городе этого события без двух людей: Куценко Людмилы Александровны – автора идеи проведения праздника грамотности в Павлодаре и Натальи Александровны Колодиной – главной движущей силы мероприятия. Но, конечно же, на двух энтузиастах далеко не уедешь, поэтому готовили «Тотальный диктант» всем павлодарским миром: к акции присоединились десятки библиотекарей, педагогов, поддержала акцию и Татьяна Ивановна Кузина, предоставив отличникам диктанта чудесные книги в подарок от Славянского культурного центра. С помощью этих людей имя нашего города как одного из победителей по количеству участников в диктанте зазвучало ещё громче: те, кто не знал, что есть такой город в Казахстане, узнали о нас, а те, кто уже наслышан о городе благодаря нашим талантливым землякам, порадовались неравнодушию павлодарцев к русскому языку, проблеме грамотности, событиям, происходящим в русском мировом сообществе. Много добрых слов было сказано организаторам, ну а Наталья Александровна Колодина до сих пор находится в эпицентре события и пожинает плоды своих добрых дел: совсем недавно она была в Новосибирске и дала интервью омской журналистке Надежде Паршаниной. Знаменательно, что интервью опубликовано на странице известного в русском мире сайта Фонда «Русский мир». Предлагаю внимание всем посетителям сайта прочитать это интервью!

http://russkiymir.ru/kultura/raboty/articles/151255/

Елена Игнатовская

"Золотая осень" на пороге...

- Окт132014

- Просмотры(3465)

С давних времён у разных народов мира существует замечательный обычай: отмечать праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. В этот день люди чествовали и благодарили Богородицу (Мать – Сыру-Землю) за собранный урожай. Есть похожий праздник и своя мать-вдохновительница – Т.И. Кузина и в Славянском культурном центре: каждый год дружная семья славян собирает свои таланты на большой сцене концертного зала «Достык», чтобы принять участие в фестивале «Золотая осень». Сколько богатого «урожая» за 18 лет существования центра собрано творческими коллективами на культурной славянской ниве и вовсе не сосчитать, не измерить, и если праздновать, то по-настоящему, широко – по-русски!

Ярким солнышком сияла на сцене очаровательная хозяйка праздника – Янина Любомировна Холина. Любо было миру, сидящему в зале, на неё смотреть, слушать чтение замечательных стихов и её хвалебные речи в адрес каждого коллектива, выходящего на сцену. А артистов в этот день было немало! Впрочем, как и зрителей. Не скажешь, что яблоку негде упасть, но и не ветер в поле – золотая середина, в самый раз для «Золотой осени»!

Перед началом концерта своё приветственное слово участникам и гостям фестиваля от Ассамблеи народов Казахстана сказал Жетпысбаев Сейсембай Калижанович. Он поздравил Славянский культурный центр с открытием сезона, обратив внимание на то, что в зрительном зале присутствует очень много молодёжи. С пониманием он отнёсся к желанию ребят получить образование в России, но также выразил большую надежду на то, что молодые люди, получив дипломы на своей исторической Родине, вернутся на родную павлодарскую землю, чтобы строить свои судьбы, трудиться во благо любимого города, растить и собирать урожай, праздновать праздники разных народов, проживающих в Казахстане.

А потом… Потом русская душа запела и заплясала! Зрителям было подарено много добрых песен в исполнении вокальной группы «Ярило» Школы национального возрождения, хора ветеранов Славянского культурного центра, народного ансамбля казачьей песни «Воля», хора им. А. Шиллера, ансамблей «Сувенир» и «Лада». И пели они нам про наше, русское: про золотое поле, про василёк, про кукушкины слёзы, про бабью рощицу. И каждому сидящему в зале зрителю, независимо от национальности, было всё это по-осеннему близко, понятно, знакомо, ведь недаром же мы столько лет в мире и согласии на земле прииртышской живём.

У бардов клуба авторской песни «Серебряные струны» в этот день тоже было осеннее лирическое настроение. Гайдар Саркыншаков исполнил свою знаменитую песню «Годы-птицы», напомнив присутствующим, что годы быстротечны, и нужно успевать жить. А Сергей Петков пригласил всех гостей фестиваля в осенний парк на дебют своей песни «Осенняя премьера».

Странное дело, когда со сцены звучали песни, то я бесконечно жалела, что не обладаю талантами певицы, но ещё больше жалела, даже страдала, что не умею танцевать! Ох, уж эти русские пляски, даже мёртвого поднимут, особенно если за дело возьмутся лихие парни и задорные девчонки из казачьего ансамбля «Вольница»! Зрители не скупились на аплодисменты, а я, наверное, хлопала громче всех!

Прогуляться в осеннюю погоду по городу с «Зонтиками» и…. на всякий случай в «Валенках» нас пригласили юные артисты из танцевального ансамбля «Раздолье» под руководством Надежды Федосовой. Это было настолько мило, что мне очень хотелось продолжения танцевальной программы, например, танца под песню «Мы поедем, мы помчимся», которого в репертуаре ансамбля пока нет, но кто знает, вдруг ещё будет!

Яркие танцевальные номера, которые зрители встретили на «ура», были исполнены танцевальным ансамблем Дома Дружбы под руководством Нурлана Бекова. Ребята выступили дважды, подарив зрителям казахский танец и русский «Заигрыш».

Неожиданным на фоне традиционных русских номеров стал акробатический номер с романтическим названием «Бабочка» в исполнении молодёжи. Полёт над сценой в акробатическом прыжке, плавность танцевальных движений хип-хопа и брейк-данса – чем не бабочка? Смело, дружно, необычно!

Но как мне кажется, главной объединяющей силой концерта «Золотая осень» стала песня «Катюша». Она была исполнена Ириной Петровой, её дочерью Полиной, хором молодёжного крыла Славянского центра и всеми зрителями, сидящими в зале. Очень радостно, что эта песня, как и многие другие военные песни, будет звучать и на праздничном концерте 9 Мая. Вот так активисты Славянского центра готовятся отметить 70-летие Великой Победы!

Очень быстро пролетели 1,5 часа концертного времени. Зрителям расходиться не хотелось. Не знаю, что чувствовали они, а я выходила из зала с необычайной гордостью, что я русская до самых корней, до глубины души, насквозь, вдоль и поперёк. Такие концерты всегда поднимают мой патриотический дух, и мне сразу хочется записаться в какой-нибудь народный хор или танцевальный ансамбль, но ещё больше хочется говорить по-русски, писать по-русски, чтобы каждый из заходящих на сайт людей знал, что мы есть, у нас богатые народные традиции, мы их сохраняем и дарим миру просто так – от щедрости большого русского сердца!

Елена Игнатовская

Гости из Усть-Каменогорска

- Окт122014

- Просмотры(2147)

Как замечательно, что благодаря сайту Славянского центра о нашем музее Анастасии Цветаевой узнают и в других городах и приезжают специально к нам в музей! Гости из Усть-Каменогорска, познакомившись с экспозицией и послушав рассказ о жизни и творчестве А.И. Цветаевой, оставили такую запись в книге отзывов: «Спасибо за то, что мы смогли прикоснуться к жизни двух великих талантливых женщин России! …Желаем музею процветания, расширения и заинтересованных посетителей! Какое счастье, что в нашем Казахстане есть люди, которые любят, помнят и чтут и Марину, и Анастасию Цветаевых и их потомков, тех, кого так любили эти великие женщины! Ушакова Л.П., Ушаков В.В., Задаева Л.Ф., г. Усть-Каменогорск. 12 октября 2014 г.»

Субботнее фотопутешествие по Павлодару

- Окт112014

- Просмотры(3155)

Сразу четыре фотовыставки мне удалось посетить сегодня. Специально не планировала, просто так сложилось само собой, видимо, гороскоп у меня сегодня такой – фотохудожественный. Вот уж повезло, так повезло!

О выставке Юлии Мозговой «Мужчины глазами женщины», которая 1 октября открылась в Доме-музее Д.П. Багаева, я узнала из газетной статьи и сразу же загорелась пойти. Меня подстегнуло моё женское любопытство: очень хотелось узнать, на кого же положила свой глаз, вернее, объектив симпатичная девушка, которая так мило улыбается со страницы «Звезды Прииртышья».

Сердце меня не обмануло и, попав в выставочный зал музея, я убедилась, что фотограф не понаслышке знает, что такое мужская красота, каким должен быть мужчина моей, твоей, её, в общем, нашей, женской мечты. Разглядывая портреты, висящие на стене, я к своей радости узнавала на них знакомые лица: вот господин Депардье, а вот наш «славянский» Александр Пархоменко, а это – мой любимый павлодарский бард Гайдар Саркыншаков, а вот там – фотограф Алексей Усов, к которому я однажды пыталась попасть на съёмку, чтобы сделать фотографию для журнала, но он был в отъезде. Самой большой неожиданностью на выставке была «встреча» со своим коллегой – программистом Григорием Роговым. Гриша загадочно смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. «Коварный соблазнитель!» - подумала я о коллеге, не разрешая себе попасть под его чары.

Много среди моделей фотографа иностранцев, видимо, Юлия «собирала» их для своей коллекции, путешествия по миру. Мне бы очень хотелось её расспросить об истории каждого портрета, но в музее, кроме меня и хранителя, никого не было. А на «закуску» меня проводили в ту самую, знаменитую мастерскую великого фотографа, в которой Дмитрий Багаев делал свои исторические снимки. Замечательно, что выставки молодых фотографов проходят именно здесь: соблюдается преемственность поколений фотографов, открываются новые имена. Но и имя самого Дмитрия Поликарповича не забывается. Как сообщила мне хранитель музея, в стенах Дома-музея на прошлой неделе прошёл семинар, посвящённый 130-летию Д.П. Багаева. Так что и прошлое хранится, и новые страницы павлодарской фотохроники ведутся. В общем, фотожизнь павлодарского Прииртышья продолжается!

Распрощавшись с портретами Юлии Мозговой, я отправилась в библиотеку имени С.М. Торайгырова на вернисаж фотографа Александра Борщёва.

Это первая выставка молодого фотохудожника, которого очень почитают павлодарские невесты. Александр – профессиональный фотограф, запись к нему на свадебную фотосессию ведётся на много месяцев вперёд, так что если у кого намечается свадьба, берите на вооружение и планируйте дату правильно. Но о свадьбах это я просто так, лирическое отступление, и вовсе не невестам посвящена его фотовыставка, а городским пейзажам! Любимое дело Александра – побродить по городу с фотоаппаратом в любую погоду, в любое время суток, а ещё лучше – очутиться на другой стороне Иртыша, вот где раздолье его художественной поэтической душе! И всё это возможно, как признался сам Александр, благодаря любви, которая живёт в его горячем сердце. Есть ещё один секрет у Борщёва для начинающих фотографов: «Не лежите на диване, а берите фотоаппарат в руки, и тогда всё получится!» И получается у Александра Борщёва всё сказочно: уголки родного города, любимый Иртыш, набережная, Баянаул.

Как сказали коллеги Александра из фотоклуба «Орион», «фотограф – это диагноз», и, по-моему, хронический, поэтому оценивая потенциал коллеги, они напророчили ему выставки и в Париже, и в Италии, и в Москве, и в Астане. Слушая добрые пожелания «орионовцев» Александр только скромно улыбался, крепко прижимая к себе свою самую лучшую и любимую фотографию – дочь Аниту. У него был пример деда – фотографа, живописца Сергея Петровича Шаронова, памяти которого Александр Борщёв посвятил эту выставку. Теперь у самого Александра есть наследница – Анита, и я уверена, что он обязательно передаст ей свои знания, иначе быть просто не может. У молодого фотографа ещё много побед впереди, это понял каждый присутствующий в зале. Об этом говорят его фотографии – застывшие счастливые мгновения из жизни любимого Прииртышья, их просматривают на сайте фотохудожника тысячи бывших павлодарцев, чтобы вспомнить годы, проведённые в городе детства и юности, в городе, где они были счастливы.

Следующей станцией моего субботнего фотопутешествия по городу стал Областной Художественный музей. Там вчера открылась выставка члена Правления Славянского культурного центра Александра Пархоменко.

Выставка носит название «Мгновения», и мне сразу вспомнились знаменитые строчки Гёте: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Я почувствовала это очарование застывшего времени у первой же работы фотографа. Особенно поразила его чёрно-белая серия фотографий – это некий акцент на реалистичность, историчность что ли. Так обычно смотришь по телевизору чёрно-белое кино и понимаешь, что перед твоими глазами целая эпоха. Вот и на выставке такие чувства: передо мной промелькнули кадры из хроники моего детства и юности, я с трепетом перелистнула страницы своего прошлого. На меня смотрели лица мальчишек и девчонок, ветеранов-победителей.

Серия фотографий «Вечереет» напомнила мне наши семейные поездки на отдых. А о празднике животноводов приходилось слышать из сельских репортажей по телевизору, только мне тогда всё это было совсем неинтересно. Есть среди представленных работ и пейзажи, и натюрморты, но всё-таки Александр Васильевич – больше фотограф-психолог, ему важнее проникать в души, раскрывать характеры. Но это так непросто: попробуй угадай, что у человека в душе! Но вглядываясь в эти лица, мне удалось разглядеть и задумчивость, и тревогу, и боль, а некоторые герои его портретов бесконечно счастливы, особенно седовласый дедуля - «Оптимист». Вот уж, и смех, и слёзы! И, видимо, именно поэтому вчера на открытии выставки Ольга Николаевна Григорьева вручила Александру Васильевичу в подарок от Славянского культурного центра «Божественную комедию» Данте. А я хоть и знакома с Александром Васильевичем коротко и «издалека», но уходила с выставки с ощущением, что мы с ним вели долгий глубокий диалог, и знаем друга, как минимум, сто лет!

О четвёртой выставке вспомнила совершенно случайно по дороге домой. Туда можно попасть практически в любое время, не надо покупать билет, подходи и любуйся! Эта минивыставка удобно расположилась в галере на первом этаже магазина «Атриум» рядом с фотосалоном. Там часто выставляют работы разных фотографов на определённые темы, но сегодня там были выставлены фотографии одного автора – Натальи Шишковой.

Заниматься фотографией Наталья начала в 2011 году после окончания фотошколы «Вега». Я бы назвала её работы путевыми заметками фотографа. На фотографиях запечатлены фрагменты из городской жизни жителей городов Канкун, Мехико, Мерида, Гвадалахара, Текила и ещё нескольких городов с мудрёными названиями. Такой взгляд на фотографию тоже очень важен, особенно тем людям, которые не имеют возможности лично прогуляться по заграничным городским и сельским кварталам, заглянуть в лица местных жителей. Какие они, эти люди, что их волнует, чем живут – ответы на эти вопросы раскрывает нам творчество фотографа-путешественницы Натальи Шишковой.

Я, к примеру, тоже всегда беру в поездки фотоаппарат, чтобы к своим словесным репортажам добавить фотографические для более полного создания впечатления от поездки. Но у фотохудожника только одно оружие – фотокамера, и нужно ей владеть мастерски, чтобы зрителям без слов было понятно, что хотел сказать автор. Это особый талант, и как сказали мне профессионалы-фотографы, с которыми я общалась в библиотеке имени С.М. Торайгырова, художественный шедевр можно создать и «мыльницей», главное найти образ, а техника сейчас «умная» - всё остальное сделает сама. Вот так-то! Поэтому, суммируя все советы дня сегодняшнего, скажу так: «Не лежите на диване, берите свой фотоаппарат и вперёд по окрестностям Прииртышья или даже мира в поисках мужчины своей мечты, пейзажа или ещё чего-нибудь! Вот тогда на душе будет необыкновенно радостно!»

Елена Игнатовская

Цветаева и Крым

- Окт92014

- Просмотры(3702)

Новости Цветаевских музеев

27 сентября 2014 г., в день рождения Анастасии Цветаевой в Коктебеле (Крым), в Доме-музее М. А. Волошина открылась совместная с феодосийским музеем Марины и Анастасии Цветаевых выставка "Последний луч Серебряного века". На ней представлено много редких фондовых материалов, в том числе и мемориальные вещи Анастасии Ивановны, подаренные ее внучкой Ольгой Трухачевой.

Информацией о выставке с читателями сайта Славянского центра делится научный сотрудник музея М. и А. Цветаевых в Феодосии Марина Федоренко.

Выставка из фондов Дома-музея М. А. Волошина и феодосийского музея Марины и Анастасии Цветаевых «Последний луч Серебряного века».

К 120-летию со дня рождения Анастасии Цветаевой

27 сентября 2014 г. исполнилось 120 лет со дня рождения известной русской писательницы, сестры Марины Цветаевой Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993).

Без года век заключает жизнь Анастасии Цветаевой. Благодатная и безмятежная пора младенчества – накопления впечатлений, напитавших ум и сердце на годы вперед. Испепеляющие страсти молодости, обернувшиеся вскоре десятилетиями суровой аскезы. Метания тела и духа в тюрьмах, лагерях, на этапах и ссылке и наступление зрелости – времени отдачи.

Тесны были связи Анастасии Цветаевой с крымской землей. Впервые она побывала в Крыму в 1905 году вместе со своими родителями и сестрой Мариной после трех лет пребывания за границей из-за болезни матери Марии Александровны. Поездом они доезжают до Севастополя, живут несколько дней в гостинице. Дальше – путь в Ялту. В Ялте Цветаевы остановились на даче врача и писателя С. Я. Елпатьевского. Здесь игры с маленьким Максом Пешковым – сыном Максима Горького – и впечатления от Екатерины Павловны Пешковой – первой жены писателя, дружба с которой не угасла и во все последующие годы. При отъезде из Ялты в 1906 году Екатерина Павловна написала Асе на память: «Лишь тот достоин жизни, кто ежедневно ее завоевывает!»

Спустя пять лет, уже взрослой шестнадцатилетней девушкой Анастасия Цветаева вместе с Мариной снова в Крыму, на этот раз в Коктебеле по приглашению Максимилиана Александровича Волошина. В Коктебеле складывался особый мир: единения с природой, дружеского веселья, свободы, непринуждённости. Было много шуток, «розыгрышей», мистификаций, душой которых бывал сам Волошин. Купанье, собиранье знаменитых карадагских камешков, горные прогулки, поездки в Старый Крым или Феодосию, шумные общие трапезы и чаепития за большим некрашеным столом на волошинской террасе, – всё оборачивалось праздником. Но праздности не было. В Коктебеле жили напряжённо и весело. Каждый занимался своим делом. Днями работали, художники уходили на этюды; другие уединялись в горах, на море или в комнатах, писали… И сама земля, и Волошин, щедро раздававший свой опыт, и вся коктебельская молодёжь, одержимая страстью к искусству, создавали ту атмосферу, о которой Марина Цветаева написала от своего и Осипа Мандельштама имени: «Коктебель для всех, кто в нём жил – вторая родина, для многих – месторождение духа».

Максимилиан Волошин считал, что однажды сделанное добро непременно возвратится в том или ином виде к дарителю, пройдя через годы и длинную цепочку теплых человеческих рук. Так верил он в «круговую поруку добра – отдавай и вернется сторицею». Анастасия Цветаева до конца своих дней пронесла этот завет – веру в действенную силу добра.

С Коктебелем связана и трагическая страница в судьбе Анастасии Цветаевой. В июле 1917 года умер от дизентерии ее младший сын Алеша. Он был похоронен на Коктебельском кладбище недалеко от могилы матери Волошина, Елены Оттобальдовны. Смерть Алеши осталась незаживающей раной на всю жизнь Анастасии Цветаевой.

После реабилитации в 1959 году одним из первых ее желаний было вернуть крымские связи. Анастасия Ивановна написала в Коктебель Марии Степановне Волошиной. В ответ, в январе 1962 года, она получила обрадованное письмо: «Может быть, приедешь хотя бы недельки на две для начала. Правда, Ася?.. Один конец дороги я тебе оплачу, а у меня будешь гостить сколько сможешь».

Так Анастасия Ивановна Цветаева вновь встретилась со столь дорогой ей крымской землей и потом почти ежегодно повторяла эти встречи.

В последний раз Анастасия Цветаева побывала в Коктебеле в ноябре 1988 года: именно там режиссёр Дмитрий Демин снимал кадры для документального фильма «Гибель Марины Цветаевой». В Доме-музее М. А. Волошина, на съемках фильма, А. И. Цветаева рассказывала о прошлом перед камерой. Эта поездка стала темой ее очерка «Зимний старческий Коктебель», в котором она описала свои встречи с бардом Оксаной Бузук, поэтессой, художницей Ириной Махониной и др.

В Коктебеле Анастасия Цветаева часто встречалась с Софьей Григорьевной Басаргиной. В 1972 году в день именин Софьи Анастасия Ивановна собственноручно изготовила и подарила рукописную книгу ранних стихов Марины Цветаевой (1912-1916 годов), а через год в 1973 году еще одну книгу со стихами самой Анастасии Цветаевой. Эти ценные реликвии, переданные в дар феодосийскому музею Марины и Анастасии Цветаевых дочерью Софьи Григорьевны Аллой Борисовной Басаргиной, сейчас представлены на действующей выставке.

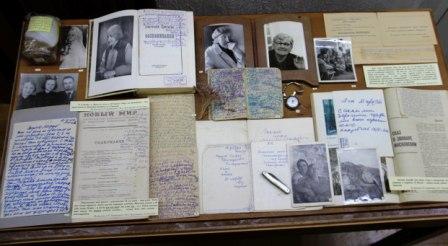

Также из фондов музея М. и А. Цветаевых на выставке можно увидеть скульптурный портрет Анастасии Цветаевой работы Нины Вельминой, редкие книги и фотографии Анастасии Цветаевой, мемориальные вещи писательницы: записную книжку, наручные часы, перочинный нож, наперсток, игрушки «Дед Мороз» и «Снегурочка», колокольчик, брошь, альбом художественных работ Анастасии Цветаевой «Всех цветов палитры…», выпущенный специально к юбилею писательницы и др. Все мемориальные вещи, а также альбом были переданы в музей внучкой Анастасии Цветаевой Ольгой Трухачевой.

Уникальные экспонаты из своих фондов также представил Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле. Прежде всего, это книги с дарственными надписями Анастасии Цветаевой (в том числе, и знаменитые «Королевские размышления»), письма Цветаевой к вдове Максимилиана Волошина, Марии Степановне Волошиной, фотографии феодосийского окружения Цветаевых: Константина Богаевского, Николая Хрустачева, редкие коктебельские фотографии и др.

Костры горят!

- Окт82014

- Просмотры(1492)

5 октября в городе Тарусе, там, где зародилось движение Цветаевских костров, на берегу Оки прошёл уже 29-й Тарусский Цветаевский костёр!

Внучка А.И. Цветаевой Ольга Трухачёва (слева) в Тарусе у памятного камня "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" с участниками 29-го костра

В этом году наш, Павлодарский костёр был десятым!

В Вашингтоне состоялся 19-й.

В Амурске - 14-й.

В Шварцвальде (Германия) - 15-й.

В Дрездене - второй.

В Елабуге - 12-й.

В Новосибирске и Усень-Ивановском (Башкирия) - третий.

А 10 октября загорится первый Цветаевский костёр в Чехии, в Мариенбаде (Марианские Лазни).

Четыре в одном!

- Окт62014

- Просмотры(3264)

Несколько поколений павлодарцев собралось 5 октября в концертном зале «Достык», чтобы отпраздновать сразу четыре праздника: Международный день музыки, День мудрости и доброты, Всемирный день улыбки и Международный день учителя. Главными затейниками мероприятия стали активисты из различных этнокультурных центров под предводительством молодёжного крыла Славянского культурного центра. Они же одновременно были и сценаристами, и постановщиками, и, конечно же, самими артистами. Дирижёром стихийного концерта, который готовился на полном энтузиазме и в кратчайшие сроки, единогласно была выбрана женщина-улыбка, музыковед со стажем, мудрейший и добрейший учитель истории и жизни для всех абитуриентов Павлодара – Татьяна Ивановна Кузина.

Для многих ребят это выступление стало первым в жизни, но надо же когда-то начинать! И для каждого сидящего в зале зрителя было совсем неважно, если у кого-то из артистов не совсем так прозвучала песня, или от волнения забылись строчки стихотворения, главное, что свои творческие номера они дарили от чистого сердца, пели, читали и танцевали от души!

«Вместе мы – сила!» - таков был девиз праздничного концерта. А поэтому на сцене рядом с молодёжью плечом к плечу стояли старшие коллеги. Для зрителей прозвучали песни в исполнении юных певцов Русского класса Школы национального возрождения, которых к выступлению подготовила Ирина Борисовна Петрова. А шефство над поющими старшеклассниками взяла в свои руки любимица нашего города – певица с необыкновенно душевным голосом Клавдия Ерофеевна Кузьминская. Вместе с мэтром ребята исполнили одну из любимых песен Нурсултана Назарбаева «Старый клён», а также «Катюшу», «Валенки». А любимый романс Владимира Путина – «Гори, гори, моя звезда» исполнила сама Клавдия Ерофеевна.

Частичку своей души подарили павлодарцам и такие известные в нашем городе исполнители, как Константин Симонов, Галина Юнеман, Александр Казаков. За кулисами «шуршала» и волновалась за своих подопечных руководитель клуба авторской песни – очаровательная Евгения Борисовна Бережная.

Но были в программе концерта и номера, которые ребята подготовили полностью самостоятельно. Так, на «ура» зрителями были встречены танец хип-хоперов, акробатический этюд, соло на саксофоне, выступление ребят из клуба авторской песни с хитом 80-х годов Виктора Цоя «Группа крови на рукаве». И группа крови у всех выступающих на сцене и сидящих в зале людей была одна и та же – неравнодушная. Это чувствовалось по атмосфере, царившей в зале, по силе аплодисментов, а главное по хоровому исполнению любой песни, звучавшей со сцены. «Сердечный!» - так бы я назвала этот праздник. А каждый пришедший поддержать своих детей, внуков, друзей, земляков зритель в знак благодарности получил из рук лидеров молодёжных культурных центров Дома Дружбы эмблему добра – красное сердечко, вырезанное из бумаги. Все были счастливы, праздник удался! И это только первый концерт в нашем уютном доме в новом учебном году. А что ждёт нас завтра, и представить трудно!

Следите за рекламой, не упустите счастья принять участие, послушать, насладиться общением – в общем, будьте неравнодушными, будьте активными, и тогда все вместе мы ещё сделаем очень много добрых дел!

Елена Игнатовская