Блоги

Поэт. Инженер. Цветаевец...

- Июл262016

- Просмотры(1716)

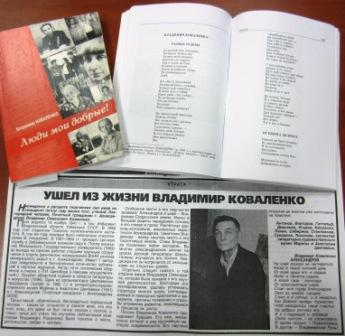

Как часто бывает в жизни, радость и печаль ходят рядом... Вот и в этот день, 24 июля, после радостных эмоций мы в музее А. Цветаевой с грустью вспоминали человека, который ушел из жизни ровно 40 дней назад... Это имя хорошо известно всему Цветаевскому миру. Владимир Семенович Коваленко - поэт, инженер, один из организаторов Цветаевских праздников поэзии в городе Александрове Владимирской области РФ (они проходят с 1982 года) и литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых. Талантливый, обаятельный, скромный и деликатный человек - таким останется Владимир Семенович в памяти многих и многих людей, в том числе и в моей памяти, мне посчастливилось общаться с ним на Цветаевских фестивалях в Александрове. Вот снимок Эльвиры Калашниковой пятилетней давности: В.С. Коваленко - в центре, после вечера народной артистки РФ Антонины Кузнецовой (с цветами).

Остались его книги, его стихи, память о нём будет жить...

Ольга Григорьева.

Радостная весть из Кокшетау

- Июл252016

- Просмотры(1670)

Мы были очень рады, что, несмотря на отпускное время (и проливной дождь!!!) 24 июля в Доме дружбы собрались друзья музея, чтобы послушать рассказ Татьяны Сергеевны Корешковой о поездке в Кокшетау, на очень радостное событие - открытие в музее города постоянной экспозиции, посвящённой Анастасии Ивановне Цветаевой!

Татьяна Сергеевна поделилась своими впечатлениями о презентации, которую кокшетаусцы провели на высоком уровне; подчеркнула ту неоценимую помощь, которую оказало инициативной группе и музею управление культуры Акмолинской области! А инициатором создания экспозиции стала известный поэт, педагог Рена Клышевна Жуманова, которая приезжала в Павлодар на 11-й Цветаевский костёр.

От имени нашего музея и всех павлодарцев Т.С. Корешкова поздравила соседей с таким знаковым мероприятием!

Уже на следующий день, очень оперативно, информационное агентство "Казинформ" опубликовало подробный репортаж Рината Дусумова об этом событии:

Экспозицию, посвященную писательнице Анастасии Цветаевой, открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау, в Музее истории города, сегодня открыли экспозицию, посвященную пребыванию в областном центре младшей сестры Марины Цветаевой Анастасии.

«Это значимое событие в культурной жизни Акмолинской области и г.Кокшетау проходит в год празднования 25-летия Независимости РК, регионального культурного обмена между Акмолинской и Павлодарской областями , а также в канун 50-летия пребывания в нашем городе замечательной русской писательницы, талантливо и самобытно описавшей его в своей повести. Уверена, экспозиция Анастасии Цветаевой станет центром притяжения для ценителей ее творчества, любителей истории и литературы. Одно из главных ее предназначений - укрепление международных связей с близкой нам литературой России, а так же воспитание молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, интереса и глубокого уважения к духовным ценностям народа Казахстана», - отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Сауле Бурбаева, открывая мероприятие.

Официальная часть прошла во дворике музея, украшенном баннерами с видами Кокшетау 60-х годов прошлого столетия и портретом писательницы. Ведущая, актриса Акмолинского областного русского театра драмы Елена Лукьянова читала стихи Марины и Анастасии Цветаевых, известной павлодарской поэтессы Ольги Григорьевой; гостям была представлена уникальная возможность услышать запись голоса Анастасии Цветаевой. В исполнении солистки Акмолинской филармонии Махаббат Мухамеджановой прозвучал романс М. Таривердиева на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной...».

Со словами благодарности за экспозицию выступили директор КГКП «Дом-музей Шафера», г.Павлодар Татьяна Корешкова, инициаторы работы по увековечиванию памяти А. Цветаевой Рена Жуманова и Алия Ахетова, заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Г.Бекмагамбетов, однокурсница и подруга старшей внучки писательницы Риты Трухачевой Любовь Науменко, литературовед Ольга Тимофеева. Приехавшая из столицы специально на открытие председатель ОО «Центр дружбы женщин мира» и глава Совета матерей при АНК г.Астаны Яннат Низамутдинова вручила активистам благодарственные письма от представительства Россотрудничества в Казахстане и возглавляемой ею организации.

По окончании официальной части директор музея Ботагоз Габдуллина познакомила с экспозицией А. Цветаевой. Её основой стали предметы из семейного архива Цветаевых-Трухачевых - письма и открытки, отправленные Анастасией Ивановной любимой внучке Рите в Кокшетау, открытки и телеграммы от Риты - бабушке, иконки в трогательных самодельных картонных окладах, собственноручно изготовленные и украшенные искренне верующей Анастасией Ивановной в сибирской ссылке, книги с дарственными надписями Ольги Трухачевой. Пожалуй, самыми интересными экспонатами явились фотографии, лично сделанные писательницей во время пребывания в Кокшетау, а также оставленный ею на память любимой внучке Маргарите восьмой номер журнала «Простор» за 1966 год («Родной моей Рите на память о нашем с ней Кокчетаве»), титульный лист которого обильно исписан напутствиями для девушки.

После экскурсии гости мероприятия в формате «свободного микрофона» могли поделиться своими мыслями, впечатлениями и послушать выступление артистов областной филармонии.

Предыстория создания экспозиции А.Цветаевой в Музее истории города Кокшетау началась в январе нынешнего года, когда инициативная группа во главе с поэтом и журналистом Реной Жумановой обратилась в управление культуры Акмолинской области с предложением увековечить память Анастасии Цветаевой в Кокшетау. В феврале был проведен круглый стол, на который приехала Ольга Григорьева - известный павлодарский поэт, журналист, лауреат Междунарародной Цветаевской премии, основатель музея А.И.Цветаевой в Павлодаре, а также собрались филологи, музейные работники, старожилы города, представители интеллигенции Кокшетау. В начале июня состоялась официальная передача реликвий из семейного архива Цветаевых-Трухачевых, присланных из Москвы младшей внучкой А.И. Цветаевой, Ольгой Трухачевой, сотрудникам Музея истории города Кокшетау.

«На уроках казахской музыки в моем родном музколледже мы затрагиваем образ Коркыт-ата, легендарного прародителя кобыза... Говоря о нем, как о герое мифа и о реальном историческом лице, я непременно упоминаю знаменитый памятник огузо-кипчакской литературы «Китаби дедем Коркуд», письменные версии которого хранятся в Дрезденской и Ватиканской библиотеках. К чему этот неожиданный пассаж? А к чему немцам и итальянцам - огузо-кипчакские дастаны? А зачем астраханцам наш Курмангазы? Зачем на могиле Затаевича на Новодевичьем кладбище в Москве барельеф с изображением казахского домбриста? И вот теперь мне бы хотелось сказать о том, что лейтмотивом следует на протяжении всей этой нашей эпопеи с Анастасией Цветаевой в Кокшетау. Есть понятие «провинциальная узость мышления» - это то, что ведет к замкнутости, статике, самодовольству и отрицанию всего извне. И, в то же время, существует понятие о межкультурной коммуникации и диалоге. Мне лично ближе второе, в силу многих причин: происхождения, взглядов, особенностей психологического склада. И мне кажется, что будущее не за сепаратизмом и намеренным зауживанием нашего представления о культурных ценностях, а именно за способностью разглядеть, расслышать и сберечь тот ручеек, который пересекает времена и границы, делая всех нас людьми одной планеты, тем самым единством в многообразии...», - сказала руководитель инициативной группы по увековечиванию памяти А.Цветаевой в Кокшетау, региональный представитель ОО «Центр дружбы женщин мира», поэт и публицист Рена Жуманова.

По ее словам, тема Анастасии Цветаевой в Кокшетау отнюдь не закрыта, есть еще, над чем работать, есть поле для интересных изысканий. «Ведь чем сложнее задача, тем она интереснее. А в нашем случае сложность в том, что потеряно драгоценное время, 50 лет - немалый срок, иных уж нет, а те далече. Но есть человеческая память, дружба и взаимопонимание, которые помогут нам, кокшетауским цветаевцам. Я очень рада, что «последний луч Серебряного века», как называют Анастасию Ивановну, заблистал в нашем городе. И я надеюсь, что этот луч когда-нибудь зажжет первый цветаевский костер на кокшетауской земле», - заявила Р.Жуманова.

Событие в Кокшетау не осталось без внимания родных А.Цветаевой. В письме кокшетауцам Ольга Трухачева поблагодарила всех причастных за проделанную работу. «Спасибо большое и низкий поклон за память о нашей семье! За короткое время проделана огромная работа управлением культуры, музейными работниками. Отдельное спасибо Рене Жумановой за уверенность в том, что людям важно знание и сохранение своей истории. Экспозиция будет интересна многим людям, к вам будут ехать со всего света», - написала она.

Анастасия Ивановна Цветаева (1894-1993) - русская писательница-мемуаристка, дочь основателя Музея изобразительных искусств в Москве И.В. Цветаева. Став жертвой сталинских репрессий, значительную часть своей жизни писательница прожила в сибирской ссылке, а после - в Павлодаре, где отбывал ссылку ее сын Андрей Цветаев-Трухачев. Летом 1966 года Анастасия Цветаева прибыла в Кокшетау, где провела около четырех месяцев, помогая внучке Маргарите Трухачевой с поступлением на факультет иностранных языков Педагогического института им. Ш. Уалиханова. В совершенстве владея несколькими иностранными языками, А.И. Цветаева также давала уроки английской грамматики внуку Е.В. Куйбышевой Валериану. Результатом ее пребывания в Кокшетау стала повесть «Старость и молодость» (в первой редакции «Кокчетав»), работу над которой она вела в нашем городе, закончив ее в следующем 1967 году. Надо отметить, что прожив с семьей сына много лет в Павлодаре, Анастасия Ивановна именно Кокшетау посвятила отдельное самостоятельное произведение, так близок и понятен оказался ей наш тогда совсем небольшой и провинциальный город, напомнивший одновременно любимые Тарусу и Коктебель. Повесть, ставшая ярким образцом мемуаристики и продолжением знаменитой серии воспоминаний А. И. Цветаевой, увековечила Кокшетау 1960-х годов ХХ века в русской литературе".

Все присутствующие на нашем мероприятии присоединились к словам поздравлений! Будем надеяться на плодотворное сотрудничество с музеем истории города Кокшетау!

А Елена Игнатовская и Наталья Щепко поделились на встрече впечатлениями о своей поездке в Алтайский край. Но об это ждём подробный репортаж на сайте от Елены!

-----------------------------------------------------------------

...и грузинского долголетия!!!

- Июл172016

- Просмотры(2476)

Милая, дорогая Татьяна Ивановна! От всей души поздравляю Вас с днём рождения! Шлю Вам все цветы солнечной Грузии, её целебный горный воздух, тёплую морскую волну и, конечно, бутылочку грузинского вина, которую откроем при встрече за Ваше здоровье! Присоединяюсь ко всем замечательным пожеланиям, которые написала Лена, а от себя добавлю - ...и грузинского долголетия! На радость всем нам! Обнимаю! Ольга Григорьева

Ура! Диплом на "отлично"!!!

- Июн72016

- Просмотры(2651)

7 июня в Павлодарском Государственном педагогическом институте состоялась защита дипломных работ на кафедре русского языка и литературы. Среди дипломниц была Анжелика Швец, за которую мы особо болели, ведь Анжелика защищалась по книге Анастасии Ивановны Цветаевой «Воспоминания» и использовала в своей работе материалы нашего Цветаевского музея!

Её дипломная работа называлась «Нравственное становление личности (по книге А.И. Цветаевой «Воспоминания»)».

Очень глубокая, серьёзная получилась работа, и её по достоинству оценили члены строгой комиссии: 90 баллов, то есть пятёрка!!! Мы очень рады за Анжелику и её педагога, научного руководителя, кандидата педагогических наук, доцента Галину Николаевну Старченко!

Очень глубокая, серьёзная получилась работа, и её по достоинству оценили члены строгой комиссии: 90 баллов, то есть пятёрка!!! Мы очень рады за Анжелику и её педагога, научного руководителя, кандидата педагогических наук, доцента Галину Николаевну Старченко!

Анжелике Швец и Г.Н. Старченко шлёт свои приветствия и поздравления внучка А.И. Цветаевой Ольга Андреевна Трухачёва из Америки (штат Монтана)!

В этот день защищались шесть выпускниц ПГПИ, дипломные работы были на разные темы, но все очень интересные! Поздравляем всех с защитой диплома! Доброго пути в самостоятельную жизнь!!!

P.S.

А 10 июня активисты Славянского центра собрались в музее, чтобы поздравить Анжелику Швец с успешной защитой диплома!

Слева направо, верхний ряд: Л. Бевз, Т. Корешкова, А. Швец, О. Григорьева; нижний ряд: Г. Юнеман, Н. Борисовская, Н. Мазина, Г. Старченко. За кадром остались Лариса Ивановна Деркунская и Аня Ешмекова.

Праздник лета, праздник детства

- Июн22016

- Просмотры(2707)

По традиции музей А.И. Цветаевой совместно с Домом-музеем Н. Шафера в начале лета проводит в старом парке Павлодара (горожане называют его Ленпарк) мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты детей. В этом году гостями парка стали ученики младших классов павлодарской школы № 13.

Татьяна Сергеевна Корешкова рассказала детям, что именно в этом парке любила гулять писательница Анастасия Ивановна Цветаева со своими внучками Ритой и Олей, показала фотографии семьи Цветаевых-Трухачёвых. Говорили мы и о произведениях А.И. Цветаевой – рассказах о животных, сказках.

Школьники тоже подключились к сценарию и читали стихи Марины Цветаевой, посвящённые её младшей сестре Асе.

А Людмила Николаевна Бевз прочла своё стихотворение «Лето», которое очень понравилось ребятам!

Специально для Маргариты Андреевны Трухачёвой, фотографию которой показала детям Т.С. Корешкова, школьники сфотографировались на той же самой скульптуре львицы! Шлём привет Маргарите Андреевне из её любимого Ленпарка!

Как это происходит каждый год, после парка мы прошли по улице им.Карла Маркса к дому, в котором в 1957-1959 годах жила семья Трухачёвых и Анастасия Ивановна Цветаева. Домик сейчас ремонтируют. Алиса прочитала здесь стихотворение Марины Цветаевой, посвящённое Асе – «Паром».

Конечно, прогулялись потом и к Иртышу. Как тут не сфотографироваться!

Наверное, лучшим признанием и благодарностью от школьников за эту встречу стали подаренные организаторам вот эти жёлтые цветы одуванчиков, которые преподнёс нам Богдан!

День памяти и скорби

- Май312016

- Просмотры(2692)

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. И мы не могли в этот день не встретиться в музее А.И. Цветаевой, так как Анастасия Ивановна прошла все «круги ада» тех лет: трижды арестовывалась, 10 лет дальневосточных лагерей, этапы, пересыльные тюрьмы, ссылка… Мы вспоминали сегодня эти горькие страницы её биографии.

А ещё Славянский центр пригласил в музей харбинцев – павлодарцев, чья жизнь была связана с «русской Атлантидой», и семьи которых в той или иной мере тоже пострадали от сталинских репрессий. Как вы помните, в январе в актовом зале Дома Дружбы была открыта выставка «Путевку многим в жизнь он дал» о Харбинском политехническом институте. Предоставил её Славянскому центру и музею А.И. Цветаевой Дом русского зарубежья (Москва), а презентовала в Павлодаре автор выставки Надежда Егорова. Тогда эта выставка, без преувеличения, стала событием для всего города. Павлодарцы открывали для себя малоизвестную страницу истории. Харбинцы были рады, что к их судьбам проявили интерес, собрали вместе, дали возможность высказаться. Не все из них попали тогда на это мероприятие, кое-кто узнал о нём позднее, из репортажей в прессе, поэтому мы и решили в День памяти жертв политических репрессий позвать в музей Тамару Ованесовну Акопян, Евгения Францевича Зентку, Валентина Александровича Ермакова, Екатерину Борисовну Горшкову. Мы вновь разместили в музее планшеты выставки о ХПИ, чтобы гости с ней ознакомились.

К сожалению, Т.О. Акопян из-за болезни не смогла присутствовать. А вот Евгений Францевич Зентка с большим интересом ознакомился с материалами, так как он сам – выпускник ХПИ, учился в 1945-49 годах на строительном факультете!

Много неизвестных нам фактов рассказал он о Харбине, принёс с собой фотографии, журналы, газеты, карту города Харбина 1935 года!

Автор выставки Надежда Егорова подготовила большой и неожиданный подарок для павлодарцев – собрала приветствия харбинцев из других городов, оформила слайд-программу, и мы все вместе ознакомились с их словами и фотографиями, пожеланиями, напутствиями. Был и сюрприз – когда читали слова приветствия из Владимира, Евгений Францевич воскликнул: «Лиля Анон! Это же моя одноклассница!».

Слёзы на глазах харбинцев вызвало стихотворение Маргариты Павловны Таут (Подольск):

Прошло с разъезда много лет,

Мы все нашли свою дорогу,

Но среди прочего народа

Нас выдает менталитет —

Чуть-чуть другие мы везде,

В каких краях бы ни осели.

Мы к старым русским тяготеем,

Благодаря своей судьбе.

Друзья, так выпьем же вино

За нашу самоидентичность,

За трогательную нетипичность,

За всё, что было суждено!

О трагических страницах в истории своей семьи рассказал Валентин Александровч Ермаков:

Его отец и дед, вернувшиеся из Харбина, были расстреляны в 1938 году…

О том, какие моральные страдания и негласные преследования выпадали в советские годы на долю даже потомков харбинцев, рассказывала Екатерина Борисовна Горшкова.

Минутой молчания мы помянули всех невинно погибших в годы сталинского террора.

Слово прощания

- Май252016

- Просмотры(1870)

Слово прощания

Когда мы впервые встретились с Азой Ивановной Щербининой, услышав её редкое имя, я сразу сказала: «Цветаевское! Наш человек!»… Дело в том, что у Анастасии Ивановны Цветаевой есть сказка про девочек-великанов, а героинь этой сказки зовут Аза и Вега…

Аза Ивановна – ветеран педагогического труда, её педстаж более полувека! Её ученики живут и работают во многих городах и странах и всегда с теплом и благодарностью вспоминают своего педагога. А когда в Славянском центре открылся музей А.И. Цветаевой, она как-то незаметно и органично стала самым надежным помощником и другом музея. Человек высокой культуры, любящий литературу, поэзию, очень деликатный, мягкий, скромный, и в то же время очень дисциплинированный и надёжный, Аза Ивановна незаметно и аккуратно делала ту работу, без которой не бывает настоящего музея: описывала вновь поступившие экспонаты, классифицировала, разбирала по тематическим папкам… Работа незаметная для постороннего глаза, но необходимая и кропотливая. Многие и многие страницы инвентарной книги и тематических блокнотов заполнены красивым разборчивым почерком Азы Ивановны, и он сохранится тут навсегда… Она всегда могла подсказать, где хранится необходимая книга или журнал, напомнить какую-то дату или имя. Ведь, хотя Аза Ивановна не вела экскурсий, но её в полной мере можно было назвать цветаеведом, столько она знала. На таких людях держится культура.

Она была щедрым и внимательным человеком, всегда делилась с другими, чем могла, дарила в музей ценные книги…

Трудно представить, что её нет. Это известие стало неожиданным и страшным ударом для всех, кто её знал, общался с А.И. Щербининой в Славянском центре. Воспоминания о ней светлые… Как она радовалась, когда в прошлом году на концерте в честь Дня матери в концертном зале «Достык» (а он проходил как раз в день её рождения, 21 ноября!) молодёжь Славянского центра посвятила ей музыкальный номер, а Татьяна Ивановна Кузина поздравила со сцены! Аза Ивановна была смущена до слёз, такой это был скромный человек.

Говорят, мы не выбираем даты рождения и ухода… Так случилось, что Аза Ивановна Щербинина ушла из жизни 24 мая, в День славянской письменности и культуры, именно в тот день, когда каждый год мы проводим свою читательскую конференцию, посвящённую А.И. Цветаевой. И теперь каждый год, собравшись на конференцию, мы будем вспоминать этого светлого человека и рассказывать молодёжи, с кого надо брать пример в жизни - учиться трудолюбию, надежности, честности, верности своему делу.

Вечная память.

***

Всё больше полотенец «смертных»

На полку складывает мать.

Всё меньше голосов приветных,

и — не окликнуть, не догнать.

Страшней внезапного ухода

И запоздалого стыда

Вот эта жуткая свобода —

Не повстречаться никогда.

Не быть обязанным и должным,

Не поспевать в больницу

в срок.

Лишь сожалеть о невозможном —

Том, что живому сделать мог.

И навсегда пребудет тайной

И вспомнится еще не раз

Тот взгляд, последний и прощальный,

О чем-то умолявший нас…

Выступления участников

- Май252016

- Просмотры(2758)

IVчитательская конференция, посвящённая творчеству Анастасии Ивановны Цветаевой. 24/05/2016

Выступления некоторых участников:

Болатова Гульжамиля, ученица 11-го класса школы-гимназии № 9:

«Книга о великой музыке…»

Я рано полюбила литературу. Может, потому, что мне нравилась неоднозначность образов, нравилось разгадывать тайный смысл между строк, а потом и вовсе углубляться в историю рождения произведения и оценку героев.

Я хочу поделиться своими размышлениями о недавно прочитанной книге – «Сказ о звонаре московском».

Итак, перед нами повесть о звонаре. Главный герой – Сараджев Константин Константинович, или просто Котик, который оставил после себя довольно смутно-знакомое чувство – и тут сама Анастасия Цветаева делится своим первым впечатлением: «Мне он, знаете, кого напомнил? Не знаете? Князя Мышкина!». Впереди главного героя бежит слава – необычайно талантлив, музыкален, образован, красив собой, из знатной семьи... В кругу своих друзей и Анастасия Цветаева знакомится с музыкантом-звонарём.

Далее перед глазами не спеша разворачивается ранняя биография Котика. С семилетнего возраста композитор, в десять лет первые пьески, вальсы, импровизации. Действительно, писательница встретила талантливейшего человека!

Но меня, как человека, не разбирающегося в музыке, поразило упорство тихого заики Котика на его нелёгком творческом пути. Если человек одарён по природе своей, то в большинстве своём он любуется собой, не развивая свои навыки дальше. Котик же, производя впечатление человека не от мира сего, становится «естественным, как ребёнок, и поглощённым делом, как взрослый».

Следующее, что привлекло моё внимание, – это схожая с упорством Котика целеустремлённость автора. С её помощью мы, вместе с Котиком, сами того не замечая, погрузилась в мир музыки, при этом не вникая в сложные детали. Тут возникает вопрос: зачем писать целую книгу, о пусть и талантливом, но безамбициозном музыканте? Кому нужна эта книга? Сам труд о звонаре, по словам автора, не вызвал интереса у героя. Но Горький, как наставник и учитель автора, назвал самую верную причину: «Это ваш долг- написать книгу о звонаре! Вы – писатель!».

Я и сама прониклась уважением к Анастасии Цветаевой. Знаю, как трудно начать писать о том, что действительно считаешь достойным внимания и почтения.

Ещё в «Сказе» затронута тема нереализованного творчества. Эта проблема довлеет над главным героем, и читатель невольно узнает и себя в портрете Котика. На ум приходят строки Лермонтова «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколение!..». Действительно, сколько талантов растоптали неуверенность, слишком авторитарные родители и наставники, праздность, лень и прочие пороки. Для меня портрет Котика стал едва ли не списанным с некоторых моих знакомых. Различие, пожалуй, лишь в том, что большинство из них обделено упорством и уверенностью в своём таланте.

Я обратила внимание на одну симпатичную черту в Котике – отсутствие гордыни. Даже когда его стало воспринимать всерьёз московское музыкальное общество, он не гордится собой. Он просто рождён, чтобы слышать и слушать этот мир. Он не интересуется процессом написания книги о самом себе. Котику не нужна слава: она для него лишь средство достижения цели – наконец, колокола станут воспринимать как музыкальный инструмент.

Действительно, князь Мышкин в мире музыки. Обратил на себя внимание и один интересный момент, который я заметила. Читая вдохновенные монологи Котика о музыке колоколов, невольно проводишь черту между образом главного героя и образом колокола. Послушайте строки из книги:

- «Теория всей колокольной музыки, все до единого правила её не имеют ничего общего с теорией и правилами обычной музыки» (сам Котик имеет мало точек соприкосновений, как с обществом, так и с общепризнанной музыкой);

- «В теории колокольной музыки вообще не существует того, что называем мы "нотой"; тут ноты – нет, колокол имеет на своём фоне свою индивидуальную звуковую картину – сплетение звуковых атмосфер»(Котик индивидуален даже в многогранном мире музыки и не все готовы его понять);

- «Но до сих пор никто не имел ещё понятия о том, что на колоколах можно исполнять целые симфонии. К сожалению, я знаю немало колоколен, на которых есть колокола без всякого действия. Почему эти колокола висят там без действия – повесить бы их туда, где бы они пригодились, а то – как собака на сене! Колокола зря пропадают со всею своею музыкальной прелестью» ( колокольная музыка для Котика ограничена правилами служб церквей, взглядами музыкального общества, непониманием близких и другими факторами. По сути, ему запрещают заниматься тем, что он хочет, называют странным. Это сковывает Котика, ведь от музыки неотделим) .

И книга Анастасии Цветаев скорее не сколько о Котике Сараджеве, а о великой музыке.

Интересно читаются строки, где идёт объяснение музыки с точки зрения простого читателя. Автор наделяет эмоциональной окраской все эти сцены. Создаётся впечатление, будто сам неплохо разбираешься в музыке.

Заключительные строки «Сказа о звонаре московском» оставляют весьма смешанные чувства. С одной стороны – яркое сочное повествование, с другой – незавершённость произведения. Кажется, будто мало провёл время с героем, ещё плохо знаешь такую широкую глубокую натуру. Так что остаётся небольшая горечь от того, что «неописуемый Сараджев» так и остался неописуемым. Может быть, мне так кажется, но чувствую: надо перечитать книгу несколько раз, чтобы понять, о чём на самом деле она. Для меня в герое соединилось несколько образов и символов.

Ольга Григорьева:

История создания и публикации книги о звонаре К. Сараджеве по «Хронологическому обзору жизни и творчества А.И. Цветаевой» Станислава Айдиняна

Об истории создания книги «Московский звонарь» сама Анастасия Ивановна писала немало. Но всё же «Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой», подготовленный её литературным редактором, секретарём, другом, писателем и искусствоведом Станиславом Артуровичем Айдиняном, добавляет немало интересных фактов по этой теме. Книга «Хронологический обзор...» вышла в свет в 2010 году в московском издательстве «Акпресс» и является незаменимым подспорьем для каждого исследователя жизни и творчества замечательной русской писательницы.

Из этого исследовательского подбора дат, фактов и событий из жизни А. Цветаевой мы узнаем и о последовательности публикаций очерка о звонаре; и об откликах на это произведение; и проясняем вопрос с названиями. Ведь очерк, названный первоначально просто «Звонарь», впоследствии восстанавливался, дорабатывался, расширялся и назывался в различных изданиях и «Мастер волшебного звона», и «Сказ о звонаре московском» и, наконец, «Московский звонарь».

Остаётся добавить, что «Хронологический обзор...» Станислава Артуровича Айдиняна хранится в павлодарском музее А. Цветаевой с автографом автора.

Итак:

«1927 год

Зима – встреча в семье профессора-историка А.И. Яковлева с московским звонарём, яснослышащим и ясновидящем Константином Константиновичем (Котиком) Сараджевым. С ним завязывается дружба».

В начале августа этого года А. Цветаева едет к Горькому в Сорренто.

«7 августа – Венеция. …Отправляет К.К. Сараджеву в Москву открытку, на которой фотография звонящего колокола венецианской колокольни…».

В сентябре Анастасия Ивановна из Италии съездила к сестре Марине во Францию. Это была последняя встреча сестёр, больше они никогда не увидятся, так как в 1939 году, когда Марина Ивановна приедет в Советский Союз, её младшая сестра уже будет в сталинском лагере на Дальнем Востоке.

11 октября 1927 года А. Цветаева возвращается в Москву.

Запись того же года:

«Начинает писать по совету Горького первый вариант документальной книги о К. Сараджеве. Непрестанно встречается с героем повести.

1930

А.И. Цветаева дописывает документальную повесть о К. Сараджеве «Звонарь», подзаголовок её «История одной судьбы» (исчезла при аресте в 1937 году)».

Следующее упоминание фамилии Сараджева встречается в «Хронологическом обзоре» уже только в перечне событий 1974 года (то есть после написания повести прошло 44 года!):

«Ноябрь-декабрь – знакомится с младшим братом К.К. Сараджева – Нилом Константиновичем и его супругой Галиной Борисовной Сараджевыми.

1975

12 января – в Москву, к старшей внучке А.И. Цветаевой, М.А. Мещерской, из Павлодара переезжает её сестра, Ольга Трухачёва, младшая внучка АЦ.

С января по май О. Трухачёва помогает А.И. Цветаевой править повесть «Звонарь».

А.И. Цветаева направляет с помощью Лидии Филипповны Ивановой-Ураловой, вдовы известного дирижёра К.К. Иванова, рукопись повести «Звонарь» на рецензию к композитору Д.Д. Шостаковичу, получает от него одобрительный отзыв.

1977

В журнале «Москва» №7 выходит мемуарный очерк А.И. Цветаевой «Сказ о звонаре московском», посвящённый личности музыканта, яснослышащего, Константина Константиновича Сараджева.

1985

Зима – интенсивная работа над книгой «Мастер волшебного звона» вместе с соавтором, Н.К. Сараджевым, и его женой.

Август – В Армении, в Ереване, в журнале «Советакан Арвест» № 8 выпущен сокращённый журнальный вариант «Сказа о звонаре московском» на армянском языке.

1986

Июнь

В издательстве «Музыка» вышла книга А.И. Цветаевой и её соавтора Н.К. Сараджева «Мастер волшебного звона», представляющая собою очерк о К.К. Сараджеве, звонаре московском, расширенный совместно с младшим братом главного героя до объёма книги. Книгу предваряют: предисловие М. Тараканова(с.3-6) и текст А.И. Цветаевой «К истории создания» (с.8). В это издание редакторами был внесён ряд «советских фраз», чуждых АЦ.

28 сентября – в газете «Известия» выходит отклик Р. Армеева на выпуск книги А.И. Цветаевой и Н.К. Сараджева «Мастер волшебного звона» под названием «Из сокровищ вековой культуры».

1987

14 апреля – вместе с Н.К. Сараджевым подписывает договор с издательством «Музыка» на переиздание книги «Мастер волшебного звона».

1988

21 октября – в издательстве «Советский писатель» вышла книга «Моя Сибирь», объединившая под обложкой три повести: - «Московский звонарь», «Моя Сибирь», «Старость и молодость».

25 декабря – издательство «Музыка» осуществило допечатку тиража книги А.И. Цветаевой и Н.К. Сараджева «Мастер волшебного звона», изменив лишь цвет обложки и год выпуска на 1988».

А вот об этом факте я узнала только из «Хронологического обзора», в перечне событий лета 1991 года:

«Вместе с А.Б. Трухачёвым участвует в съёмках художественно-эссеистического фильма режиссёра Артура Васильевича Зариковского под рабочим названием «Звонарь» или «Киноэскиз о жизни и смерти без колокольного звона». Импульсом к созданию фильма послужил очерк А.И. Цветаевой «Сказ о звонаре московском». Один из вариантов фильма был показан по первому каналу Центрального телевидения в 1993 году.

1992

28 августа – в г.Суздале, в русской культурно-исторической газете «Вечерний звон», № 14, выходят интервью Юрия Белова «16 дней в Голландии» (с.2) и беседа Георгия Балакирева с А.И. Цветаевой «Котик Сараджев: «Я Вас слышу…» о К.К. Сараджеве, герое книги А.И. Цветаевой и Н.К. Сараджева «Мастер волшебного звона» (с. 2,5)»

И последняя запись, касающаяся этой темы. Это последний год жизни А.И. Цветаевой:

«1993

8 февраля – встречается у себя в квартире на Б.Спасской улице в Москве с Нилом Константиновичем и Галиной Сараджевыми».

Мастер волшебного звона

- Май252016

- Просмотры(3395)

В Павлодаре в День славянской письменности и культуры – 24 мая прошла традиционная (уже 4-я) читательская конференция, посвящённая творчеству прозаика, мемуаристки Анастасии Ивановны Цветаевой. Славянский центр предложил читателям обсудить повесть А. Цветаевой «Московский звонарь» об уникальном музыканте Константине Сараджеве (1900-1942). О повести и её герое говорили студенты педагогического и музыкального колледжей, лицея № 8 и гимназии № 9, музыковеды и просто читатели...

Как и первая павлодарская Цветаевская конференция, это мероприятие прошло в гостеприимном Доме-музее Шафера. Открывая встречу, директор музея Татьяна Сергеевна Корешкова рассказала об истории праздника 24 мая. Примечательно, что именно в том, 1986 году, когда в России стали отмечать День славянской письменности и культуры., вышла в свет книга А.И. Цветаевой (в соавторстве с Н. Сараджевым) «Мастер волшебного звона». То есть и книге, и празднику в этом году – 30 лет!

Началась конференция, конечно, с праздничного колокольного звона и продолжилась просмотром фильма из цикла Льва Николаева «Цивилизация» под названием «Константин Сараджев», в котором автор рассказывает об уникальном музыканте, мастере колокольного звона на основе произведений А.И. Цветаевой.

Была подготовлена небольшая выставка из фондов музея А.И. Цветаевой и музея Шафера. Были представлены здесь не только книги писательницы, но и уникальные пластинки с колокольными звонами из коллекции Наума Григорьевича Шафера. А еще вот такая книга из библиотеки Шафера: в самодельном переплёте – повесть А. Цветаевой о К.К. Сараджеве, вышедшая в журнале «Москва» № 7 за 1977 год:

Мы были счастливы, что в работе конференции принял участие профессор, музыковед, композитор, литературовед Наум Григорьевич Шафер. Вот фрагмент его выступления:

Слова приветствия прислала в адрес конференции внучка писательницы Ольга Андереевна Трухачёва: «Удачи вам всем в поиске нового в творчестве семьи Цветаевых, интересных открытий, доброй атмосферы общения! Благодарны вам всем за память и поддержку нашей семьи. Что это, если не поддержка, когда всё больше молодёжи интересуется литературой и поэзией, да просто жизнью нашей семьи. Значит, "память пребывает вовек" ( это бабушкины слова). Всего вам доброго! Ольга Трухачева».

Сообщение руководителя музея А.И. Цветаевой Ольги Григорьевой называлось «История создания и публикации книги о звонаре К. Сараджеве по «Хронологическому обзору жизни и творчества А.И. Цветаевой» Станислава Айдиняна:

Самая юная участница конференции Мария Степанова (лицей № 8, 7 класс) открыла обмен мнениями о книге «Московский звонарь». Маша очень искренне и эмоционально поделилась впечатлениями о прочитанной повести: «Прикоснуться к человеку, почувствовать его душу, его внутренний мир – это чудо. Тем более, что это человек реальный, а не выдуманный герой повести...». Как радует, что произведения Анастасии Ивановны вызывают такой отклик у юных читателей!

«Я по специальности музыковед, - начала своё выступление Евгения Борисовна Бережная. – Меня удивило то, как пишет Цветаева: здесь и эзотерика, и психология, и глубинные познания сути человеческой... Учёные доказали – там, где звучат колокола, происходит очищение пространства, очищение души. На интуитивном уровне люди, видимо, чувствовали это волшебство звона Константина Сараджева и тянулись к нему...»

К сожалению, записи колокольных звонов Константина Константиновича Сараджева не существует. Но мы убедились, что даже звон, записанный на пластинку, проиводит волшебное действие на окружающих. Людмила Николаевна Бевз, которая вначале не собиралась выступать на конференции, попросила слово и сказала блестящую речь о книге и её авторе!

Очень интересным, глубоким было выступление одиннадцатиклассницы 9-ой гимназии Гульжамили Болатовой (опубликуем его в приложении):

На любой встрече, посвящённой Анастасии Ивановне, мы всегда говорим и о её великой страшей сестре. Студентка музыкального колледжа Валерия Шалапова выразительно прочла стихи Марины Цветаевой:

Присутствующие узнавали не только мнения выступающих о книге, но и открывали для себя какие-то ранее неизвестные факты. Так, сенсационной можно назвать информацию Т.С. Корешковой о месте гибели К.К. Сараджева. Было известно, что в 1942 году он находился в подмосковной больнице, этот населённый пункт заняли фашисты, и музыкант погиб. До сих пор место его смерти обозначалось «Москва». Но Т. Корешкова нашла фамилию К.К. Сараджева в списках узников лагеря Освенцим! С той же датой гибели – 1942 год. То есть, по всей вероятности, некоторые пациенты были тогда вывезены и помещены в концлагерь... Исследовательская работа по биографии К. Сараджева будет продолжена.

Основной блок сообщений конференции подготовили студентки павлодарского педагогического колледжа им. Б. Ахметова под руководством педагога Елены Борисовны Степаненко. Они давние друзья Цветаевского музея, непременные участники наших мероприятий. Хочется каждой сказать персональное СПАСИБО за интересные, глубокие, оригинальные выступления! Это Айткенова Сабина, Тусупаева Сабина, Звонарёва Виктория, Краснопёрова Людмила, Павлова Любовь, Бейскенова Дария, Жаскайратова Аяулым, Валеева Эльвира. Ими был подготовлен видеоряд, дополняющий и украшающий их выступления.

С большой радостью вручала я девочкам благодарственные письма, книги от Славянского центра и от павлодарского журналиста, писателя, члена Союза писателей Казахстана и России Юрия Дмитриевича Поминова:

А Маша Степанова так прониклась творческой атмосферой, что в заключение ещё замечательно прочла стихотворение Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в эту бездну..."

Небольшие сувениры и благодарственные письма были вручены педагогам: Елене Борисовне Степаненко, Галине Знайдановне Байкеновой, другим участникам конференции.

И, конечно, снимок на память:

День музеев: принимаем подарки!

- Май192016

- Просмотры(2485)

Конечно же, достойны лучшего —

Признанья, почестей, цветов —

Осколки времени минувшего,

Музеи малых городов.

Все эти досточки и трещинки,

Все даты, лица, адреса —

Всё знают милые музейщики,

Расскажут вам за полчаса.

…И оживает здесь, как водится,

Всё то, что было так давно.

И веришь, что не остановится

Истории веретено…

Вы без меня, конечно, знаете,

Что здесь — основа всех основ.

Народа дух, слезинка памяти —

Музеи наших городов!

Международный День музеев-2016 стал в нашем музее А.И. Цветаевой Днём подарков. Самый бо-о-о-оль-ш-о-о-ой подарок выслала нам из Москвы Ольга Андреевна Трухачёва. Это шесть (!!!) коробок книг и журналов из личной библиотеки А.И. Цветаевой и семьи Трухачёвых! Многие из них с автографами писательницы. Немного не успела посылка дойти до Павлодара ко Дню музеев, но презентацию этого подарка мы проведём отдельно!

Из Москвы же давний друг музея Мунира Мухаммеджановна Уразова прислала нам две новые книжки с ранними стихами Марины Цветаевой: «Под Новый год» и «Шарманка весной» (Москва, Дом-музей М. Цветаевой, 2016), автор серии и составитель М.М. Уразова:

От биографа писательницы Галины Яковлевны Никитиной мы представляли бесценный экспонат: автограф (оригинал) страницы из письма АЦ «Глебам» от 27.11.1976 со стихотворением «Муха»:

Приписка к стихотворению: «Поздний вечер. О 80-летии, в др. раз, хорошо? В Голицынском доме – тихо, все разошлись по палатам, надо и мне – спать... Ваша А. Цветаева (как похоже расписывалась мама! Что за тайна – почерк…».

Это стихотворение так дорого Людмиле Николаевне Бевз, которая написала на него музыку и часто теперь исполняет песню «Муха», что она в порыве восторга прижала листок к груди!

От Г.Я. Никитиной поступили к нам ещё в прошлом году 46 аудиокассет. Некоторые из них мы уже использовали на встречах в музее. И вот Лариса Ивановна Деркунская завершила без преувеличения огромную работу: она прослушала все кассеты, пронумеровала, описала и в День музеев представила этот подарок!

С большим интересом прослушали собравшиеся несколько уникальных записей и рассказ Ларисы Ивановны Деркунской о содержании этих кассет. Сразу поступили предложения о темах встречи на следующий музейный сезон!

В завершение своего выступления Лариса Ивановна (на снимке слева, справа - Наталья Щепко) подарила музею машинописную книгу Осипа Мандельштама, которую она предоставляла недавно для выставки, посвящённой юбилею поэта. Тогда это издание, привезённое ею из Новосибирска, вызывало большой интерес всех посетителей выставки. И вот эта книга теперь в фонде музея!

Директор Дома-музея Шафера Татьяна Сергеевна Корешкова (слева на снимке) тоже преподнесла подарок: копию стихотворения Олжаса Сулейменова «Амазонка», посвящённого памяти Марины Цветаевой.

А павлодарский поэт Иван Кандыбаев был настолько впечатлён недавней выставкой икон А.И. Цветаевой, что решил подарить музею иконку Святого преподобного Паисия, которую Иван Иванович привёз из своей паломнической поездки в Грецию:

Пополнились фонды и предметами быта 70-х годов прошлого века, это транзисторный приёмник и фотоглянцеватель. Как известно, Анастасия Ивановна увлекалась фотографией. Теперь можно делать отдельную экспозицию, посвящённую этому её увлечению!

Как положено, звучали на празднике стихи и песни, завершилась встреча дружеским чаепитием.

А после чаепития, под впечатлением встречи Наталья Щепко написала вот такое замечательное стихотворение:

…

Ольге Григорьевой,

Ивану Кандыбаеву и другим…

Стихи писать – нелёгкий труд;

Поэты никогда не врут,

Они как дети…

Они всё знают – иногда,

Но отвечают, как всегда,

За всё на свете…

Стихи читают на ветру,

В мороз, и в слякоть, и в жару –

На грани срыва…

Охотно слушает народ,

И представление идёт

Без перерыва…

Поэт обманываться рад,

И очевиден результат –

Больные связки…

Но, невзирая на грехи,

Готов он новые стихи

Предать огласке…

Душа поэта в неглиже,

И кто-то целится уже

Прямой наводкой…

Но все поэты заодно –

Спасают доброе вино

И чай с шарлоткой…

19.05.16 г.

Вот и герои посвящения:

Ещё раз - низкий поклон всем дарителям! С праздником!!!

Напоминаем:

В День Славянской письменности и культуры, 24 мая, состоится традиционная, уже 4-я читательская конференция по творчеству А.И. Цветаевой. В этом году она посвящена книге «Московский звонарь».

Конференция пройдёт в Доме-музее Шафера, начало в 15.00.

Отметили стихами!

- Май112016

- Просмотры(1984)

Радует, что двери музея А.И. Цветаевой открыты и в будни, и в праздники!

9 мая к нам пришли члены литературного объединения им. П. Васильева и гостья из Пензы Галина Попова (на фото вторая справа). Галина – дочь бывшего председателя павлодарского литературного объединения Валерия Григорьевича Бутова, который сейчас живет в Пензенской области. Он член Союза писателей России, автор многих книг. Как рассказала Галина, в прошлом году, к 75-летию Валерия Григорьевича, вышло его четыре новых книги, стихи и проза. Павлодарские поэты передали своему коллеге горячие приветы и недавно вышедший сборник стихов «Павлодарские облака».

На встрече звучали стихи о войне и лирические стихотворения. Валентина Шалденкова исполнила несколько песен Булата Окуджавы, ведь 9 мая – день его рождения.

На снимке: Павел Беликов, руководитель веломотоклуба "Жолдар"; Галина Попова, Наталья Борисовская, Ольга Григорьева, Валентина Шалденкова, Евгения Юдинцева, Людмила Бевз, Елена Вайберт.

Еще одна гостья музея – Ирина Викторовна Петрова из Омска, большой друг музея, участница и победитель наших литературных конкурсов:

А 10 мая с нашей экспозицией знакомилась Людмила Коваль, бывшая павлодарка, а сейчас тоже омичка. И снова звучали стихи! Их читала и гостья, и наши поэты Иван Кандыбаев и Елена Игнатовская. В общем, майские праздники мы достойно отметили стихами!

На снимке: Павел Крутков, Елена Игнатовская, Людмила Коваль, Иван Кандыбаев.

В День Победы

- Май92016

- Просмотры(1690)

У Вечного огня:

Бессмертный полк:

На Аллее Героев:

Внучка смотрит награды прадеда:

"...Но Вера превыше всего!"

- Апр242016

- Просмотры(3386)

Сегодня, в большой православный праздник – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) в музее Анастасии Цветаевой открылась выставка икон писательницы. Их передала музею из Москвы младшая внучка Анастасии Ивановны Ольга Андреевна Трухачёва.

Эти 20 икон, возможно, не представляют особой художественной ценности для искусствоведов, но для поклонников цветаевского таланта они, несомненно, бесценны, так как стояли в комнате писательницы, сопровождали её в поездках, а для многих из них она сама делала оклады из подручных материалов – фольги, бумаги, картона…

Кроме икон, на выставке размещены красочные фотографии православных Храмов, где бывала Анастасия Ивановна: Москва, Александров, Таруса, Елабуга… Это снимки Э.Б. Калашниковой, сотрудника литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых города Александрова Владимирской области РФ:

Были представлены и экспонаты музея, связанные с темой паломнических поездок писательницы: фотографии и журналы о Дивеевском и Задонском монастырях, Колюпаново, Пюхтице (Эстония) и другие:

Многие из икон были приобретены А. Цветаевой именно в таких поездках. К примеру, довольно редкая икона Исидора Юрьевского — священника Никольской церкви города Юрьева (Дерпта, современный Тарту в Эстонии), по преданию убитого за отказ принять католичество:

По договору, заключенному в 1463 году между Московским великим князем Иоанном III и ливонскими рыцарями, последние обязывались оказывать всяческое покровительство православным в Дерпте. Однако ливонцы нарушили договор и стали принуждать православных к унии. Пресвитер Исидор мужественно стал на защиту Православия. Он предпочел принять мученический венец, но не подчиниться католикам. Блаженный Исидор и с ним 72 прихожанина были утоплены в проруби в праздник Богоявления после освящения воды в реке Амовже. Весной, во время разлива, нетленные тела святых мучеников и среди них тело священномученика Исидора в полном облачении были найдены проезжавшими русскими купцами на берегу. Святых погребли около Никольской церкви…

Есть на выставке потемневшая, в окладе из фольги икона «Праведная кончина преподобного Серафима Саровского». Это самый почитаемый писательницей святой.

Эта икона с загадкой – вся обратная сторона (дерево) исписаны мелким и неразборчивым почерком писательницы. Начинается запись строчкой «В субб., 6.10.1956 в Уфе». То есть иконе по меньшей мере 60 лет…

Полностью эту надпись ещё предстоит расшифровать, но протоиерей Алексий Степанов, присутствующий на встрече, уже прочёл кое-какие строки. Судя по всему, Анастасия Ивановна записала здесь даты православных праздников.

Отец Алексий сказал проникновенные слова об истинной вере А.И. Цветаевой, о значении икон в жизни православного человека:

Ольга Трухачёва прислала в музей к этой дате свои воспоминания, которые назвала «Храни вас Бог!»:

«Сколько себя помню, бабушка не засыпала без молитвы, но и просыпалась с молитвой. Она не была фанатичкой. Бабушка была верующим человеком. Прошла свой путь к Богу - от его отрицания в юности до слов, перед уходом, с просьбой простить её прегрешения.

Когда я читала её следственные дела, то вспомнила её рассказ о допросах, на которых она читала молитвы и стихи про себя. Поверив в Бога, она никогда не усомнилась в вере. Даже когда, пройдя на коленях до церкви, вымаливала жизнь для моего дедушки (Бориса Сергеевича Трухачева), а он умер - бабушка верила. В молодости дала обет "монашества в миру". Не ела мяса, не лгала. Могла промолчать, но не лгала.

Она сделала сама маленький иконостас из картонной обложки с амбарной книги и пришила к ней маленькие иконки (сейчас он в Тарусском музее семьи Цветаевых), открывала его и в поезде "Павлодар - Москва " (и в других поездках) и молилась. Маленькой она меня водила в павлодарскую церковь, на улице Карла Маркса, причащаться ( меня там и крестили 4-х месяцев ), и я помню ещё одну девочку с бабушкой в церкви. Пока были маленькие, слушали бабушек, подходили к иконам, целовали, а стали постарше - показывали друг другу языки за спинами бабушек. Может быть, стеснялись?

Баб учила меня молитвам, я до сих пор помню их наизусть. Если, по её мнению, я была виновата, то должна была стоять на коленях и молиться, причём обязательно вслух, а она поправляла, если я ошибалась или спотыкалась. И вот однажды, когда бабушка наказала меня несправедливо, я , стоя на коленях, обратилась к Богу:" Господи, скажи ты ей , что я этого не делала". А он молчит, потому что бабушка не разрешает мне встать с колен. Ну вот тогда я: " Нет тебя, Господи , раз я все ещё на коленях"... Много раз мама, пока я была маленькой, говорила бабушке:" Мама, что вы с ней делаете? Она сама придёт к Богу. Вы уже это в неё вложили". Баб вкладывала в меня Божьи заповеди: чтить отца и мать, не лгать и многое другое. В 15 лет я начала хамить бабушке. С подростковым максимализмом хотела избавиться от её опеки. В тот год я стала комсомолкой. Я ей сказала: "Отстань от меня, я комсомолка и в Бога не верю". А бабушка начала меня спрашивать о комсомольском уставе, хорошо ли я его знаю, что там говорится о помощи младшим и старшим, об уважении к старшим. А потом :" Ты все крутишься перед зеркалом, иди помоги матери . Ваш устав тоже Евангелие ". Я тогда фыркнула, но запомнила её слова.

Ещё навсегда запомнила её слова: "Молись, Оля о своих детях, молитва матери со дна моря достанет." Очень они мне помогли в трудное для меня с сыном время.

Мы с бабушкой собирали цветные крышки из фольги от молока и кефира и фантики от конфет, она из них делала оклады к иконам. Некоторые иконы сегодня вернулись домой, в Павлодар. Помню некоторые из них на полке в моей комнате на этажерке. Бабушка рассказывала мне о блаженной Ефросиньи, и мы вместе ездили к святому источнику в Колюпаново. О житие святых. Меня, семилетнюю, именно она привезла в первый раз в Сергиев-Посад, в Лавру. Рассказывала, что вместе с папой видела, как взрывали Храм Христа Спасителя. Уже после её ухода издали её перевод с французского о житие святой Бернадетты. А её книжка " О чудесах и чудесном " вышла ещё при её жизни. Каждое воскресенье она ездила к исповеди и причастию.

Когда бабушке было 93 года, я поехала к ней в нашу с ней Эстонию . Помню нашу с ней радость встречи . Я не была в Кясму ровно 16 лет и вижу бабушку , одну, стоящую на остановке автобуса, встречающую меня, присевшую на свою палку. Сердце сжалось… А первая её просьба была отвезти её в церковь в Раквере, на исповедь и причастие. Мы не опоздали на обратный автобус, мчались от церкви к автовокзалу, откуда только взялись силы. А после её ухода я нашла письмо Баб к маме о той нашей поездке, где она хвалит и благодарит меня. А сидя в церкви, она говорит мне, что стала почему-то сегодня плохо слышать, и очень ей от этого тревожно… А я, взглянув на её ухо, увидела беруши , тихонько помогла ей их вытащить. Но потом хохотали мы с ней на бегу к автобусу и долго не могли успокоиться! Прожила бабушка после этого почти шесть лет. Многих людей привела к вере, многих отмолила. А мама оказалась права, я вернулась к Богу в двадцать один год, когда рожала своего первого сына. Так, вслух с моей молитвой он и появился на свет.

Ей было персональное приглашение от Патриархии на празднование 1000-летия Крещения Руси… А свою последнюю Пасху, в 1993 году, она отстояла всю ночь на службе , говоря , что это, может быть, в последний раз. Так и случилось.

В трудное для бабушки время, во время её болезни, я давала ей лист бумаги и диктовала ей молитвы . Начинала она писать криво, а к концу строчки выравнивались, почерк становился четким, и это помогало нам обеим выдержать страх ухода. Но больше страха было у меня, а Баб только просила Господа её простить. Она считала себя большой грешницей и говорила, что Господь её не принимает поэтому. А я в ответ :"Баб, ты меня учила раскаянию, говорила, что Бог прощает даже убийц, если они раскаялись. Ну а ты стольким помогла, все будет хорошо. У каждого свой час. " И теперь бабушка спрашивала меня о вере в Бога моих сыновей . Вот Гриша, младший сын , когда старший , Андрей , делал ей искусственное дыхание, стоял на коленях и читал громко "Отче наш". Под его чтение бабушка последний раз вздохнула…

После её ухода я нашла в её Евангелие записку, в которой она просит у Бога прощения за то, что была жестока и деспотична с нами, своими внучками. Руки тряслись и слезы лились, когда я читала её. А каждое своё письмо она заканчивала словами "Храни вас Господь". И когда мы уходили от неё, с этими же словами крестила на дорогу. Вот меня и хранит её вера!!!

Ольга Трухачёва, Москва. 21 апреля 2016 г.»

Читаю воспоминания О.А. Трухачёвой

Внук А.И. Цветаевой Геннадий Васильевич Зеленин, который был вместе с бабушкой в годы ссылки (начало 50-х г.г.) в деревне Пихтовка Новосибирской области, вспоминал свою беседу с ней, когда они шли по улице Пихтовки. «Запомни мои слова, Геля, - говорила Анастасия Ивановна, - сейчас запрещают молиться, делают из церквей амбары, конюшни… Но запомни, настанет день, когда будет наоборот, церкви будут восстанавливаться, люди вернутся к Богу…». Геннадий Васильевич сказал, что и там, в маленьком домике в Пихтовке, у бабушки был иконостас, одна большая икона и две маленьких. «Утром и вечером бабушка молилась, особенно долго вечером, вспоминая всех усопших, и прежде всего свою любимую сестру Марину Ивановну Цветаеву…».

Анастасия Ивановна верила в силу молитвы. В очерке «О Блаженной старице Евфросинье, княжне Вяземской Евдокии Григорьевне» она вспоминает случай, когда у маленькой Риты распухла и покраснела рука. В больницу идти они не могли. Бабушка с внучкой встали перед иконой и «со всем отчаянием и со всей надеждой стали молиться. Сколько мы молились? Минут 10, не больше, должно быть, — когда внучка со страхом и радостью протянула мне руку – руки были одинаковые, от опухоли и красноты – ни следа. И жар спал. Это было в селе Пихтовка, Новосибирской области, зимой 1955 года на Первомайской улице».

На встречу в музей пришли одноклассницы старшей внучки А. Цветаевой – Маргариты Трухачёвой-Мещерской, которые вспоминали, как много икон всегда было в доме Трухачёвых, и это было для них удивительно…

Гости услышали голос самой Анастасии Ивановны, рассказывающей о вере. Магнитофонные плёнки с записью голоса писательницы подарила музею её биограф Галина Яковлевна Никитина (г. Москва), а подготовила к прослушиванию сотрудник музея Лариса Деркунская.

Друг музея, поэт, бард, композитор Людмила Бевз исполнила две песни на слова Анастасии Цветаевой. Эти песни вошли в нотный сборник «Верую в добро», который музей выпустил к 120-летию писательницы.

«Я прожила долгую жизнь и твёрдо знаю, что человек, нарушающий хоть одну из Десяти Заповедей, особенно пятую – «Чти отца и мать свою» - не будет счастлив и благополучен. Красота, творчество, талант очень много значат для меня. Но Вера превыше всего! Только с ней жизнь обретает полноту и смысл» - писала Анастасия Цветаева.

Именно вера спасала её в сталинских лагерях и сибирской ссылке, помогала не сломиться духом, сохранить любовь к миру и людям…

Многие цветаеведы отмечают удивительные, но для истинной христианки, наверное, не случайные совпадения: родилась Анастасия Ивановна в день праздника Воздвижения креста Господня (27 сентября – н.с.), умерла в день Отдания (окончания) праздника Успенья Пресвятой Богородицы; похоронили ее в день праздника Сретения иконы Владимирской Божией матери, а сороковой день со дня смерти ее пришелся на день Покрова – праздника, впервые утвержденного Андреем Боголюбским (XII в.) на Владимирской земле (родине предков Цветаевых), в созданной им прекрасной церкви Покрова на Нерли.

«И с юности не пойму, отчего же так мил человек, тленный, подверженный всем влияниям, как огонь на ветру? Что же светит в нём, как маяк в ночи, как лучина – в темной избушке? Образ и подобие Божие?» — писала Анастасия Ивановна Цветаева.

Поэтическим завершением встречи в Вербное воскресенье стало стихотворение Натальи Щепко:

Воскресенье Святое – «Вербное»,

На ладони – простая свеча…

И высокое, и ущербное –

Жизнь за веру, топор палача…

Отдыхает от тяжкого бремени

Кафедральный Успенский собор…

Не бывает прошедшего времени,

Когда сердцем ведёшь разговор…

Есть и время, и место великому –

Возрождение храмов – закон!

И в ответ мракобесию дикому

Слышен вновь колокольный звон…

Г.В. Зеленин и Н. Щепко

Тесно, но интересно!

- Апр212016

- Просмотры(1540)

Участники Международного молодежного этнокультурного форума приграничного сотрудничества «Бipлiк – Единство.kz» побывали сегодня в Доме Дружбы и, конечно, посетили наш музей А.И. Цветаевой. Давно у нас не было так тесно!!! Гости из Новосибирска, Омска, Барнаула, Томска, Алматы, Астаны, Караганды, Кокшетау с большим интересом слушали рассказ о писательнице, задавали вопросы о жизни и творчестве А.И. Цветаевой и заверили, что расскажут о нашем уникальном музее в своих городах… А на прощание, конечно – фотографии на память:

История таинственной любви

- Апр182016

- Просмотры(5192)

В музее А. Цветаевой прошла встреча из цикла «Семейные истории». Эту историю, легенду описала Анастасия Ивановна Цветаева в своём очерке «Соловьиная кровь» (книга «Неисчерпаемое», Москва, «Отечество», 1992).

Марина и Анастасия Цветаевы родились во втором браке Ивана Владимировича Цветаева. От первого брака с Варварой Дмитриевной, в девичестве Иловайской, у него были дети Валерия и Андрей (то есть сводные брат и сестра Марины и Аси). Отец Варвары Дмитриевны Иловайской был известнейшим российским историком, а мать… В том то и загадка, что имя матери никогда в семье не упоминалось!

И вот зимой 1970 года Анастасия Ивановна встречается с женщиной из рода Иловайских, которая показывает писательнице семейный фотоальбом, рассказывает историю семьи и… историю любви Дмитрия Ивановича Иловайского и итальянской певицы Аделины Патти. Делается предположение о том, что Варвара Дмитриевна и была дочерью этой великой итальянской певицы! Во многом эта догадка была основана на внешнем сходстве певицы и дочери историка Иловайского, а также на музыкальных способностях, которые передались не только дочери, но и внукам.

Аделина Патти родилась 19 февраля 1843 года в городе Мадриде. Дебютировала в 1859 году в Нью-Йоркском театре «Музыкальная академия».Пела во многих странах. Гастроли Патти носили триумфальный характер. Она стала любимой вокалисткой Джузеппе Верди.

Аделина Патти неоднократно пела в России. Её высоко ценили А. Серов и П. Чайковский. О её «скандальных» гастролях в России упоминает Л.Н. Толстой в романе «Анна Каренина». С 1897 года, оставив оперную сцену, Патти выступала в концертах (в том числе в 1904 г. в Дворянском собрании Санкт-Петербурга).

Цветаева (Иловайская) Варвара Дмитриевна (1858-1890) – первая жена И.В. Цветаева, дочь известного русского историка Д.И. Иловайского. Талантливая певица, выступала на сцене Миланского театра.

Из очерка «Соловьиная кровь»: «… Её слава гремит по всем странам, но семья Иловайских взволнована небывалой вестью: потеряв от её пения и красоты голову, Дмитрий Иванович собирается сделать ей предложение. Семья восстаёт вся: столбовой дворянин женится на певице? Нет! Никогда!... Но Аделина Патти приезжает год за годом в Россию…»

Вот об этой таинственной и почти детективной истории узнали гости музея. А подготовила и вела эту встречу Лариса Ивановна Деркунская:

Собравшиеся не только познакомились с очерком А. Цветаевой, но и послушали редкие сохранившиеся записи голоса Аделины Патти. И хотя они были сделаны, когда певице было уже 62 года, но даже эта, с хрипотцой от старой пластинки запись передаёт неповторимый тембр волшебного голоса.

Собравшиеся не только познакомились с очерком А. Цветаевой, но и послушали редкие сохранившиеся записи голоса Аделины Патти. И хотя они были сделаны, когда певице было уже 62 года, но даже эта, с хрипотцой от старой пластинки запись передаёт неповторимый тембр волшебного голоса.

- Эта выдающаяся певица 20 века обладала голосом чистого, звонкого тембра, - рассказала Л.И. Деркунская, - и блестящей виртуозной техникой. Среди её лучших партий: Розина («Севильский цирюльник» Россини), Амина («Сомнамбула» Беллини), Виолетта, Джильда («Травиата», «Риголетто» Верди), Маргарита, Джульетта («Фауст», «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно) и другие…

Ещё один интересный факт сообщила Лариса Ивановна: этим записям Аделины Патти, которые мы слушали на встрече, исполнилось 110 лет! И она была первой оперной певицей, чей голос был записан на пластинку!

Мы рады, что вместе с постоянными гостями нашего музея на встречу пришли первокурсники Павлодарского педагогического колледжа вместе с педагогом Еленой Борисовной Степаненко. Несомненно, ребята почерпнули для себя много нового….

Дорогим гостем музея стала педагог музыкального колледжа Екатерина Борисовна Горшкова, которая не только дополнила рассказ Л.И. Деркунской об Аделине Патти интересными сведениями, но и внесла в мероприятие яркую «итальянскую волну»:

Недавно вместе с оркестром под управлением итальянского дирижера Джерардо Колела Е.Б. Горшкова вместе со студентами колледжа побывала на гастролях в семи итальянских городах. Екатерина Борисовна рассказала о том, как любят и знают музыку в этой стране. Узнав о предстоящем мероприятии, Е. Горшкова спросила у дирижера об Аделине Патти. Певицу, несомненно, помнят на родине. Джерардо Колела уточнил, что она получила старую школу бельканто, Патти исполняла первые оперы Верди. Но потом, когда композитор перешел на новую школу, были в её творческой судьбе и трудности… Джерардо передал приветствия участникам нашей встречи. Он, кстати, был одним из первых гостей музея А. Цветаевой и оставил свою запись в книге отзывов, а его фотография вошла в буклет и видеопрезентацию музея!

Екатерина Борисовна напомнила, что ещё с Италией связаны судьбы юных павлодарских певиц – Марии Мудряк, теперь уже известной и прославленной, и Марии Затварницкой. Эта «звёздочка» загорелась в Италии совсем недавно:

«В Риме 8 апреля 2016 года состоялся гала-концерт победителей интернет-конкурсов «Melos» 2015 года. Для выступления в программе концерта официально была приглашена пятиклассница комплекса «Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей» Павлодарской области Затварницкая Мария и ее преподаватель по вокалу Бородихина Вера Александровна.

В концерте приняли участие музыканты из Италии, России, Украины, Беларуси, Польши. Республику Казахстан представляла наша юная вокалистка, уже лауреат республиканского и восьми международных конкурсов. Мария на концерте выступила с песней Н. Тлендиева «Баянауыл вальсi». На торжественной церемонии Затварницкая Мария и её педагог были награждения дипломами, вручали которые послы стран участников.

А 9 апреля состоялся Международный конкурс «Мелос», членами жюри которого были профессора ведущих учебных заведений Италии, России, Украины, и наш земляк из Казахстана знаменитый пианист Мануэль Алимбаев, выпускник Королевской академии музыки Лондона, лауреат международных конкурсов. Мария Затварницкая приняла участие в конкурсе в номинации «Академический вокал» и единогласным решением членов жюри заняла I место!».

Вот сколько новых сведений – и о делах давно минувших дней, и о совсем новых музыкальных событиях узнали мы 17 апреля!

Внимание!

Приглашаем всех желающих на открытие выставки икон, принадлежащих А.И. Цветаевой (дар её внучки Ольги Андреевны Трухачёвой). Открытие состоится в музее в Вербное воскресение, 24 апреля, в 12.00

Цветаевские облака

- Апр162016

- Просмотры(2573)

В павлодарской библиотеке № 10 состоялась презентация книги «Павлодарские облака», выпущенной к 60-летию литературного объединения им. П. Васильева. Сборник уже был представлен и в Доме Дружбы на праздновании юбилея литобъединения, и в областной библиотеке, а 16 апреля на встречу с новой книгой и её авторами пришли старшеклассники школы № 17.

На встрече под названием «Солнечные капельки поэзии» выступили председатель литобъединения Татьяна Окольничья, поэты Елена Вайберт, Владимир Куприн, Ольга Григорьева, Талгат Гарипов, Наталья Щепко, Игорь Неустроев, Марина Юрченко, Наталья Млынцева, Наталья Борисовская; украшением встречи стало выступление бардов Гайдара Саркыншакова и Валентины Шалденковой.

Уже много написано о новом сборнике павлодарцев, а мне хочется отметить то, что в нём по особому зазвучала Цветаевская тема. Не зря работает наш музей, не зря проводим мы многочисленные встречи, выпускаем книги! Имена Марины и Анастасии Цветаевых, их творчество становятся близки павлодарцам, становятся не только неотъемлемой частью общекультурного пространства, но и фактом поэзии наших авторов!

Председатель литобъединения Татьяна Окольничья начала своё выступление со стихотворения, посвящённого 120-летию Анастасии Ивановны Цветаевой:

***

А она бежала к Иртышу -

Впереди мельканье детских ножек…

И ронял в закатную пыльцу

Летний вечер зноя крошки.

С крутояра, с края - шаг – взлетишь!

Зренье наполнялось строго, долго:

Пристань, кипенность лугов, Иртыш,

И в сверканье бликов - волны.

И она спускалась вниз, к воде.

По крутой, с обрыва, жёлтой тропке,

На цепях, как лошади в узде,

Медленно качались лодки.

Тень от баржи, плеск воды о дно

И дорожки солнечной текучесть,

Чайки крик, хмельной волны вино,

Визг и смех купающихся внучек.

Сколько рек впечатано в судьбе -

Не у них ли набиралась силы,

Чтобы выстоять с судьбой в борьбе

Дочь Цветаева - Анастасия!

Ещё одно стихотворение, посвящённое А.И. Цветаевой и вошедшее в сборник, написала Наталья Щепко. А вдохновил её экспонат музея, пожалуй, самый ценный из всей нашей экспозиции – чемодан Анастасии Ивановны, с которым была она в лагерях и ссылке:

Чемодан судьбы

Подождём, пока закроют двери –

Спрячемся в Музее до утра;

Подсчитать находки и потери

Тех, кто в «завтра» веровал вчера…

Притаившись в полумраке зала,

Средь застывших лиц и голосов,

Чтоб ничто на свете не мешало,

Остановим стрелки у часов…

Поглядим в глаза Анастасии

Да не отведём повинно глаз –

«Где-то в Казахстане», не в России,

Светится её иконостас…

И Марина рядом – два портрета,

Две судьбы соединились тут:

Смотрят кротко, словно ждут ответа,

Словно всё ещё кого-то ждут…

С каждым днём всё тяжелее плата –

Неподъёмен чемодан судьбы…

Ах, как трудно было вам когда-то:

Всё дорога – рельсы да столбы…

Век ушедший – жуткий и прекрасный:

Горе, радость – точно пополам…

Кто б ты ни был: белый или красный,

Всем воздастся ровно по делам…

Новый день как новая эпоха,

Стук сердец ничем не заглушить…

Будем жить от вздоха и до вздоха:

Верить, ждать – нам незачем спешить…

А Музей откроет свои двери:

Прошлое, живое – в унисон…

Станут вдруг находками потери…

Ночь в Музее – это ли не сон?

Свои стихотворения, посвящённые Марине Цветаевой, включили в сборник «Павлодарские облака» Елена Игнатовская и Марина Юрченко:

М.Ц.

Из смерти твоей я не делала драмы,

Смакуя у камня пророческий стих,

И просто молчала над берегом Камы,

Я тихой была в окруженье других.

Такой же, как все – неприметной прохожей,

Никто не узнал, не запомнил меня.

Я просто была. Я была рядом всё же!

Четырежды – ночью и три полных дня.

Зачем, почему, для кого – я не знаю!

Так вышло, сложилось, случилось, сбылось.

Я долгие годы ходила по краю

Вдали от тебя, но мы были – не врозь!

Тобой не горю, не живу, не болею,

Но ноги покорно идут за тобой.

Мне стыдно, и я бесконечно жалею,

Что в сердце моём непонятный покой.

Другим ты – сестра, нам родниться – негоже,

Недаром дано одиночество нам.

Я лучше останусь случайной прохожей

И буду идти за тобой по пятам…

(Е. Игнатовская)

Памяти Марины Цветаевой

В Елабуге не обрела покой,

Как рыбу без воды сдавили сети.

А радуга так манит за рекой

Уйти за ней тихонько на рассвете.

Страна, пойми наследные стихи,

В которых много нежности и цвета…

Прости мою нескладность и грехи,

Я – женщина, люби хотя б за это.

Мне чудилась живительной вода,

Мне в избранность так верилось поэта…

Я - женщина, и в том моя беда,

Пожалуйста, прости меня за это.

(М. Юрченко)

Новых творческих успехов вам, друзья, новых стихов, новых книг! А милым гостеприимным хозяйкам библиотеки № 10, настоящим энтузиастам и пропагандистам русской литературы – низкий поклон!

Встреча - 27 марта!

- Мар132016

- Просмотры(2080)

Внимание!

В связи с тем, что воскресенье, 20 марта, объявлено в Казахстане Днём Выборов, намеченное на этот день мероприятие

«Место её души». О культурном центре «Дом Цветаевой» в Новосибирске -

переносится на 27 марта, как всегда, в 12.00 (к.210).

К тому времени, кстати, вернётся из Новосибирска Елена Игнатовская и, надеемся, привезёт новые материалы о деятельности замечательного Цветаевского центра, который работает в Новосибирске уже 22 года!

Хрустальное эхо Анны Герман

- Мар82016

- Просмотры(3025)

В праздничный день 8 марта в музее А. Цветаевой состоялась встреча, посвящённая творчеству замечательной и всеми любимой певицы Анны Герман. Анастасия Ивановна Цветаева общалась и переписывалась с ней, написала о Герман эссе (оно вошло в книгу «Неисчерпаемое»), так что мы никак не могли не отметить 80-летие певицы. Вела встречу директор Дома-музея Шафера Татьяна Сергеевна Корешкова, которая подготовила небольшую выставку. Это пластинки из личной фонотеки А.И. Цветаевой, которые подарила в прошлом году музею Шафера Ольга Андреевна Трухачёва; пластинки с записями песен Анны Герман; копия письма певицы, адресованного А. Цветаевой и другие материалы.

А наш известный коллекционер, музыковед, профессор Наум Григорьевич Шафер решил подарить в этот день музею А. Цветаевой пластинку с песнями А. Герман «Последняя встреча».

На снимке: Т. Корешкова с подарком Наума Григорьевича Шафера.

А.И. Цветаева писала о любимой певице: «Сама душа Лирики звучала и томилась в невыразимой словами прелести её голоса, сама Любовь тянула к нам руки в каждой её песне, само Прощание прощалось с нами в её интонациях, в каждом углублении певческой фразы, сама Природа оплакивала свой расцвет и своё увядание…»

В справедливости и точности этих слов ещё раз убедились сегодня все, слушавшие неповторимый голос Анны Герман.

«Она колдует, – размышляла я, вырываясь на миг из-под обвалов печали, – колдует или она заколдована? Но ведь нет такого вопроса – она тем и колдует, что заколдована, тем и безысходно колдовство музыки, что оно пропало в себе, в этом без дверей царстве! – тем и убедительно прощанье – с человеком, молодостью, с судьбой, – жизнью в последнем полёте… Анна, Анна, для того ли тебе возвращена эта жизнь – чтобы ею играть в последнем-то счёте? Колдунья, заколдовавшая зал…»

Песни чередовались с рассказом о судьбе и творчестве певицы, с фрагментами из эссе А. Цветаевой «Анне Герман»:

«Весной 1977 года я слегла в больницу с воспалением легкого. Это была хорошая больница, в центре Москвы, и многие друзья, беспокоясь,– мне шел уже 83-й год – меня навещали. Как же я обрадовалась, когда однажды мой молодой друг, тот самый литературовед, что познакомил меня с Анной Герман, часто меня навещавший в положенные для того часы, приехал не один – а с Анной! Странно было мне видеть её в непривычной обстановке, не нам передавать ей цветы, а из её рук принимать горшочек земли весенней, с украсившим её и больничный покой – необычайным, как все, что от нее исходило,– пышным и легким, густым и стройным, зеленеющим воздушным созданием, пустившим в стороны щедро узорчатые ветви, коронованные цветами, Причудливыми и грациозными, какого-то несказанного цвета…

…Года через полтора, в ответ на мною посланную ей мою книгу «Воспоминания», я получила от Анны письмо. Поблагодарив, она сообщала, что у неё родился сын. «Он большой, тяжелый. Я очень устала носить его на руках. Не могу во всей Варшаве найти няню»,– писала она».

Ещё несколько строк из письма Анны Герман к Анастасии Цветаевой: «Вы, дорогая Анастасия Ивановна, наверное, принадлежите к тем людям, которые навсегда сохранили в себе детскую чистоту души и сердца. Об этом говорит Ваш светлый, спокойный, бесконечно добрый взгляд. Грусти тоже очень много в Ваших глазах, но даже она добра, она прощает…

Как мне хотелось бы заварить для Вас хорошего чаю, угостить Вас, и потом в полумраке настольной лампы – спеть Вам мои любимые песни… Но это невозможно – Вы так близко и так далеко!».(Письмо от 8 января 1975 года).

Вниманию гостей был предложен фильм об Анне Герман из серии «Как уходили кумиры».

Лариса Ивановна Деркунская поделилась своей находкой. Среди тех 46-и аудиокассет, которые передала музею Галина Яковлевна Никитина, есть кассета с записями на польском языке. И среди них две песни на русском – в исполнении Анны Герман – «Аве Мария» и «Сумерки». Запись отлично сохранилась, и мы прослушали её на магнитофоне.

«Видишь – почти невидно,

Слышишь – почти неслышно

Входит на цыпочках счастье…» - этими словами заканчивается песня «Сумерки», и пожеланиями счастья и весеннего настроения всем присутствующим завершила своё выступление Т.С. Корешкова.

Но подарки на этом не закончились. Художник и кузнец Виктор Квитков подарил музею свою новую работу – кованую розу и прочёл поздравительные стихи женщинам к 8 Марта.

А из Новосибирска поступил еще один подарок – портрет Анастасии Ивановны Цветаевой (карандаш), выполненный Еленой Николаевной Стражелковской:

СПАСИБО ВСЕМ ДАРИТЕЛЯМ!!!

И, как писала Анна Герман в письме к Анастасии Ивановне Цветаевой – будьте здоровы и «вопреки этому шумному и несправедливому свету – счастливы».

"Сестра Марины - Ася - в Кокчетаве..."

- Мар72016

- Просмотры(4633)

"Поезд замедлял ход. Кокчетав, город. Но над городом - медленные холмы, и меж ними уходят дороги, плавно потухают о даль. (Так было 55 лет назад, меж Коктебелем и Феодосией. Марине и мне было 18, 16 лет)..."

Это строки из повести Анастасии Ивановны Цветаевой "Старость и молодость" (первоначальное название "Кокчетав"), написанной в 1967 году. Кокчетав с первых минут был "обречён" на любовь младшей Цветаевой. Коктебельские холмы! Озеро Копа, напоминающее море. Просторы - такие же, как в городе детства Тарусе, над Окой...

Сама А.И. Цветаева писала об этой мемуарной повести, что она "относится к моему краткому пребыванию в маленьком городке Казахстана, куда меня забросило случайно, но память о котором осталась во мне навсегда...". Сюда она приехала вместе с сыном Андреем Борисовичем Трухачёвым и страшей внучкой Ритой в конце июля 1966 года.

Случайно или не случайно, но именно в этом, 2016 году, то есть ровно полвека после того, как писательница жила в Кокшетау, в городе решили увековечить память о ней созданием экспозиции в музее города. Конечно, произошло это благодаря энтузиастам и настоящим патриотам города, для которых дорого всё, что связано с ним. А связь с такой фамилией, как Цветаевы, любой город в любой стране использует для своего культурного имиджа и развития туристических маршрутов...

В конце февраля Доме Дружбы города Кокшетау состоялся круглый стол, посвящённый Анастасии Ивановне Цветаевой. Как здорово, что уже два казахстанских города, с которыми была связана судьба этой замечательной русской писательницы - Павлодар и Кокчетав - занялись сохранением её памяти и пропагандой творчества! А через Анастасию Цветаеву и её "Воспоминания" - конечно, и поэзии её великой старшей сестры Марины.

Дом Дружбы в Кокшетау

По приглашению организатора круглого стола, поэта и регионального представителя ОО «Центр дружбы женщин мира» Рены Жумановой я была рада принять участие в этом мероприятии. Кстати, Рена была участницей павлодарского 11-го Цветаевского костра, и после посещения нашего музея А. Цветаевой в Славянском центре Павлодара у неё укрепилась уверенность в том, что и в её родном Кокшетау надо возрождать память о пребывании в нём А.И. Цветаевой.

Я никогда не была в Кокшетау, было интересно увидеть этот город, запечатлённый А. Цветаевой в её повести, походить по улицам, которыми ходили они с внучкой, возможно, познакомиться с людьми, с которыми они общались. В повести есть "белые пятна" для исследователей, и я надеялась прояснить их. Многие надежды оправдались!

Еще до начала круглого стола начались интересные встречи и знакомства, например, с однокурсницей и близкой подругой Маргариты Трухачевой - Любовью Александровной Науменко (Тишковой):

Внучка Цветаевой была у неё дружкой на свадьбе, и Любовь Александровна принесла на круглый стол несколько фотографий тех лет:

Рита Трухачёва вторая справа

Я рассказала о нашем цветаевском музее, показала слайд-фильм:

Чтобы не повторять уже написанное, предлагаю вниманию читателей сайта СЦ статью в газете "Акмолинская правда" (добавив фотографии и послесловие)

«Сестра Марины – Ася – в Кокчетаве…»

В конференц-зале Дома дружбы состоялся круглый стол, посвященный личности и творчеству Анастасии Ивановны Цветаевой. Младшая сестра Марины Цветаевой, выдающаяся писательница-мемуаристка Анастасия Цветаева не случайно стала темой этой насыщенной и плодотворной встречи. Мысль о сохранении памяти известной русской писательницы в нашем городе, в последнее время активно продвигаемая инициативной группой энтузиастов-интеллектуалов, витала в воздухе уже многие годы. Временами появлялись статьи в местной печати, однако дальше констатации факта дело не шло. Символично, что этот вопрос был озвучен на уровне не только областном, но и межрегиональном именно в 2016-м году. Ведь прошло без малого пятьдесят лет, как Анастасия Цветаева привезла из Павлодара в Кокшетау старшую внучку Маргариту Трухачеву, окончившую впоследствии пединститут имени Ш.Уалиханова. Здесь была написана повесть «Старость и молодость» (в первоначальной редакции – «Кокчетав»), опубликованная позднее в книге «Моя Сибирь», которая продолжила серию знаменитых «Воспоминаний» А. Цветаевой.