Блоги

Песни для души и для друзей!

- Дек112014

- Просмотры(2759)

Дорогие друзья!

По многочисленным просьбам концерт Раисы Канавец "Песни для души и для друзей" состоится 13 декабря 2014 года в 15.00 часов в концертном зале "Достык" (бывший кинотеатр "Октябрь"). В репертуаре песни на стихи Ольги Чикиной, Юрия Визбора, Елены Гудковой, Новеллы Матвеевой, Марины Цветаевой и других авторов. Если вам по душе серьёзные песни, если вы любите юмор, приходите, приводите своих друзей - не пожалеете!

История Гульнар Бексеитовой - Сарсембиновой.

- Дек52014

- Просмотры(2793)

Родилась я в 1963-ем году в музыкальной семье: папа играл на домбре, балалайке, мандолине, гармошке и баяне, а мама - сочиняла стихи, пела. Вечерами мы собирались всей семьёй за круглым столом и пели допоздна разные песни, в том числе и песни Александра Ивановича Шиллера, которые мои родители привозили после различных смотров-конкурсов. В 1980-м году я закончила школу и приехала в Павлодар. Став студенткой Педагогического училища, я сразу же стала петь в ансамбле "Карлыгаш" и иногда мы выступали вместе с хором Ал. Ив. Шиллера. Однажды я заметила, что на меня внимательно и ласково смотрит одна женщина из хора - это была Галия Скакова. И после этого я поняла, что хочу петь только в этом хоре, тем более, что с репертуаром была немного знакома, благодаря своим родителям. Так я стала петь в хоре, где меня приняли как родную. И сразу меня стали брать в поездки с концертами, вспоминаю встречи с другими знаменитыми хорами: хором им. Пятницкого, Омским хором, Кубанским... В 1984-м году Александр Иванович возил нас в Кокчетав и на озеро "Боровое". Помню, что мы давали по 2-3 концерта в день, а потом бежали на озеро, чтобы любоваться красивой природой. Александр Иванович всегда говорил: " Смотрите, чтобы утром все были в норме и не говорили, что устали", но мы были молодые и не чувствовали усталости.

В 1986-м году я вышла замуж и уехала в другой город, но никогда не переставала петь песни своего хора, пела везде - дома, на улице, на работе.

Прошло много лет и я снова дома, в Павлодаре. Конечно же, сразу пошла искать свой хор в ГДК и очень огорчилась, когда узнала, что хор уже не тот и из моих знакомых девчат сидела только Вера Тутушина, которая объяснила, что наш старый хор существует, но занимается в бывшем Славянском центре. Радости моей не было конца, когда я увидела родные лица, многие меня узнали. Теперь я с нетерпением жду каждую репетицию и стараюсь не пропускать. Иногда мне кажется, что я никуда и не уезжала, и Александр Иванович войдёт в наш класс и начнёт, как прежде, репетицию. Я часто вспоминаю, каким он был внимательным, всех любил одинаково, как интересно строил свои занятия. Жаль, но всего этого не вернуть, а нам надо идти только вперёд, поддерживая друг друга.

Конкурс патриотической песни

- Дек12014

- Просмотры(11639)

И снова концертный зал «Достык» Дома Дружбы собрал под своим шаныраком представителей разных этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, чтобы всем вместе отпраздновать замечательный праздник – День первого Президента Республики Казахстан. И нет лучшего способа доказать Президенту верность общему делу, чем принять участие в конкурсе патриотической песни на государственном языке. В конкурсе было заявлено 13 музыкальных номеров от молодёжных объединений. Ну а я пришла в зал не только из чувства патриотизма, это вне конкуренции, я пришла поддержать ребят моего любимого Славянского культурного центра, потому что у русских так принято: все вместе, одним миром, но в данном случае не на врага, а патриотической силушкой померяться во всеассамблейском песенном поединке!

Став невольным свидетелем тщательной подготовки к конкурсу, я хорошо знаю, что наши ребята подошли к репетициям ответственно, учили слова, обдумывали драматургию песни, репетировали. У них была цель – победить, и никакой другой вариант даже не рассматривался. И снова хочу заметить: как это по-русски! Как сказал на церемонии открытия конкурса заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Жетпысбаев Сейсембай Калижанович, участие в конкурсе сродни участию в спортивных состязаниях, побеждает всегда сильнейший. Но сильнейший в чём? Сильнейший в музыкальном исполнении, во владении языком, в командном духе, в идее представления песни, ну, и про костюмы тоже не стоит забывать, они должны быть соответствующими. И, кажется, всё учёл наш тренерский состав: музыкальный руководитель Петрова Ирина Борисовна и лидер молодёжного объединения Поддубная Екатерина, но всё-таки не скрылось от меня волнение на их лицах, я же сидела рядом с ними – в первом ряду музыкального ринга, видела, как они переживали и «болели» за своих подопечных. А сзади мощная группа поддержки в лице товарищей по команде и опытного консультанта, мастера патриотических единоборств международного класса – Татьяны Ивановны Кузиной.

Первым выйти на сцену предстояло патриотам из карачаево-черкесского и кабардино-балкарского этнокультурного объединения «Эльбрус». Они представили на суд строгого жюри песню «Қазақстан». Вообще, стоит отметить, что хоть я и слабо владею казахским языком, но такие слова как «Отан» (Отчизна), «Туған жер» (Родина), «арман» (мечта), «болашақ» (будущее), «ел» (народ), «алға» (вперёд) и некоторые другие хорошо знакомы любому сидящему в зале человеку, а поэтому несложно было понять, о чём пели ребята. Не забыли артисты и о доброй казахской традиции – шашу, желая удачи стартовавшему конкурсу. Эстафету по съедению разбросанных по залу конфет подхватили юные патриоты нашего города, которых в зале было немало.

Очень ярким было выступление польского центра «Полония», участники вышли на сцену в казахских национальных костюмах. Девушек сопровождал единственный, но такой отважный джигит с домброй. Исполняли ребята песню о Казахстане, а ещё танцевали! Позже оценивая концерт в целом, я поняла, что это был не только конкурс патриотической песни, но и патриотического танца, потому что все артисты продемонстрировали публике своё умение танцевать, и, чудится мне, что в следующем, юбилейном для Ассамблеи народа Казахстана году, будет проводиться и конкурс национального танца.

Ребята из болгарского энтокультурного центра исполнили песню «Қазақстан», и чувствовалась в их голосах неподдельная искренность, любовь к своей Родине, подарившей им жизнь.

Мне очень понравился номер, который представили ребята из корейского молодёжного объединения. Они пели очень мелодично, заслушаешься! Песня называлась «Қазақстаным алға!» (Вперёд, мой Казахстан!), и хочется заметить, что зрители с этим были совершенно согласны, дружно аплодируя выступающим.

Этой минуты ждал весь зал, и когда был объявлен номер Славянского культурного центра, то зрительный зал накрыла волна восторженных криков. После концерта я даже придумала название этому явлению – «русская лавина», а пока орала так же, как и все, приветствуя своих патриотов на большой сцене. Песня называлась «Жаса Қазақстан» (молодой Казахстан), и за неимением богатого словарного запаса я пустила в ход свою буйную фантазию: эта песня о молодом государстве, которое вот-вот встало на ноги и благодаря своим молодым патриотам растёт, развивается, радуется жизни. И пусть со мной поспорят знатоки языка, даже если об этом не пели ребята, то явно подразумевали.

Но главное всё-таки было в подаче песни: такого патриотизма, как у наших, не было у других конкурсантов. Посудите сами: если в других этнокультурных объединениях патриотизм на сцене делали в основном женскими руками, вернее, голосами: один патриот на несколько патриоток, то у наших на сцену вышло (или вылетело?) десятки ясных соколов. Ну и десятки соколих рядом с ними, да каких: «Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут». А пели они – как соловьи! И места им было маловато, «русская лавина» накрыла всю сцену. А когда они увидели знамя в руках своего полководца Димитрия Донского – Татьяны Ивановны Кузиной, то патриотизм начал зашкаливать не только у певцов, но и у зрителей в зале, среди которых, не будем скромничать, большая половина была нашей, славянской.

После русских выходить на сцену сложно, но нужно. Ведущие пригласили участников из греческого этнокультурного объединения. Девушки исполнили песню с названием «Мен қазақпын» (я казах). Девчонки не только здорово пели, но и тщательно продумали танцевальную композицию. Их очень хорошо поддерживали зрители в зале. Кстати, о зрителях. В начале своего репортажа я обмолвилась, что в зрительном зале у каждого центра была своя группа поддержки, но ситуация сложилась так, что увлечённые выступлением конкурсантов зрители забывали, за кого пришли болеть, и как истинные патриоты своей страны поддерживали абсолютно всех участников.

А следом за греками на сцену вышли четыре девушки из азербайджанского этнокультурного центра с песней «Қазақ елі осындай» (есть такой народ – казахи). Эй, парни, где вы? Большие дела вершите? Однозначно! Выходите в следующий раз на сцену тоже, мы хотим слышать и ваши голоса!

Вокальная группа немецкого этнокультурного центра как всегда продемонстрировала силу, педантичность в делах и основательность в патриотизме. Они очень патриотично спели и станцевали песню «Ризамын» (я доволен), за что получили шквал аплодисментов.

Украинские конкурсантки порадовали нас исполнением песни «Алға» (вперёд), и каждый сидящий в зале зритель чувствовал этот патриотический посыл. Какая сила в этих хрупких нежных девушках, вместе с ними только вперёд, ни шагу назад, и только все вместе!

Очередная песня о Казахстане прозвучала в исполнении ребят из чечено-ингушского центра. Вот они, семейные ценности: на сцене и парни, и девушки, да ещё и младшие братья вышли поддержать старших. Вот у кого поучиться надо!

Белорусские ребята тоже выступили на отлично: спели, продумали построение, подачу песни. Любо-дорого мне было смотреть на этих юношей и девушек, видимо, мои славянские корни снова во мне заговорили, когда вышли на сцену братья и сёстры-белорусы.

Приз за самое лиричное исполнение патриотической песни я бы однозначно отдала конкурсантам из армянского этнокультурного объединения, и, как выяснилось позже, члены жюри конкурса тоже были солидарны со мной. Ребята подарили нам песню «Туған өлке» (родной край), и она очень тронула моё сердце. Я люблю вас, армяне, вы такие классные!

Тринадцатый номер во многих странах считается несчастливым, но не у нас в Казахстане. Для меня он так вообще, скажем, судьбоносный – это число дня моего рождения. Под этим счастливым во всех отношениях номером и вышли на сцену представители татаро-башкирского центра, хотя нет, не вышли, а ворвались, сметая всё на своём пути. Потомки Чингисхана, что и говорить! Ребята исполнили песню «Махамбет жыры» (сказ Махамбета), и как добровольный летописец событий смею вас заверить, что это суперпатриотичное исполнение вошло в историю Ассамблеи народа Казахстана, но об этом чуть позже.

А пока члены жюри отправились подводить итоги конкурса…. Ох, и непросто им придётся!

Конкурсная часть музыкальной программы была завершена, а потом все этнокультурные центры в качестве подарков к празднику подарили зрителям музыкальные номера на родных языках. Вот это патриотизм: государственный язык не в ущерб, а в помощь другим языкам, не это ли главная задумка нашего Президента Нурсултана Назарбаева, который объединил всех нас не только в этом зале, но и на казахстанской земле? И он в этот день был рядом с нами, наш батюшка, мудрый аташка, посмотрите, как по-отечески он смотрится в наших рядах со сцены! Спасибо ему за этот праздник, за мир в нашей стране, за благополучие в наших семьях!

Простите за лирическо-патриотическое отступление, возвращаюсь к конкурсу. К этому моменту мы уже услышали много замечательных песен на разных языках народов Казахстана, но всё-таки лучше всех «раскачал» зал к выходу жюри наш Володя Воеводин. Беру на себя смелось об этом говорить, потому зал пел вместе с Владимиром, и за исполнение песни «Белый лебедь» ему аплодировали никак не меньше, чем группе «Лесоповал».

И едва стихли аплодисменты в зале, на сцену вышло долгожданное жюри, после чего лесоповал сменился дипломо- и призопадом. Жюри отметило высокий уровень исполнения песен на казахском языке абсолютно всеми конкурсантами, а также тот факт, что в этом году судить было очень сложно: выросли не только качество исполнения, артистизм, художественность номеров исполнителей, но и уровень подготовки и организации конкурса в целом.

Важный акцент был сделан на креативный подход в представлении песен, что особенно радостно. Все участники конкурса получили дипломы и подарки, а места на пьедестале почёта распределились следующим образом:

Гран-при и диплом «За воспитание казахстанского патриотизма, любви к Родине и высокое исполнительское мастерство» – татаро-башкирское этнокультурное объединение

Диплом в номинации «За оригинальное художественное решение подачи патриотической песни» – Славянский культурный центр

Диплом в номинации «За высокое исполнительское мастерство» – греческое этнокультурное объединение

Диплом в номинации «За яркое отражение патриотической тематики и национальной самобытности» – белорусское этнокультурное объединение «Беларусь»

Диплом в номинации «За популяризацию государственного языка как важнейшего фактора укрепления межнационального единства» - польское этнокультурное объединения «Полония»

А потом наступила эпоха массового ликования: обнимашки и поздравлялки братских народов всех этнокультурных центров! А у наших ребят по старой русской традиции ещё и праздничное застолье… с чаем и сладостями! Так что не волнуйтесь, родители, до вашей традиции им ещё далеко, а пока что победный торт и чай с молоком по-казахски, ведь не случайно же мы в Казахстане живём!

Елена Игнатовская

Смотреть всем!!!!

- Ноя302014

- Просмотры(2344)

Дорогие мамы!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери! Желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья! Вы – самые нежные, самые нужные, самые важные и самые надёжные люди в нашей жизни! Вы желаете нам только добра, всегда даёте мудрые советы и никогда не предадите! Мы это знаем, ценим и очень-очень вас любим! Простите нас за наши вольные и невольные обиды, которые мы вам наносим, низкий вам поклон!

Дорогие дети!

Сегодня очень важный праздник – день, когда принято говорить своим дорогим мамам слова благодарности, любви. Очень важно понимать, что мамы – это ваши Ангелы-хранители, которые всегда рядом с вами, искренне вас любят и молятся за вас, сколько лет вам бы ни было. От вас очень много зависит в жизни ваших мам, а поэтому будьте с ними добрее, ласковее! Внимательнее относитесь их здоровью, проблемам, старайтесь как можно больше их радовать и как можно меньше огорчать, но главное – почаще говорите своим мамам слова любви, сейчас, не откладывая на потом, цените каждую минуту драгоценного общения, будьте благодарными дочерями и сыновьями!

Дорогие мамы и дети!

Вы – самые близкие люди в жизни друг друга! Как же здорово, что вы друг у друга есть! Желаем вам взаимопонимания, заботы друг о друге, доброй дружбы на всю жизнь! Любите друг друга, цените друг друга и будьте счастливы!

Ольга Григорьева и Елена Игнатовская

Вот это география!

- Ноя282014

- Просмотры(2730)

Уточнённые сведения о Цветаевских кострах 2014 года:

Главный – г.ТАРУСА Калужской обл. - 29-й Костер!

1.. Амурск - 13-й

2. Астана - 8-й

3. Болшево - 11-й

4. Елабуга - 12-й

5. Ванкувер - - 10-й

6. Вашингтон - 19-й

7. Генуя - 14-й

8. Дрезден - 14-й

9. Дубровицы - 14-й

10. Запорожье - 8-й

11. Казань - два костра

12. Людвигсбург - 6-й

13. Марианские лазни (Гетевский Мариенбад) - Первый костер!

14. Набережные челны - 11-й

15. Новосибирск - 3-й

16. Павлодар - 10-й

17. Петрозаводск - 14-й

18. Пятигорск - 6-й

19. Сидней - 8-й

20. Сочи - Первый костер

21. Ташкент - 12-й

22. Уганда - 6-й

23. Усень-Ивановское, Башкирия - 3-й

24. Эстония (Таллинн - Йыхву) - 13-й

25. Шварцвальд - 15-й

26. Волгоград - 8-й

(По информации Бориса Мансурова)

На 10-ом Павлодарском - 21 сентября 2014 г.

МЫ В АКТОГАЕ

- Ноя272014

- Просмотры(2877)

Наконец-то, 25-го ноября состоялась долгожданная поездка с концертом в Актогайский район на празднование Дня работников сельского хозяйства. Почему долгожданная, а потому, что этот праздник не раз переносился, да и погода обещала быть не самой благоприятной - синоптики прогнозировали резкое понижение температуры и возможные метели...

Нам повезло, - морозец был так себе, а буранчик только начинался. Так что мы весёлые, в предвкушении интересного выступления, заняли свои места в "Газели" и двух "Жигулёнках"и тронулись в путь. Погода портилась, но нас это не пугало - за рулём сидел опытный и очень доброжелательный водитель, который пару раз останавливал "Газель", ожидая наших постоянно отстающих "автогонщиков". Приехали мы вовремя, нас приветливо встретили и препроводили в комнату для переодевания. Но, почему-то, нам показалась, что встречающие были несколько ошарашены и смотрели на нас удивлёнными глазами. К чему бы это?...

И вот мы на сцене, пол которой устлан сплошным ковровым покрытием, а нашему взору предстал удивительной красоты, уютный и тёплый, большой зрительный зал, больше чем наполовину заполненный пришедшими нас послушать жителями района.

После коротких приветственных слов на двух языках нашей бессменной ведущей Марины Полищук мы начали свой концерт. А надо отметить, что номера мы подготовили самые выигрышные: задорные, игровые. И так приятно было наблюдать, как зал оживляется и идёт с нами на контакт. В конце выступления нам уже аплодировали стоя, а кто-то кричал "Браво!" И тут на сцену выходят молодые ребята и преподносят каждому из нас небольшие сувениры на память об этой неожиданно тёплой встрече...

А перед самым выходом на сцену "разведка донесла", что у одной из сотрудниц ДК именно сегодня День рождения, с чем мы её и поздравили, пригласив к нам и спев ей нашу традиционную "Чарочку". Это было ЗДОРОВО!

Когда мы шли по коридору, нас очень тепло благодарили и обнимали, записывали наши координаты, желая встретиться вновь. И только тогда мы узнали, почему хозяева были удивлены при виде нас, заходящих в здание ДК - они ожидали увидеть шаркающих ногами и шамкающих зубными протезами ветеранов-пенсионеров, а перед ними стояли жизнерадостные, с горящими глазами, готовые в огонь и воду, не старые, а взрослые люди, десятки лет поющие в этом прославленном коллективе, т.е. ВЕТЕРАНЫ хора. Посмеялись от души!

Переоделись, собрались на крыльце, готовые к обратному пути...и тут к нам подходит директор Актогайского агропромышленного комплекса Игорь Иванович и сообщает, что нас ждёт праздничное угощение. Но так, как мы с утра не евши, долго упираться не стали и повезли нас куда-то не очень близко... Что было потом, описывать нет смысла! Скажу только, что мы вкусно ели, нахваливая изумительные манты и много-много пЕли. Пели и свой репертуар, и по заявкам, а они, т.е. хозяева, записывали всё на свои сотовые телефоны. А прощаясь, случилось вообще неожиданное - нам всем было подарено по буханке свежеиспечённого горячего белого хлеба, который всю обратную дорогу согревал нас теплом радушных и гостеприимных Актогайцев... Чудесная и незабываемая получилась поездка!

Всю обратную дорогу мы продолжили наш концерт, только уже импровизированный (ведь нас уже "завели" и этот "завод" закончился только на "Химгородках"). Вспомнили репертуар хора за все 57 лет его существования. А водитель Михаил, как оказалось, записывал нас на свой мобильник. Вот как! Эта поездка ещё раз убедила нас в том, насколько полезны и продуктивны такие встречи, как радостно осознавать, что мы ещё востребованы и нужны своим слушателям! А значит, стОит посопротивляться и побороться за своё существование!

Фотографии по порядку:

1 - перед отправкой.

2 - подготовка к выступлению.

3,4 - на сцене во время концерта.

5 - мы на обратном пути.

На премьере фильма "Мама"

- Ноя252014

- Просмотры(3623)

«Пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт», - какая чудесная песенка из мультфильма, а главное очень актуальная, актуальнее некуда: о, чудо, как много мам одновременно нашло своих потерянных в выходные дни дочек и сыночков в концертном зале «Достык» Дома Дружбы! И эта долгожданная встреча состоялась совсем неслучайно, а по самому родственному случаю: День матери, который отмечается в России, было решено провести накануне праздника в воскресенье, чтобы как можно больше мам и бабушек ребят Славянского культурного центра могли услышать признания в любви не вечером дома на кухне, а днём и с большой сцены. В общем-то, пап и дедушек тоже пускали в зал, но по великому блату – как близких родственников, а не виновников торжества, главными в этот день были мамы!

Какие же они красивые, нежные, добрые, смотришь на них, и у тебя так и просятся сочиняться стихи, рисоваться портреты и… даже сниматься фильм! Да-да, самый настоящий, документально-фантастический и музыкально-танцевальный одновременно. Одно обязательное условие: никакого кастинга, все актрисы – главные, впрочем, как и актёры. Хотя нет, всё же было у них два начальника, извечные спорщики – режиссёр и сценарист, но, забегая вперёд, скажу, что драки между ними не случилось, и мелодрама закончилась счастливым концом. Нет, драмы тут и близко не было, наоборот все веселились. Так, может, это комедия? Ой, теперь я уже и сама сомневаюсь, поэтому решайте сами, но совмещённые с премьерой съёмки фильма в прямом эфире – это, знаете ли, на «Оскар» тянет. И пока мои впечатления ещё горячи, я решила угостить ими всех посетителей нашего сайта, которые по незнанию упустили такую возможность побывать на триумфальном показе новоиспечённого шедевра.

Есть в кинематографе такой приём, когда голос за кадром ведёт повествование от имени автора, вставляет свои три копейки комментариев, рассуждает о поступках героев. Мне всегда в таких случаях хочется посмотреть на этого самого автора, что за фрукт такой загадочный, философ. В нашем, мамском фильме всё было лучше: два автора-творца, причём материализованные, и их имена уже мелькали в начале моего репортажа, но искать не стоит, я напомню – Режиссёр и Сценарист.

Для себя я решила, что буду писать их с большой буквы, потому что это не нарицательные герои, а Герои – лучшие активисты центра, личности, таких известный историк и критик фильма Татьяна Ивановна Кузина всегда в пример ставит. В сценарии, который мне подарили в качестве будущего экспоната будущего музея истории Славянского культурного центра, почему-то нет имён этих двух подающих надежды актёров, а зря, Татьяна Ивановна всегда просит запоминать имена исторических личностей. Познакомлюсь с ними позже, а сейчас – фильм, фильм, фильм! Начиналось всё с фразы: «Камера, мотор, начали!»

Первый кадр фильма всегда один из самых важных, в нём закручивается интрига всего сюжета, поэтому здесь очень важно дать зрителям представление о главных героях, их характерах, привычках. Но прежде необходимо хорошенько разобраться в этом самому. В период подготовки к съёмкам творческой группой были проведены тщательные исследования основных характеристик среднестатистической мамы как феномена современного общества. Тестирование проводилось по следующим направлениям: как называет своего ребёнка, какие фильмы любит, сколько раз звонит ребёнку, к какому животному питает симпатию и другим параметрам. Результаты исследований оказались самыми неожиданными, но именно они определили основную канву сюжета. Как только выкуплю кадр у правообладателей, обязательно размещу в своём репортаже, а пока идём дальше.

Мамы – они такие нежные и ранимые, об этом не понаслышке знают все ребята центра и честно признают, что часто бывают непослушны, а иногда даже жестоки со своими мамами. И понимают, что нужно уметь не только признавать свои ошибки, но и вовремя просить прощение. На роль публичной просительницы прощения за все прошлые и будущие обиды от имени всей творческой бригады пригласили Юлию Тарабанову. Видимо, голос и интонация у неё оказались самыми убедительными. Что ж, у каждого свои таланты! И смею всех заверить, как одна из присутствующих на премьере фильма мама, извинения были приняты, одобрены аплодисментами, и в отношениях всех героев фильма наступила вселенская эпоха без обид.

А как тяжело быть с мамой в разлуке! Это может подтвердить каждый ребёнок, который разделён со своей родительницей долгими часами пребывания в школе-разлучнице! И даже 666 маминых звонков по телефону не могут утолить эту грусть-печаль, и приходится слать ей СМС-ку за СМС-кой, ну прямо как Сергей Есенин, стихотворение которого «Письмо к матери» прозвучало в исполнении Екатерины Коваленко в следующем кадре фильма в качестве напоминания о простой житейской истине – необходимости держать маму в курсе своих всех событий.

Все женщины такие романтичные! В этом вопросе у Режиссёра и Сценариста было полное единение, и они решили подарить своим мамам замечательный вальс в исполнении балетной группы Славянского культурного центра. Дааа, про балет я, конечно, загнула! Хотя, может, и нет: если ребята за такой короткий срок освоили вальс, то и до балета им недалеко. Надо Сценаристу подсказать, чтобы взял на заметку для следующего фильма.

Просматриваю сценарий и всё больше убеждаюсь, что Сценарист всё-таки гораздо глубже изучил женскую натуру, чем Режиссёр, потому что знает, что мамы просто обожают пребывать в шоке: от мыльных опер, от признаний в любви, от школьных двоек и ещё много от чего. Поэтому отдельным кадром, уже не помню каким по счёту, он решил снять танцевальную сцену «Хип-Хоп» и «Флексинг». Расчёт был таким: сначала шок, потом лёгкое щекотание нервов, а в финале – буря восторга! Интересно, привлекались ли к съёмкам каскадёры, или все трюки были проделаны вживую самими актёрами?

И всё-таки такой номер не для слабонервных, поэтому компаньоны решили разрядить ситуацию и в качестве реабилитации отснять стопроцентно позитивный кадр с детьми, вернее, с мамонтятами. И где столько мамонтят набрали, ума не приложу: и маленькие, и большие! Но главное – все поют о маме и очень-очень её любят. И все мамы, то есть МАМА-нты тоже подпевали, а ещё радостно аплодировали.

Про саундтреки фильма хочется рассказать отдельно. Учитывая образованность всех казахстанских мам, которые свободно владеют сразу тремя языками: русским, английским и казахским, в фильме прозвучало несколько замечательных песен, подчёркивая тесную связь творческой группы с Ассамблеей народов Казахстана. А исполнила их вокальная группа девушек, но финальную песню про мамины манты пели все: любишь есть – пой! Звучало достойно, и уши у цветов жизни не вяли, и даже цвели улыбки на лицах.

Самым остросюжетным, на мой взгляд, стал кадр про сына-защитника, которого мать отправляла на защиту родной земли, снабжая его оберегом. А приз за главную мужскую роль в картине я бы однозначно присудила Владимиру Воеводину за исполнение песни Николая Емелина «Рубаха и крест». Какой талантливый актёр! Вся моя материнская душенька возгордилася за добра молодца стороны русской за такое богатырское исполнение песни. Петь ему на московитской сцене вместе с Николаем – вот ему мой материнский наказ!

Много ещё чего яркого и интересного по задумке Сценариста и Режиссёра было отснято в тот день. Чувствовался и творческий подход, и безграничный талант актёров, но никто из сидящих в зале зрителей не подозревал, что закончится всё… мамиными мантами! Это так неожиданно, так вкусно, так жизнеутверждающе и в точку, что даёт все основания полагать, что фильм «Мама» побьёт все рейтинги просмотров моей статьи на сайте, а по опросам всех присутствующих на премьере мам фильму уже был присуждён Приз зрительских симпатий! Да здравствует павлодарский молодёжный славянский кинематограф! Ура!

Елена Игнатовская

Поэтические мосты дружбы

- Ноя232014

- Просмотры(4554)

Удивительно тепло прошёл творческий вечер павлодарского поэта, члена Союза писателей Казахстана, члена Союза журналистов Казахстана Сулеймена Баязитова. Встреча была проведена в Большом зале Дома Дружбы по инициативе Славянского культурного центра, а повод самый замечательный: выход в свет очередной книги поэта «Поэмалар мен аудармалар» («Поэмы и переводы»), изданной в Павлодаре Издательством Сытина накануне 70-летнего юбилея поэта.

Сулеймен Баязитов – очень скромный человек, это отметили все выступающие на поэтическом празднике гости, но в этой скромной натуре скрывается большая сила патриота, акына, певца земли казахской. А секрет, как мне кажется, кроется в Баянауле – Родине поэта. Эта Великая земля рождает великих сыновей, среди них Султанмахмут Торайгыров, Каныш Сатпаев, Машхур Жусуп Копеев, Шакен Айманов. Здесь же родился, вырос, окончил школу, получил первую трудовую закалку и будущий поэт, а ныне всеми уважаемый аксакал Сулеймен-ага.

Поздравить виновника торжества с его новым ребёнком – книгой, созданной благодаря многолетнему кропотливому труду, пришли его коллеги, друзья, родные. А представила Сулеймена пусть немногочисленной, но такой неравнодушной публике Татьяна Ивановна Кузина.

«Поэтические мосты дружбы» - так назвала встречу с поэтом организатор мероприятия Наталья Александровна Колодина, и она оказалась абсолютно права, хотя и не в полной мере. Благодаря выходившим на сцену людям мы открывали акына-Баязитова каждый раз с новой стороны. Так председатель Павлодарского областного отделения Союза журналистов Казахстана Юрий Дмитриевич Поминов рассказал нам о Сулеймене как о замечательном журналисте, которого связывает с семьёй Поминовых-Григорьевых не только профессия, но и тёплые дружеские отношения. В благодарность о доброй дружбе он подарил своему товарищу энциклопедию мудрости казахского народа – книгу Абая Кунанбаева, что может быть лучше такого удивительного подарка!

Из рассказа ведущих мы узнали, что Сулеймен-ага много лет работал корреспондентом областной газеты «Сарыарка самалы». Именно с тех времён завязалась его дружба и с бывшим в те годы редактором газеты, а ныне председателем областного Клуба главных редакторов, кандидатом экономических наук, профессором ПГУ им. Торайгырова Мухитом Мурсалиевичем Омаровым. Сколько же воды утекло с тех пор, но до сих пор помнит Мухит Мурсалиевич твёрдую жизненную позицию журналиста-Баязитова, а самое главное – умение признавать свои ошибки, даже если они были совершены давно.

Много добрых улыбок подарило гостям праздника необычное выступление профессора ПГУ им. С. Торайгырова, руководителя кафедры «Исполнительное искусство», композитора Дүкембая Назымбека Сәбитулы. «И чем же оно необычно?» - спросите вы. А вот чем! Умение поэта доносить информацию до читателей разных возрастов – это особый талант, на это способен далеко не каждый, но не Сулеймен! И не все стихи способны стать текстами для песен, но не стихи Сулеймена Баязитова! Это и продемонстрировал всем нам поющий дедушка-профессор, который очень ответственно относится к воспитанию внуков всего Прииртышья. И их совместный с акыном Баязитовым труд – диск коротеньких песен для малышей 3-6 лет – это настоящее практическое пособие для воспитателей детских садов! Говоря словами Назымбека Сәбитулы, песни о флаге и гербе, о партии для этих ребятишек ещё впереди, а пока петь нужно о самом для них насущном: о жучках, о цветочках, о бабушке. Кстати, фрагмент песенки о бабушке вызвал настоящий восторг у сидящих в зале бабушек, и они тоже захотели её выучить и петь вместе со своими внучатами. И хоть мне до внуков ещё далековато, но я буду делать запасы песен заранее, потому что тоже была очарована трудом двух талантливых аксакалов.

«Переводчики – почтовые лошади просвещения» - этими словами А.С. Пушкина начала своё выступление Ольга Николаевна Григорьева, открывая гостям мероприятия Сулеймена Баязитова как талантливого переводчика. Поистине это очень тяжёлый, но благородный труд. Благодаря стараниям Сулеймена на казахский язык были переведены такие известные авторы, как Марк Твен, Леся Украинка, Пабло Неруда, Фёдор Тютчев, Ирвинг Вашингтон, Омар Хаям. Среди земляков переведёнными на казахский язык посчастливилось оказаться самой Ольге Николаевне Григорьевой и мне, Елене Игнатовской.

Творческая дружба дуэта Сулейменов-Григорьева длится уже давно, причём они активно меняются ролями: то Сулеймен-ага переводит Ольгу Николаевну, то наоборот. Проще говоря, спелись, вернее, срифмовались. Очень тронула всех участников встречи история одного стихотворения, которую поведала нам Ольга Николаевна. Называется стихотворение «Зима 96-го» и посвящено оно пианистке Ирине Батуриной, которая играла в холодном зале произведение Шопена, да играла так, что люди, сидевшие в зале, забыли не только о холоде, но и о трудных временах 90-х годов. А потом зрители услышали это стихотворение в исполнении и автора, и переводчика, но волнительнее всего было услышать Шопена в исполнении самой героини стихотворения, которая пришла на праздник с таким удивительным подарком.

Эта встреча не могла состояться без участия детей, ведь я уже писала о том, что Сулеймен Баязитов – поэт вне возрастов, он говорит абсолютно со всеми разным языком и на разные темы, и все его хорошо понимают и принимают за своего ровесника. Ребята из школы №22 подготовили в подарок поэту стихотворения на русском и казахском языках авторов Григорьева-Сулейменов и Игнатовская-Сулейменов, вошедшие в новую книгу поэта. А организовала это яркое выступление и привела ребят на встречу учитель с большой буквы – Мукашева Бибигуль Съездовна, пропагандист русского и казахского языков и давний друг Славянского культурного центра.

А потом на Сулеймена Баязитова в буквальном смысле обрушилась волна самых разных подарков! Директор музея грампластинок Татьяна Сергеевна Корешкова принесла в подарок поэту его любимое музыкальное произведение – песню в исполнении Жаяу Мусы. А друг и однофамилец виновника торжества – Калышбек Баязитов порадовал Сулеймена-агу песней Абая «Каракоз».

Делегация из Павлодарского государственного педагогического университета подарила поэту плакат и брошюру по исследованию его творчества, которое провели работники библиотеки с привлечением студентов. А закончился творческий вечер поэта доброй казахской традицией – облачением Сулеймена Баязитова в подаренный чапан! Все участники встречи с большим удовольствием сфотографировались рядом со знаменитым павлодарцем, а юные читатели взяли у писателей автографы на память, чтобы потом показать и рассказать своим школьным товарищам об удивительном знакомстве с «живыми» писателями.

Вот таким чудесным образом поэтические мосты дружбы за полтора часа превратились в дружеские, а это значит, что чем больше подобных встреч будет проведено, тем больше гостей подружится, ведь не зря же эти встречи проходят в доме с таким говорящим названием – Дом Дружбы!

Елена Игнатовская

Солнечному Сайту

- Ноя182014

- Просмотры(3655)

А ведь такой он и есть - светлый, радушный, позитивный, креативный и лучистый!!! Создатель нашего сайта, Ернар Шамбаев, точно такой же! Потому его детище получилось похожим на него!

Однажды в Павлодарском Славянском культурном Центре появился молодой человек с сияющими глазами и сказал: «Да будет сайт!» И это произошло 18 ноября 2012 года.

Ернар Шамбаев сделал то, что казалось невероятным. Он не только стал разработчиком и администратором данного сложного организма. Этот великий мотиватор сумел вдохновить всех, кто имел счастье общаться с ним, на различные творческие подвиги. Согласитесь, становиться активными блогерами после 50-60 совсем не просто!

Сейчас мы часто вспоминаем нашего Ернара, как он «перелопачивал» горы видеозаписей, систематизировал все статьи из местных и республиканских СМИ и массу материалов о Славянском Центре – о его людях и событиях, вдохновлял всех личным примером, проявляя незаурядные способности в различных областях. Как он вёл за собой молодежь и обучал нас блогерскому искусству. Как успевал быть на всех событиях, учился играть, рисовать, вырезать, танцевать с детьми из Школы национального возрождения, веселился на «капустниках» Шиллеровцев, пел на бардовских встречах, рассказывал и рассказывает обо всём в своих самобытных репортажах.

Ернар относится к разряду тех неравнодушных людей, которые делают мир ярче и интереснее и показывают на практике, как можно это делать всем, кто хочет включиться в этот захватывающий процесс под названием Творчество во имя Добра и Красоты.

От имени всех, кто знает и любит Ернара, я поздравляю нашего дорогого виновника торжества с двухлетием Сайта Павлодарского Славянского Культурного Центра! Поздравляю с ежегодными высокими наградами Международного жюри! Так держать! Мы Вас любим, гордимся, желаем успехов, с нетерпением ждём новых хороших событий и стараемся приблизить их своим участием!

«Эта песня хороша, как зимой картоха»

- Ноя182014

- Просмотры(3310)

Есть в нашем городе особая жительница. Её любят все: и взрослые, и дети. Она – активная участница городских концертов и фестивалей, она – желанная гостья в компаниях друзей и подруг. Без неё никак не обойтись в туристическом походе у костра. И характер у неё непростой: то она грустит, то радуется, то хулиганит. Но при всём при этом непременно учит смелости, дружбе, взаимопомощи. Тут и думать нечего: конечно же, речь идёт о бардовской песне! И хоть молода она душой, но родилась давным-давно – в средние века на территории современной Ирландии и Шотландии. Уже тогда было немало придворных и бродячих музыкантов, которые сами сочиняли песни и развлекали жителей городков и деревень. Так постепенно эта армия музыкантов становилась всё больше и сильнее, помогая людям выживать в сложных условиях, бороться с человеческими пороками, дорожить настоящими чувствами. И сегодня с гитарой можно увидеть не только взрослого человека, но и совсем юного человечка, который хоть и мал ещё, но у него уже есть свои особые слова, которые ему так хочется пропеть под гитару своим родным и друзьям.

Зная о такой популярности бардовской песни в нашем городе, Славянский культурный центр просто не мог не присоединиться к организации и проведению конкурса «Иртышский перезвон-2014» для детей до 18 лет. Его партнёрами стали детско-юношеский центр экологии и туризма и городской отдел образования. На конкурс было подано более 200 заявок! Все участники были разделены на три возрастные категории и по номинациям: авторская песня, исполнитель песни под гитару, дуэт, ансамбль, туристическая песня. Авторитетное жюри конкурса, в состав которого вошли члены клуба авторской песни «Серебряные струны» Славянского культурного центра, возглавила его руководитель – Татьяна Ивановна Кузина.

В зрительном зале собрались школьники разных школ города. Я стопроцентно была уверена, что это мощная группа поддержки, но, как оказалось позже, не совсем так: и участники, и зрители одновременно. Среди этого снующего муравейника зрителей основательно устроились родители с фото- и видеокамерами в руках, а в первых рядах зала заняли главные наблюдательно-переживательные позиции сэнсэи школьного бардовского мастерства.

О чём же пели ребята? Да о том же, о чём когда-то пели их родители, бабушки и дедушки: мальчишек больше интересовали темы войны, жизненного выбора, дружбы, а девчонок – зонтики, вальсы, колыбельные, любовь и другие женские премудрости, но и тех и других участников объединила тема гор, путешествий, взаимопомощи в походе.

Публика не скупилась на награды: артистов встречали и провожали радостными возгласами и аплодисментами, многие зрители даже подпевали исполнителям, а что творилось за столиком жюри, одному Богу известно. Ребятами были исполнены как популярные песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Ады Якушевой, Юрия Визбора, Александра Городницкого, так и песни собственного сочинения. Очень здорово, что некоторые конкурсанты выходили на сцену вместе со своими руководителями, которые подыгрывали ученикам. Это придавало больше уверенности ребятам, которые впервые вышли на сцену, а наставники испытывали чувство гордости за своих подопечных.

Некоторые песни юных бардов вызывали улыбку зрителей, и даже добрый смех. Так, к примеру, в зале раздался гул удивления, а потом одобрения, когда объявили песню «Пачка сигарет», которую собиралась исполнить Юзеева Алсу из школы №39: мало того, что курить вредно, а тут ещё девчонка петь собралась! Но зато это знаменитая песня хорошо известного Виктора Цоя, почему бы не спеть!

С большим энтузиазмом песню-признание «Карие глаза» исполнили Бегимовы Ильяс и Исмаил из школы №16, чем покорили всю женскую половину зрительного зала. Я же откровенно хохотала, слушая слова: «Твои карие глаза, твои сладкие уста» и так далее. Как позже мне сказала Марина Каримова – бардовская «мама» влюблённых певцов, мальчики на сцене были довольно сдержанны, у костра эта песня в их исполнении звучала более чувственно!

Необычайно трогательным стало выступление Ершовой Надежды, которая вышла на сцену, опираясь на руку своей мамы, и это был самый настоящий звёздный час юной певицы, но важнее всего, конечно же, была победа над собой, над своим недугом. Восхищённые Надиным мужеством зрители провожали её со сцены, громко скандируя «мо-ло-дец!», а это значит, что Надя обязательно разучит новые песни и снова выйдет на сцену, чтобы исполнить их для всё понимающих зрителей.

Самыми юными конкурсантами праздника стали Георгий Каримов и Полина Никитина, они поведали нам историю о детсадовской любви под названием «Прекрасная леди», которую сочинила для них мама Георгия – Марина Каримова. Финал песни был непредсказуем и порадовал всех в зале: Гоша с переполненными чувствами упал перед своей избранницей на колено и протянул ей руку. Второй рукой по рыцарской традиции предполагалось держаться за сердце, но в ней у Георгия, к сожалению для Полины, был микрофон.

А самым неожиданным на конкурсе стало появление на сцене Кима Лина и Ли Хана, которые приехали в Павлодар из Кореи и сейчас учатся в школе-лицее №20. Ребята исполнили удивительную песню о любви к своей Родине. Это было очень талантливо, и благодаря их участию конкурс из областного сразу же перешёл в ранг международного.

Концерт длился более трёх, но терпеливые зрители и члены жюри благодарно выслушали каждого конкурсанта. Все участники и зрители уходили домой довольные, в полной мере соглашаясь со словами шуточной песенки заядлого туриста: «Даже если вам медведь наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха». Победят, конечно же, сильнейшие, но это не значит, что все остальные ребята тут же бросят гитары и перестанут сочинять и петь песни под гитару, нет: бардовская песня тем и хороша, что она доступна всем, и петь её можно в любое время – когда требует твоя душа.

P.S.: Итоги конкурса были объявлены на следующий день на гала-концерте, на котором мне присутствовать, к сожалению, не удалось. Но, говорят, что это был необычайно тёплый концерт, где рядом с мастерами авторской песни выступали и призёры конкурса «Иртышский перезвон-2014». Поздравляю ребят с замечательным дебютом на бардовской сцене Павлодара!

Елена Игнатовская

САЙТУ 2года!!!

- Ноя182014

- Просмотры(2877)

Сайту всего(или уже) два года, а кажется, что он был всегда. Но, если учесть, что компьютер в моей жизни появился тоже два года назад, то получается, что с сайтом я знакома всю свою виртуальную жизнь. Так здорово! Все мы конечно, понимаем, что без Ернара ничего этого бы не было: человек совершенно бескорыстно, без каких-либо условий, не считаясь с личным временем, взялся за это более чем непростое дело... и появился на свет настоящий шедевр компьютерной мысли. Я не преувеличиваю, ведь он уже заслуженно занимает призовые места в различных конкурсах. Сайт открыл границы, дав возможность всему Миру узнать, что есть такое государство - Казахстан, а в нём есть прекрасный город Павлодар, а в Павлодаре есть Дом Дружбы, в котором живёт и активно действует Славянский центр с собственным местом в виртуальном пространстве! Вот это ДА!!! Вот это ГОРДОСТЬ!

С Днём рождения твоего детища, ЕРНАР! Пусть он живёт вечно, передавая эстафету из поколения в поколение!

"Всех цветов палитры..."

- Ноя172014

- Просмотры(5104)

«Цветаевы и живопись» - так называлась очередная встреча в музее А.И. Цветаевой. Подтолкнул к выбору этой темы выход альбома рисунков Анастасии Ивановны Цветаевой, выпущенного к 120-летию писательницы московским Домом-музеем М. Цветаевой и Елабужским Государственным музеем-заповедником (Составители Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, О.А. Трухачёва, 2014).

Отрадно, что в нашем мероприятии участвовали студентки факультета филологии и истории Павлодарского государственного педагогического института со своим преподавателем Галиной Николаевной Старченко. И открыла встречу Гулимхан Абылбаева стихотворением Николая Заболоцкого «Портрет» («Любите живопись, поэты…»).

Студентки пединститута с подарками от Славянского центра.

…Надо ли говорить о том, что воспитанию художественного вкуса Марины и Анастасии Цветаевых служила сама семейная атмосфера, разговоры между родителями, пример отца Ивана Владимировича Цветаева – создателя музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина)… И мать, Мария Александровна Мейн, была не только замечательной пианисткой, но и художницей. В юности она брала уроки живописи у художника, академика Михаила Петровича Клодта, сына знаменитого Петра Клодта. Михаил Клодт – замечательный художник, его картина «Последняя весна» - в коллекции Государственной Третьяковской галереи, а «Чёрная скамья» - в Русском музее. Глядя на его картину «Последняя весна» (молодая умирающая женщина у раскрытого окна в цветущий сад) невольно вспоминаешь судьбу самой Марии Александровны, умершей от туберкулёза в возрасте 38 лет…

Анастасия Ивановна Цветаева вспоминала: «Высокие стены нашей гостиной в Трёхпрудном были увешаны картинами, выполненными нашей матерью. Она разделила нам свои способности: Марине, сестре моей – большое дарование к музыке, мне – СТРАСТЬ к живописи. Увы, она споткнулась о мою биографию, я не сумела её воплотить».

И вот, в год 120-летия писательницы, мы держим в руках альбом с портретами, пейзажами и натюрмортами, выполненными Анастасией Цветаевой в разные годы её жизни. «Страсть» к рисованию всё же прорывалась и находила своё воплощение и в нечеловеческих условиях лагерного барака в 30-е годы, и в сибирской ссылке в 50-е, и позднее – в Коктебеле… Этот альбом был презентован на 7-х Международных Цветаевских чтениях в городе Елабуге в начале сентября этого года, куда ездила и наша павлодарская делегация (Т. Кузина, Т. Корешкова, С. Немолочнова, Е. Игнатовская, О. Григорьева). И вот мы решили провести презентацию этого альбома и для павлодарцев, в нашем музее А.И. Цветаевой. Но тему решили определить шире – «Цветаевы-Трухачёвы и живопись». Ведь вся эта семья была художественно одарена.

Творчеству Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери Марины Цветаевой, в музее посвящалась отдельная встреча. И сегодня все желающие могли ознакомиться с альбомом «Ариадна Эфрон. Рисунок. Акварель. Гравюра» (2003). Сын М. Цветаевой Георгий (Мур) тоже был многогранно талантлив. «Как и Аля, он отлично рисует» - отмечали современники. Весной 1942-го Георгий писал теткам: "… Летом, возможно, поступлю на работу в скульптурную мастерскую Союза художников или куда-нибудь в этом роде». То есть он всерьёз подумывал связать свою жизнь с этим творческим родом деятельности. Мария Белкина пишет в книге «Скрещение судеб» о том, как зимой 1943 года в Ташкенте Мур «рисовал плакаты и карикатуры на огромном беленом заборе за университетом на улице К. Маркса. Это были своего рода Окна ТАСС…». Увы, их судьбы тоже сложились так, что талант не смог реализоваться. Ариадна провела в лагерях, тюрьмах, ссылках 17 лет. Мур погиб на фронте в 19 лет в 1944-ом.

Участники встречи подробно познакомились с работами А.И. Цветаевой, опубликованными в альбоме «Всех цветов палитры…»; узнали, что в бараках сталинских лагерей Анастасия Ивановна рисовала подруг по несчастью, сумела сделать более 200 карандашных портретов – с фотографий и с натуры. В годы репрессий, в тюремном заключении рождались и стихотворные строки. Четыре стихотворения под названием «натюрмортов» прочитали студентки ПГПИ Ажар Каматова, Аида Тулекина, Елена Михайловская, Сания Темерханова.

Есть у нас и уникальный альбом, «предшественник» вышедшего в этом году. Его подготовили друзья и биографы А.И. Цветаевой «Глебы», репродукции в нём чёрно-белые, сделан он вручную, но дорог как начало работы! Этот альбом в музей тоже привезла О.А. Трухачёва в сентябре этого года.

А. Цветаева писала эссе о творчестве художников Олава Морана, Ирины Бржеской. Это настоящие стихотворения в прозе! В этом могли убедиться и гости вечера. Звучали имена Максимилиана Волошина, Сальвадора Дали. Их жизнь и творчество так или иначе были связаны с жизнью А. Цветаевой.

Художественно одарён был и сын А. Цветаевой Андрей Борисович Трухачёв.

В нашем музее хранится фотография картины, на которой Андрей Борисович скопировал «Витязя на распутье» Васнецова (с надписью на обороте самой А. Цветаевой).

Ольга Андреевна Трухачёва передала в музей и рисунок «Танцующего слонёнка», который висел в комнате «бабушки Аси». Гости музея, как и ранее гости семьи Трухачёвых, тоже попытались найти на рисунке «спрятавшуюся» улитку…

А ещё присутствующих ждал сюрприз! Буквально за два дня до мероприятия Ольга Андреевна выслала фотографию вышивки, которую Андрей Трухачёв подарил на 60-летие Максиму Горькому! Эту работу нашёл в музее М. Горького в Москве и сфотографировал В.В. Соловьёв.

У правнучки А. Цветаевой Ольги Мещерской (дочери Маргариты Мещерской) персональная выставка была в музее изобразительных искусств еще в детстве! Сейчас Ольга живёт в Америке. Были показаны несколько её живописных работ (на фотографиях).

О.А. Трухачёва передала нам и рисунки своих детей – Григория и Андрея.

«Мамин портрет» в детстве нарисовал с фотографии Григорий Потерилло:

Эту иконку Андрей Потерилло рисовал для «бабы Аси». Она освятила икону, она стояла у Анастасии Ивановне на рояле, а потом в киоте:

На этом сюрпризы не закончились. Виктор Квитков, приехавший из с. Жетекши, подарил нам свою картину, на которой изобразил домик по улице Карла Маркса в Павлодаре, где в 1957-1959 годах жила семья Трухачёвых-Цветаевых. Теперь картина украсит экспозицию музея!

А в заключение вечера в исполнении Талшын Торебек прозвучало замечательное стихотворение Ирины Дергачёвой, посвящённое Анастасии Ивановне Цветаевой:

Я сегодня – как Вы. На мгновенье – но Вы,

И светлей не бывало – от века.

Я совета в смятенье прошу у листвы

И влюбляюсь в лицо человека.

В острых солнечных бликах смешливо таюсь,

Чтобы вспыхнуть – алмазом в оправе,

А с вершины луча – в бездомовье и грусть,

Но ни вздоха – о неге и славе.

Всем ветрам – до глубин – распахну пальтецо

И впервые – клянусь! – не заплачу,

Если вдруг обернётся героя лицо

Так любимое – мордой собачьей.

Это скучно до слёз – умирать от невзгод,

Краше пасть от любви и участья.

От паденья с высот – одержимей полёт,

Ну, а беды – привычнее счастья.

Не тупите пера! Не копите добра!

Не старейте, весёлые дети!

Будет – Гранд Опера и – прицел топора,

И не то ещё будет на свете.

Коль удар не отвесть, то забава и честь –

Встать и выжить, согреть – и согреться,

Чтоб на радости зов, не сомлев от оков,

Было чем, как пожар, разгореться.

Лит. афиша: презентация книги С. Баязитова

- Ноя162014

- Просмотры(2274)

Дорогие павлодарцы, не пропустите событие!

На презентации выступят поэты Ольга Григорьева и Елена Игнатовская, барды Марина Каримова и Маулен Кожахметов. Приглашаем ценителей художественного слова всех возрастов!

Дуэт или квартет?

- Ноя152014

- Просмотры(2713)

Талант скрипача Степана Мезенцева уже хорошо известен павлодарской публике, но не мне. О нём я несколько раз слышала по телевизору, но только и всего. Увидев афишу с изображением красавца-скрипача, я как истинная женщина навела справки и осталась довольна: родился в Барнауле, живёт в Москве, победитель престижных конкурсов, к тому же холост – надо идти! Так, видимо, решила не только я, потому что зрительный зал был почти что полон.

Скрипка – инструмент серьёзный, поэтому я ждала от музыканта некоторой степенности и вальяжности, но, как выяснилось позже, совершенно зря. Вместо ведущей с хорошо поставленным голосом, на сцену вышел сам себе режиссёр Степан Мезенцев, да не один, а с компаньоном – гитаристом Петром Малановым. Как сказал Степан словами кота Матроскина, представляя своего напарника публике: «Мы, его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли». Но это, конечно же, шутка, встреча двух музыкантов состоялась благодаря нашему земляку, а ныне москвичу, барду Владимиру Мирзе, и этот дуэт на сцене смотрелся очень гармонично: два мальчика-шалопая, то ли музыканты, то ли танцоры, не разберёшь, а иногда и вовсе спортсмены, выполняющие весёлые приседания. Сделала вывод: чтобы так играть на скрипке и гитаре, нужно заниматься спортом и уметь танцевать, без этих талантов даже соваться не стоит.

По характеру репертуара очень легко сделать вывод и о характерах самих музыкантов. Как выяснилось, ребята очень любят смотреть кинофильмы, иногда даже мультфильмы, а в детстве, как и все мальчишки, не отходили от компьютера. Да и вели себя на сцене ребята совершенно по-хулигански. И нет, чтобы поругать проказников, одна сердобольная зрительница наоборот поощряла внучков за баловство, угощая то одного, то другого конфеткой.

А они всё выпрашивали и выпрашивали аплодисменты, даря нам неожиданные импровизации по мотивам известных композиций, где в одну главную мелодию смело вклинивается фраза из другой, вызывая улыбки на лицах зрителей. Как признался Степан, игра в паре с Петром всегда неожиданность для них обоих, потому что неизвестно, чем начнётся и чем закончится композиция. Мне кажется, что когда музыкант достигает высокого профессионального уровня, то исполнение произведения для него – наслаждение, счастье: он не просто играет, он ищет новое звучание, он экспериментирует, он хулиганит – он творит музыку в своё удовольствие и на радость всем!

А если говорить о творчестве в прямом смысле, то талантливые музыканты преуспели и в этом. Каждый из них композитор, и очень неплохой: Пётр – специализируется на вальсах, а Степан – мастер колыбельных, правда для бессонных ночей, когда в пору писать стихи, ну, или музыку, кому что ближе. Можно ещё и рисовать, но я не пробовала, да и с си бемолем у меня проблемы, чего не скажешь о Петре и Степане. Они молодцы, публика была в восторге, музыканты-композиторы – тоже, потому что играть за деньги на корпоративе или юбилее Иосифа Кобзона – это одно, а выйти на сцену перед зрителями, которые пришли только ради тебя – совершенно другое. И хоть ребята играют вместе совсем недавно, чувствуется, что дуэт состоялся. Правда, иногда у меня складывалось впечатление, что на сцене вовсе не дуэт, а квартет: скрипка, гитара, Степан и Пётр – слаженная команда, где яркая личность каждого в отдельности сливается в великолепную гармонию. Но чаще всё-таки дуэт: только скрипка и только гитара, где музыкантов уже и вовсе нет – они одно целое со своей любимицей – женщиной-скрипкой и женщиной-гитарой, сплошное «Либертанго» Астора Пьяццоллы.

Елена Игнатовская

На сайте замечательный банк рефератов

- Ноя102014

- Просмотры(2871)

Порой, чтоб сдать сессию, приходится прибегать к хитростям. Внушительный банк дипломных и контрольных работ поможет решить проблемы.

Любой скажет, что лучшие годы - студенческие. Однако, ирония упирается в то, что именно этот же период выступает наиболее ярким и динамичным, касательно частоты событий, никак не связанных с институтом. Говоря простым языком, мы инициативны, подвластны любовным влечениям, хотим общаться, отдыхать, не думая об учебе. Естественно, контрольные работы, как по-большому счету и рефераты, остаются беспристрастны к порывам души, их необходимо выполнять, в противном случае есть все шансы быть отчисленным из ВУЗа.

Я всегда стремился объединить планы, стараясь выделять на занятия как можно меньше времени, но сохраняя эффективность. Отдавая себя отчет, что всех дипломных и контрольных работ не осилю, я подстраховался поддержкой одного сайта, имеющего внушительный банк дипломных работ, а так же не мене внушительный банк рефератов. Первое что бросилось в глаза - на сайте замечательный банк рефератов, к тому же бригада профессионалов, готовых помочь с написанием работы на любую тематику. Быстренько поизучав базу работ, я решился на заказ. Огромный банк работ лишь говорил о том, что я сотрудничаю со специалистами, оказывающими услуги студентам. Алгоритм оказался простым и очевидным даже неискушенному пользователю: высылаешь задание, получаешь оценку стоимости, отправляешь предоплату, ожидаешь работу, платишь оставшуюся сумму.

Я уже отмечал, что оформление заказа не отняло лишнего времени, к тому же стоимость работ меня не могла не радовать. Не буду называть точную стоимость, отмечу только, что местные исполнители просили на 20 процентов больше. Зачем мне переплачивать, если можно найти курсовую работу, или реферат на сайте, получив на почту файл с готовой работой. Первое сотрудничество выявилось многообещающим. От своего руководителя я услышал даже несколько позитивных отзывов относительно высококачественного реферата. Одухотворенный своим успехом, я не прекратил сотрудничать с банком работ Наш Кабинет. В 70% случаев банк рефератов и курсовых работ давал возможность находить заданную тему, это существенно уменьшало сроки получения работы, иначе следовало отправлять задание, правда это тоже не было трудностью.

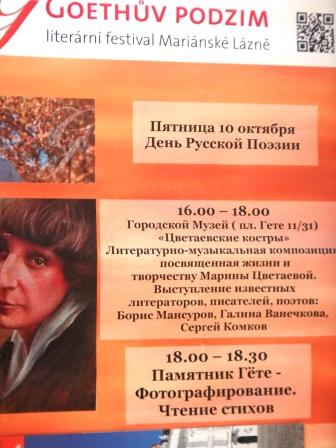

Цветаевский костёр в Чехии

- Ноя102014

- Просмотры(3151)

Из Чехии – Борис Мансуров:

Дорогие друзья Цветаевского мира!

Имею честь сообщить о прошедшем 10 октября 2014 г. Первом Цветаевском костре в Мариенбаде (чешские Марианские Лазни).

Костер загорелся в Гетевском центре - в Доме (теперь - Музее), где жил Гете в Мариенбаде!

В эту осеннюю пору собралось много поклонников поэта Марины Цветаевой. Зазвучали стихи Марины "Красною кистью рябина зажглась.."

и загорелись пять больших свечей (по числу континентов, где горят Цветаевские костры).

В Мариенбаде их зажгли Галина Ванечкова - главный цветаевовед Чехии (живет в Праге уже 60 лет), - и Алексей Садовский - первый директор Музея Пушкина в Москве, что на Пречистенке (живет в Мариенбаде более 20 лет)!

В Мариенбаде их зажгли Галина Ванечкова - главный цветаевовед Чехии (живет в Праге уже 60 лет), - и Алексей Садовский - первый директор Музея Пушкина в Москве, что на Пречистенке (живет в Мариенбаде более 20 лет)!

Стихотворение "Красною кистью..." ярко прочитала Антонина Кошелева, ранее работавшая диктором на ТВ в городе Ровно (Тоня уже более 15 лет живет в Чехии.)

Ведущий костра (Б.Мансуров) напомнил участникам костра

о письме Марины Цветаевой из Парижа к Анне Тесковой: "Смотрю на Ваш Мариенбад и вижу - Гетевский. Если есть вид мариенбадского дома, где жил Гете - пришлите! Хотелось бы также хороший его, старый портрет...

В Мариенбаде, увы, не была никогда. Дед и мама (девочкой) - постоянно".

10 октября 2014 года Марина Цветаева ПРИШЛА к Гете в МАРИЕНБАД!

В фойе Музея Гете разместилась фотовыставка "Прага Марины Цветаевой",

которую привезла на Костер Галина Ванечкова. Уникальные фотографии любимых Мариной необычных уголков Праги снабжены цитатами из писем и дневников Цветаевой. Надписи к фотоработам сделаны на русском, чешском и немецком языках.

Ведущий зачитывает приветствия, поступившие в адрес

Первого Цветаевского костра в Мариенбаде:

- от внучатой племянницы Марины Цветаевой - Ольги Трухачевой.

- от организатора первого школьного Музея Марины Цветаевой в Москве -

Антонины Марьиной (этот Музей и ныне остается единственным в мире

школьным музеем Марины Цветаевой).

- от организатора первого Музея Анастасии Цветаевой в г. Павлодаре -

Ольги Григорьевой, Лауреата поэтической премии им. Марины Цветаевой.

Прозвучало и стихотворение Оли о Цветаевских кострах.

Б. Мансуров говорит об истории зарождения Цветаевских костров в Тарусе, главными инициаторов которых стали тарусянка Надежда Загайнова (погибла в 1992 г.), москвич Александр Ханаков и тарусянка Надежда Шиянова.

Участникам Костра демонстрируется 20-минутный документальный фильм

о Цветаевском костре в Тарусе, проходящий на поляне "хлыстовок",

снятый выпускницей ВГИКа - Анной Соколовой.

Ведущий читает автобиографию Цветаевой, которая была написана Мариной Ивановной в Голицыне весной 1940 г. Дополняет ее биографию рассказ о последнем трагическом годе жизни Марины в советской России и ее гибели

в забытой тогда Богом Елабуге.

Тоня Кошелева читает стихи Марины начального, тарусского периода ее творчества:

- "Ясное утро не жарко,

Лугом бежишь налегке...", - "Лесное царство (Асе)" - к 120-летию Анастасии Цветаевой. Прозвучало стихотворение Марины памяти мамы, скончавшейся в Тарусе в 1906 году. Ведущий ведет рассказ о самом солнечном, Киммерийском периоде жизни и поэтического расцвета Марины Цветаевой.

Звучат стихи: "Над Феодосией угас...", "Моим стихам, написанным так рано...", "Бабушке", "Пушкин, ты знал бы..."

Знаменитую песню на стихи Марины Цветаевой "Под лаской плюшевого пледа..." исполнила Наталья Лотина - одна из главных организаторов

Цветаевского костра в Мариенбаде.

Далее слово предоставлено было Галине Борисовне Ванечковой.

Она говорила о своей первой встрече со стихами Марины Цветаевой,

произошедшей в Праге более 50 лет тому назад, которая захватила и изменила всю ее жизнь. Рассказала о поездке в Париж в 60-х годах для встречи с героем Цветаевских "Поэмы горы" и "Поэмы конца" - Константином Родзевичем. Поведала участникам Костра о своих беседах по телефону с Ариадной Эфрон. Многолетние поиски и изучение Ванечковой Цветаевских памятных мест в Праге и Вшенорах привели к созданию и выходу в свет ее подробнейшего "Путеводителя по Цветаевской Праге". Галина Борисовна прочитала несколько из ее любимых стихов Марины Цветаевой. Собравшиеся в зале Музея Гете услышали стихи Цветаевой в переводе на чешский язык, которые исполнила (в записи) ученица Ванечковой известная чешская актриса пани Кофранкова. В заключение выступления Галина Борисовна прочитала свое эссе о роли Гете в творчестве Марины Цветаевой. Галина Борисовна обратилась к поклонникам поэта Марины Цветаевой всех стран с просьбой не ослаблять усилий для Возрождения жизни и работы Центра Марины Цветаевой в Праге!

Завершающим аккордом Мариенбадского костра стал удивительный видеоролик из Усень-Ивановского (всего на 2 минуты) о Музее, кострах и праздниках в честь поэта Марины Цветаевой в далекой Башкирии (автор - директор Усеньского Музея Марины Цветаевой - Ольга Саттарова).

В финале Костра прозвучало знаменитое стихотворение Марины Ивановны

«ТОСКА ПО РОДИНЕ», которое прочитала Наталья Лотина.

Большую помощь в организации Первого Цветаевского Костра

в Мариенбаде оказали:

- Директор Дома-музея Гете госп. Барош.

- Руководитель "Русского дома" в Марианских Лазнях писатель Сергей Комков.

- Поэт, фото и видеоинженер - Виктор Марчук.

- Дизайнер Елена Косицына, изготовившая в Москве для мариенбадского костра большое панно на шелке с портретами Марины Цветаевой.

Рядом с горящими свечами Костра возвышались:

- Портрет Марины Цветаевой из киммерийского периода ее жизни

(портрет создал худ. Руслан Крупышев на основе фотографии молодой

Марины, сделанной в Феодосии 100 лет тому назад, в 1914 г.)

- Фото памятника Гете в Мариенбаде и с сидящим рядом с Гете в 21-м веке

его, несомненно, потомком! (Это удивительное фото сделал Виктор Марчук).

Марина Цветаева провозглашала: "А я - до всякого столетья!"

Дом-музей Гете (белое здание слева на фото) и

памятник Гете.

Сказка по-ТаньВаньски

- Ноя92014

- Просмотры(3090)

Передача «В гостях у сказки», бившая в советские времена все рейтинги семейного просмотра, возродилась в новом формате. Чтобы стать её участником, нет необходимости по старинке устраиваться возле телевизора, а нужно всего лишь заглянуть в кабинет 303 Славянского центра, узнать дату и время съёмок, а потом, естественно, прийти вовремя, чтобы не пропустить ни единого слова. Никакого предварительного кастинга, принимаются все желающие. В эфире интерактивного шоу – главная сказочница и героиня былин нашего времени Кузина Татьяна Ивановна, историк, путешественница и, к счастью для всех участников передачи, замечательный рассказчик. Не секрет, что большая миссия доброй феи частенько заносит павлодарскую лягушку-путешественницу в разные уголки земного шара, позволяя ей подивиться красотам да чудесам заморским, отведать чужестранных яств, познакомиться с богатырями славными да девицами красными то городов российских, то поселений монгольских, а то и вовсе хуторков тридевятого царства тридесятого государства неведомого. И нам, не имеющим возможности отправиться в какую-нибудь там Тмутаракань заиртышскую, конечно же, в охотку послушать рассказы длинные, посмотреть картины чудные да полюбоваться на сувениры диковинные.

И вот оно, свершилось! Первая встреча на шоу «В гостях у сказки возвращается» состоялась сегодня, 9 ноября 2014 года, тема передачи «Сказочная поездка в Тайвань». А повод совсем нешуточный – участие в Международном форуме по сохранению нематериальных ценностей по линии ЮНЕСКО.

Не могу сказать, что зрительный зал был полон, но съёмки проводились с первого дубля, без помарок. Главная актриса, вернее, ведущая, играла замечательно: в лицах изображала все эмоции, посещавшие членов делегации, особенно ей удались имитация китайского наречия Тайваня, описание кулинарных шедевров местных поваров, а также пантомима с напёрстками на чайной церемонии. Зрители восторженно реагировали на рассказ и просили ещё хлеба и зрелищ. Хотя насчёт хлеба я это зря, вся поездка была ориентирована в основном на зрелища, а хлеб был за кулисами, в перерывах между сном и путешествием по гостеприимным домам тайваньских магнатов. И, как оказалось, таких там немало, впрочем, таких, как мы, тоже!

Два часа пролетели незаметно. Из рассказа Татьяны Ивановны слушатели узнали, что маленький остров Тайвань, который даже на карте трудно разглядеть, это практически та же Ассамблея народов Казахстана, потому что проживают на нём люди 14 национальностей. Главный язык тайванцев – китайский, хотя сам Тайвань считает себя независимым от Китая и Гонконга.

Жители Тайваня – очень спортивный народ, передвигаются исключительно на мопедах или маленьких машинках, все – от мала до велика, что создаёт видимость эдакого муравейника. Но при этом, на дороге всё очень слаженно, дружно, правила дорожного движения не нарушаются. За всем этим Татьяне Ивановне было интересно наблюдать с места штурмана двухэтажного автобуса, который был выделен участниками российско-казахстанской делегации одной из богатейших женщин острова, профессором Куа-нин, под крылом у которой гостям предстояло находиться две недели. Но, как призналась Татьяна Ивановна, насколько интересно, настолько и страшно, потому что горные дороги Тайваня славятся крутыми виражами. Вот почему любимые казахстанские степи ей регулярно снились по ночам.

Под большим впечатлением осталась путешественница от посещения буддийского мужского монастыря, экскурсию по которому гостям провела, как ни странно, монашка. А Будда – это не древний бог, а обычный человек, который живёт по соседству, ему 82 года. Он-то и построил этот чудо-монастырь, который больше похож на торговый центр с огромным концертным залом в наличии – для развлечений молодёжи. Вот так-то, настоящая сказка, тут ни словом сказать, ни пером описать! Но сказочнее всего, конечно же, показалась Татьяне Ивановне забота тайваньцев о своих детях, организация их досуга. Тут рассказчица была особо красноречива, не скупясь на похвалу, но в то же время сетуя, что наши дети не имеют такой возможности.

Жаль, что время передачи было ограничено, и на пороге студии вскоре столпились участники другого ток-шоу под названием «Молодёжный штурм». Случайно или нет, решайте сами, но вести его предстояло специалисту по творчеству Достоевского и Булгакова и успешно прошедшему стажировку на Тайване главному чайханщику Славянского центра – всё той же незаменимой Татьяне Ивановне. Мудрые любители сказок и былин уступили дорогу молодым любителям классической литературы, но было решено провести ещё одно (а, может, и не одно!) расширенное заседание в прямом эфире с просмотром фотографий и видеофактов. Кому интересно, присоединяйтесь!

Елена Игнатовская

Осенний бал:)

- Ноя92014

- Просмотры(3913)

Осенний бал...Что может быть более романтичным. Волшебная осенняя пора - очей очарование. Наверное, все обожают это время года, когда все наливается яркими красками, когда на каждом шагу багрянец и золото.

8 ноября и у нас прошел долгожданный Осенний бал. Ребята долго к нему готовились, спорили, хотели быть неожиданными… По-моему это у них получилось.

За неделю до праздника всем центрам было дано задание: выбрать 2 участников (девочку и мальчика) для конкурса Мистер и Миссис осень.

Коли поступило приглашение на бал, значит нужно уметь танцевать вальс. И начались кропотливые репетиции по разучиванию этого красивого, классического бального танца.Но мы не стали придерживаться уже немного поднадоевшего танца и решили разбавить номер современными танцами, хип-хопом и акробатическими трюками)

Для выявления взаимовыручки, смекалки, находчивости ведущие предложили им пройти ряд испытаний, как парных, так и индивидуальных: станцевать танцы разных народов под музыку, конкурс пантомим связанных с праздником Осени. В завершении конкурса Короли и Королевы закружились в вальсе, демонстрируя все свои танцевальные таланты. Жюри долго не могло решить, кто же достоин титула Короля и Королевы. В итоге все таки наши ребята получили это звание) Валерия Стоцкая и Александр Серебренников. Поздравляем!!

Все закончилась зажигательной дискотекой и веселыми конкурсами)

НАМ - 57!

- Ноя72014

- Просмотры(3085)

Пятого ноября, в среду, мы собрались на очередную репетицию, но настроение было не рядовое - приподнятое. И для этого была более чем серьёзная причина - День рождения нашего хора! Нам уже 57! Много это, или мало? Это как посмотреть... С одной стороны - много, потому что редко какой коллектив "доживает" до таких лет, а с другой... Да разве это возраст, если мы нисколько не изменились (если в зеркало не глядеть)???!!! Недавно прочитала в Интернете: "Года идут, а дурь всё та же". Это точно про нас, только в хорошем смысле слова: - мы всё так же голосисты и умеем веселиться, устраивая себе и людям праздники, всё так же бежим в любую непогоду на репетиции, как будто без нас сразу остановится жизнь, и радуемся, как дети, у которых впереди целая вечность! Когда мы вместе, мы забываем про все неурядицы...

Вот и в этот день, отработав необходимый материал, мы устроили по случаю Дня рождения чаепитие с шампанским...Сколько было спето песен, частушек, почти все рассказали, как они попали в этот хор. Вспоминали Александра Ивановича Шиллера, интереснейшего человека и руководителя. Это же надо было так вдохновить в своё время людей, что они поют и радуются этому уже 57 лет! Да ещё у нас в Павлодаре, без особой поддержки, в старых, сшитых больше тридцати лет назад, костюмах. А ведь мы единственные, кто своими песнями прославляет родное прииртышье, необъятные степные просторы, наш Иртыш...Неужели сегодня более актуальны песенки - однодневки?! Да и хоровое, слаженное, многоголосное пение можно ли сравнить с каким-то ещё?! ...

Но мы не брюзжим, не жалуемся, а рады тому, что есть класс для репетиций, за что бесконечно благодарны Татьяне Ивановне Кузиной, которая делает всё, чтобы хор существовал и действовал.

И мы БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДЕМ ещё долгое время!

А это весь наш хор в фойе концертного зала Дома Дружбы (трое мужчин выбыли, но трое прибыли, так что численно ничего не изменилось). В женской группе тоже произошли некоторые изменения, но основной состав сохранился.

Фотография октября 2012-го года

Письма Пастернака в Павлодар

- Ноя62014

- Просмотры(4479)

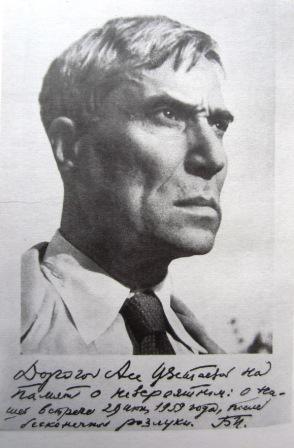

«Асе Цветаевой на память о невероятном…»

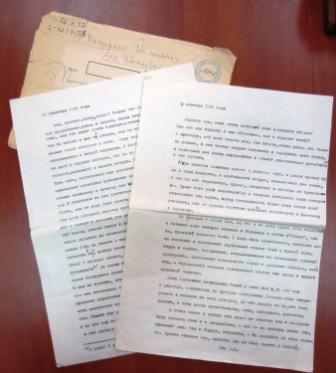

В павлодарский музей своей бабушки, писательницы-мемуаристки Анастасии Ивановны Цветаевой, который работает при Славянском культурном центре, её младшая внучка Ольга Трухачёва привезла недавно из Москвы немало интересных экспонатов. Среди них – письма поэта Бориса Пастернака, которые Анастасия Ивановна получала именно в Павлодаре, в 1957 и 1958 годах. Это два машинописных листка из личного архива писательницы, с пометками, сделанными рукой А.И. Цветаевой. На конверте, в котором они хранились (и который тоже передан в музей) также надписи адресата пастернаковских писем.

Анастасия Ивановна так рассказывала о начале работы над главной книгой своей жизни «Воспоминания»: «…Я начала писать в первую же весну 1957 года, поселясь у сына в городе Павлодаре, сев у окошка в палисадник хозяйки <…>. Я начала мой первый том «Воспоминаний» с первых воспоминаний детства, всё сначала точно в первый раз <…>. Я писала и отсылала начатое – в копиях – Пастернаку, и он ответил мне удивительным письмом».

Вот строки из этого «удивительного письма»: «22 сентября 1958 г. Ася, душечка, браво, браво! Только что получил и только что прочёл продолжение, читал и плакал! Каким языком сердца всё это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы…

…Ваш слог обладает властью претворения, - я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обречённый выход, заново живут и заново уходят, нет слёз, достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец. Какие драгоценные пропавшие клады.

…Пишите так дальше, это поразительные воспоминания. Позор, что я до сих пор не нашёл возможности перевести Вам немного денег, но я ещё заглажу этот стыд…».

Впервые это письмо Б. Пастернака было опубликовано в газете «Досье. Век Пастернака» (приложение к «Литературной газете», февраль, 1990 г.). Автограф хранится в РГАЛИ.

А вот строки из ещё одного письма, адресованного в Павлодар, от 26 октября 1957 года. В нём Пастернак пишет о ситуации с романом «Доктор Живаго», который вышел в свет в Италии в 1957 году в издательстве Фельтринелли, и за который в 1958 году поэт получит Нобелевскую премию:

«…Меня слишком полюбили где-то в далёком мире, и роман проник туда и стал известен, в особенности вторая, неизвестная вам книга, и это на мне отзывается, сурово, неприятно и никогда не предвидимо. Кроме того ведь наметившийся в течение истекшего года поворот становится всё круче, набор готовившейся более года книги моей рассыпан, эта же судьба постигла или может постигнуть и Цветаеву и Ахматову…».

...Познакомила Бориса Пастернака со своей младшей сестрой Анастасией Марина Ивановна Цветаева. Вначале знакомство было заочным. В своей книге «Воспоминания» (кстати, выдержавшей уже 8 изданий!) А.И. Цветаева в главе «Молодость» описывает встречу с сестрой после возвращения из Крыма в Москву в 1921 году: «…Поздний летний вечер; на Поварской пахло цветущими липами, душистая мгла была весома. Мы шли, прорезая её собой.

- Замечательный поэт Мандельштам, - сказала Марина, - и ещё есть один, я его всего раз видела и слышала, как он читает. Пастернак. Ни на кого не похож. Благороден! И ОЧЕНЬ талантлив. Запомни: Борис Пастернак.

- Запомню!... – сказала я…».

Через год Марина Ивановна уехала к мужу, за границу. В 1923 году семья жила в Чехии. А в Берлине в феврале вышла её книга стихов «Ремесло». В это же время в Берлине был Борис Пастернак с женой, и М. Цветаева попросила его отвезти свою новую книгу в Москву – сестре Анастасии и поэту Павлу Антокольскому. Так в 1923 году произошло личное знакомство Анастасии Цветаевой и Бориса Пастернака, перешедшее в дружбу и длившееся почти сорок лет…

В 1924 году Анастасия Ивановна работала в библиотеке Музея изящных искусств (сейчас ГМИИ им. Пушкина), основанного ее отцом, Иваном Владимировичем Цветаевым. В гостях у младшей Цветаевой в Мерзляковском переулке бывает Б.Л. Пастернак. Этот факт исследователи установили по его письму от 23 июня 1924 года к жене Евгении Владимировне. В нём поэт сообщает: «У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия… Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет…».

Продолжается общение и в следующем году, ведутся «беседы о смысле жизни», младшая Цветаева рассказывает замысел своего романа «Музей». Пастернак «слушал с напряжённым вниманием, хвалил…». К сожалению, рукопись этого романа, как и многих других произведений писательницы, будет утрачена при аресте 1937 года.

В 1927 году А.И. Цветаева ездила к Горькому в Сорренто. Эта встреча подробно описана в «Воспоминаниях» в отдельной главе «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной». 11 октября в Москве на вокзале ее встречал Борис Пастернак. Цветаева передала ему неодобрительный отзыв А. М. Горького о его поэме «Лейтенант Шмидт». Из этого впоследствии развилось недоразумение, прервавшее отношения Пастернака и Горького. Но надо сказать, что отрицательный отзыв об этой поэме Горький позже высказывал и другим лицам…

Через два года Пастернак посвящает свою поэму «Высокая болезнь» Анастасии Цветаевой. В книге «Поверх барьеров» (М.-Л., ГИЗ, 1929) полный текст поэмы был опубликован впервые. В последующих изданиях посвящение уже не печатается…

У Анастасии Цветаевой тоже есть посвящения Борису Леонидовичу. В 1938 году, в тюрьме, она пишет стихотворение «Ёлка», посвященное ею позже Пастернаку, которому это стихотворение понравилось. Но до этого ареста (в 1937-ом) был ещё один, в апреле 1933 года. Пастернак тогда обратился к жене Горького – Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей организацию «Помполит» (Помощь политическим заключённым). Видимо, Пешкова привлекла к решению вопроса и Алексея Максимовича. Через 64 дня А. Цветаеву освободили. Но при втором аресте следователь сразу сказал, мол, теперь Горького нет, получишь по полной… И Анастасия Ивановна пробыла в лагерях ровно 10 лет.

С 1945 года, по словам А. Цветаевой, как только это было разрешено, возобновилась переписка с Пастернаком и его женой Зинаидой Николаевной. «Я написала ему, что чувствую, что никогда уже писать не буду, - вспоминала Анастасия Ивановна. – Вот на это, отозвавшись без промедления, он ответил мне письмом утешения – о том, что такое, по его опыту, процесс творчества… Это письмо очень помогло мне тогда. Пастернак мне писал, что чувство, меня на годы обнявшее, он испытывает каждый раз, когда, что-то закончив, перестаёт писать. Сомнение в своих возможностях, ощущение, что талант смолк, органично писателю. Но что я буду писать, у него нет в том сомнения…».

По свидетельству Лизы Симуни (той девочки, которой она преподавала английский на Дальнем Востоке), Анастасия Ивановна достаточно часто получала письма и бандероли от Пастернака, Эренбурга с их произведениями.