Блоги

А. Цветаева в Вологде

- Янв62014

- Просмотры(4612)

В день празднования дня рождения павлодарского музея А.И. Цветаевой к нам пришёл ещё один подарок – статья цветаеведа, педагога Елены Титовой из города Вологды. Предлагаем её вниманию читателей сайта с небольшими сокращениями.

Титова Е.В. (Вологда)

Вологодские штрихи в судьбах М.И. Цветаевой, А.И. Цветаевой и А.С.Эфрон: факты, гипотезы, перспективы архивных поисков.

Данная статья представляет собой первую попытку системного изложения известных на сегодняшний день фактов, позволяющих увидеть не всегда отчётливую, местами пунктирную, но все-таки связь поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), а также её близких: сестры, писательницы и мемуаристки, Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993) и дочери Ариадны Сергеевны Эфрон (1912–1975) – с Вологодским краем.

………………………………………………………………….

…После своего первого освобождения из лагеря на Дальнем Востоке в 1947 г. Анастасия Ивановна Цветаева, узнав, где находится её сын, приехала в рабочий поселок Печаткино, а осенью того же года там, как указывает Ст. Айдинян, оказалась и Ариадна Сергеевна Эфрон, которая привезла «машинопись прозаических и поэтических произведений М.И. Цветаевой, написанных в эмиграции».[1] Тот факт, что сын А.И. Цветаевой Андрей Борисович Трухачёв (1912–1993) проживал в Печаткино, объясняется в первую очередь его специальностью: до своего ареста в 1937г. (его с матерью арестовали в один и тот же день, 2-го сентября, в Тарусе) он успел получить диплом инженера-архитектора. В 1942 г. А.Б. Трухачёв был призван в армию и работал инженером-диспетчером, проектировщиком в Архангельском окружном военстрое, а в Печаткино его назначили начальником участка на строительстве заводских площадок.

Благодаря копиям документов, присланным О.А. Трухачёвой,[2] а также её пояснениям, известно, что А.Б. Трухачёв находился в Печаткино с лета 1943 г. и до 1949 г., до перевода на Урал. А.И. Цветаева не только познакомилась с его женой, но и стала бабушкой, поскольку 29-го октября 1947 г. у неё родилась первая внучка Рита.[3] Жена А.Б. Трухачева – Нина Андреевна Зеленина (девичья фамилия Шарыпова) по рождению вологжанка[4]. Её брак с А.Б Трухачёвым был заключён 14 октября 1947 г.в городе Соколе Вологодской области; бывали они вместе с мужем и в Вологде (см. фото). Сын Нины Андреевны от первого брака Геннадий Васильевич Зеленин сегодня проживает в Павлодаре. Данные подробности могут показаться лишними и незначительными лишь на первый взгляд. Дело в том, что А.С. Эфрон своё намерение ехать после освобождения к тёте и двоюродному брату связывала с надеждой на трудоустройство в Печаткино или в Вологде. Название города она упоминает в письме Б. Пастернаку: ей хочется «прибиться к месту, и чтобы никто не трогал».[5] Но письмо датировано 26 августа 1948 г., а, согласно цитируемому выше «Хронологическому обзору жизни и творчества А. И. Цветаевой» Ст. Айдиняна, А.С. Эфрон вместе с частью архива М. Цветаевой оказалась в Печаткино уже осенью 1947 г. и 5 декабря того же года была записана в крёстные своей двоюродной племянницы Маргариты. Эти противоречия легко можно разрешить, если появится возможность познакомиться с письмами А.С. Эфрон и А.И. Цветаевой, написанными в период их пребывания в Печаткино, а также полученными ими там. Но ни в одной из публикаций их письма или письма к ним пока не представлены. По данным О.А. Трухачёвой, адресаты-корреспонденты А.И. Цветаевой на тот период – Зоя Михайловна Цветкова (подруга А.И Цветаевой) и Валерия Ивановна Цветаева (сводная сестра). Вряд ли они были единственными людьми, с которыми переписывалась Анастасия Ивановна, и вряд Ариадна Сергеевна, будучи в Печаткино, никому не написала хотя бы о рождении своей двоюродной племянницы и никому не сообщила свой новый адрес. На наш взгляд, главное объяснение эпистолярного пробела: арест А.И. Цветаевой Вологодским НКВД 17 марта 1949 г. Месяцем раньше в Рязани была арестована А.С. Эфрон. При аресте, разумеется, изымались документы, бумаги.

В связи с новым трагическим поворотом в судьбе А.И Цветаевой, предположить можно два варианта: письма и копии цветаевских произведений либо были уничтожены органами, производящими арест; либо эти документы до сих пор находятся в специальном архиве на территории Вологодской области. Есть также другие факты и предположения, которые необходимо учесть при проведении поисков.

1. Перед своим первым освобождением А.И. Цветаева в одном из писем сыну заявляет о том, что ее «тянет в родные места, севернее» и тут же добавляет: «Есть адрес в Вологде, где непременно буду, адрес одной адвентистки, звавшей к себе: Б. Кирилловская, 17».[6] Была ли она по этому адресу и у кого, пока не выяснено.

2. В Вологде А.И. Цветаева, по всей видимости, за несколько месяцев до нового ареста, проходила лечение в глазной больнице. Воспоминание об этом есть в книге «Моя Сибирь», где автор, оговаривая обстановку в новосибирской лечебнице, замечает: «Начиная с палат все было другое, чем в вологодской областной глазной больнице под начальством Евгении Васильевны Александрович, очень умной и очень доброй женщины, изумительного администратора: там был уют и ласковость – персонал был подобран, палаты небольшие, покойные».[7] Та, о ком с такой теплотой вспоминает А.И Цветаева, не успела прочитать этих строк: она ушла из жизни раньше издания этой книги. Имя врача-окулиста, для которой, судя по отзывам лично знавших её людей, не важна была репутация того, кто нуждался в лечении, вошло в Вологодскую энциклопедию.[8] В той части личного архива[9], которая находится в Вологде, удалось обнаружить экземпляр журнала «Литературная Грузия» за 1968г. (№3) с дарственной надписью, сделанной рукой А.И.Цветаевой (см. фото). Характер записи и дата свидетельствуют о возможных личных контактах двух этих людей в 1950-1960-е годы. Вот почему дальнейшие поиски характеристик вологодского периода жизни А.И. Цветаевой или документов, имеющих отношение к М.И Цветаевой, могут быть связаны с изучением той части материалов, которыми располагают минские родственники и знакомые Е.В. Александрович.

3. Ещё в середине 1930-х годов, находясь в Москве, А.И. Цветаева общалась с Леонидом Фёдоровичем Шевелёвым[10], принадлежавшим к тайному обществу мистиков-розенкрейцеров. Л.Ф. Шевелёв работал железнодорожным техником под Вологдой, погиб в 1936 г. при трагических обстоятельствах, его памяти А.И. Цветаева посвятила три произведения: поэму «Ушедшему другу» (1936г.), стихотворение «Другу» (1940г.) и новеллу в прозе «Родные сени» (1956г.). Её особое расположение к северным краям, к вологодской земле могло быть поддержано не только воспоминанием о погибшем друге, но и общением с его вологодскими родными, сведения о которых ещё предстоит найти.

Белых пятен в пересечениях судеб Цветаевых с Вологодским краем очень много. Известно, например, о нескольких копиях, сделанных А.И. Цветаевой с фотографий сестры Марины, о гибели которой она узнала за четыре года до приезда к семье сына. Где находятся эти копии, если они уцелели? И не начала ли А.И. Цветаева уже в Печаткино вести мемуарные записи? Запомнил ли её кто-то из местных жителей? Ведь в отличие от А.С. Эфрон, она пробыла под Соколом почти два года.

Думается, что не только архивные разыскания, но и воспоминания, свидетельства огромного количества людей в России и за рубежом помогут ответить на многие вопросы и обнаружить новые, не только вологодские, штрихи в судьбах Марины Ивановны и Анастасии Ивановны Цветаевых, Ариадны Сергеевны Эфрон, Андрея Борисовича и Нины Андреевны Трухачёвых. В этом случае комментарий актуальных историко-литературных фактов будет усилен точностью биографических обстоятельств и позволит ещё яснее увидеть в судьбах этих людей великую и трагическую судьбу XX века.

1] Айдинян Ст. Хроникальный обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой. – М., 2010. С.89.

[2] Автор статьи выражает огромную благодарность Ольге Андреевне Трухачёвой, приславшей ксерокопии важных документов, которые позволяют уточнить обстоятельства пребывания А.И. Цветаевой и её родных на вологодской земле, а также определить направления дальнейших архивных поисков.

[3] В настоящее время Маргарита Андреевна Трухачева-Мещерская проживает в США.

[4] Точное место рождения Н.А. Зелениной-Трухачёвой – деревня Чёрная Усть-Алексеевского района (ныне Сокольского) Вологодской области.

[5] Эфрон А.С. История жизни, история души: В 3 т. Т 1. Письма 1937-1955/ Сост., подг. текста, подг. ил., примеч. Р.Б. Вальбе. – М., 2008. С.154.

[6] Марина Цветаева в письмах сестры и дочери. Вст. слово и публикация Р.Б. Вальбе.[Электронный ресурс]. URL: http://www.luchmir.cjm/Iskusstvo/lastochkino3/htm (дата обращения 16.02.2012). Дом, в который хотела попасть А.И Цветаева, в Вологде не сохранился, улица Большая Кирилловская сегодня – улица Ленина.

[7] Цветаева А.И. Моя Сибирь. – М., 1989. С.123.

[8] Вологодская энциклопедия. – Вологда, 2006. С.31.

[9] Фонд содержит 292 единицы хранения, 1918-1972г.г. В 1970-е годы Е.В. Александрович уехала в Минск.

[10] Дата рождения Л.Ф. Шевелёва (1912г.) и характеристики его личности , указанные в комментариях Ст. Айдиняна к изданию: Цветаева Анастасия, Мой единственный сборник (Елабуга, 2009), нуждаются в уточнениях и дополнениях. Если опираться на факты, представленные в новелле «Родные сени», годом рождения Л.Ф. Шевелёва следует считать 1903-й или 1902-й.

Об авторе: Елена Витальевна Титова - кандидат филологических наук (кандидатская диссертация "Жанровая типология поэм М.И. Цветаевой", 1997 - есть в Интернете), доцент кафедры литературы Вологодского государственного педагогического университета; автор ряда исследований, связанных с творчеством М.И. Цветаевой, М.Ю. Лермонтова, теорией литературы и современной поэзией; участник научных конференций в Москве (Дом-музей М.И. Цветаевой), Череповце, Иваново, Великом Новгороде.

Год музею А. Цветаевой!

- Янв52014

- Просмотры(5501)

Те, кто участвует в цветаевских мероприятиях, давно заметили, что зачастую они сопровождаются различными природными явлениями – то вспыхнет на небе радуга в момент открытия памятника М. Цветаевой в Тарусе; то в Елабуге на конференции вдруг появится «бабочка-душа»; то в той же Тарусе на 28-ом Цветаевском костре нарисуется на небе великолепное Пушкинское перо…

Поэтому, выглянув в окно утром 4-го января, в день именин Анастасии Ивановны Цветаевой, я, в общем-то, мало удивилась, увидев над Иртышом солнечную радугу – редкое природное явление «паргелий» (радужное пятно на уровне солнца, один из видов «гало»). Это просто Анастасия Ивановна предупреждала – сильный мороз, одевайтесь потеплее! Действительно, на улице было минус 28, и поэтому организаторы празднования дня рождения музея А.И. Цветаевой всё-таки переживали, соберётся ли народ… Но опасения оказались напрасными, многие павлодарцы пришли разделить нашу радость – исполнился год музею!

Мероприятие прошло в большом зале Дома дружбы, где в 210 офисе и работает музей. Но хорошо, что праздновать решили в зале, в помещение музея столько гостей не поместилось бы!

Ведущая встречи Татьяна Сергеевна Корешкова выразила благодарность руководителю Славянского культурного центра Татьяне Ивановне Кузиной, благодаря которой Цветаевский музей обрёл свою прописку.Примечательно, что день открытия музея, выпавший на именины Анастасии по православному календарю, 4 января, совпал с днём рождения Славянского культурного центра. Ему в этот день исполнилось 18 лет!

Год назад, на открытии нашего музея, впервые прозвучала песня «Муха» на стихи Анастасии Цветаевой (музыка Людмилы Бевз). Это стихотворение Анастасия Ивановна посвятила своим внукам и правнукам. Замечательно исполнила песню Елена Юсупжанова (гитара - Константин Симонов).

Т. Корешкова сказала, что «на протяжении многих лет изучением творчества Марины и Анастасии Цветаевых занимается павлодарский журналист, поэт Ольга Григорьева. Она и стала идейным вдохновителем и хранителем первого в мире музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре. Ольга Николаевна ведёт огромную работу по поступлению в музей уникальных экспонатов. Сегодня в коллекции музея более 800 единиц хранения! И ценность этой коллекции с течением времени не будет убывать, а напротив – возрастёт!».

Нам повезло, что практически все наши встречи проходят с участием внука Анастасии Ивановны – Геннадия Васильевича Зеленина и его супруги Раисы Иосифовны. Как шутит Геннадий Васильевич, они настоящие «живые экспонаты»! В музей из их семейного архива поступили многие материалы.

Гостей приветствовал Г.В. Зеленин.

К празднику друг музея, поэт Елена Игнатовская подготовила замечательную слайд-программу, собравшиеся посмотрели её на большом экране. Комментировала фотографии хранитель музея, Лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой, член Союза российских писателей, поэт Ольга Григорьева.

Автор эмблемы музея и красочных закладок для книг с эмблемой - Игорь Гребенников. Огромное спасибо ему за помощь!

За год вокруг музея сплотились единомышленники. Анастасия Ивановна Цветаева говорила: « Люблю дарить людей друг другу». В её доме до последних дней всегда было много людей разных возрастов и профессий. И нам судьба подарила много встреч со старожилами нашего горда, которые общались с Анастасией Ивановной.

В сентябре 2013 года музыкант Гуляра Шамилевна Чистякова вышла с инициативой издания сборника песен на стихи Анастасии Цветаевой.

Сегодня, спустя три месяца, мы рады сообщить вам, что макет сборника ГОТОВ! Клуб авторской песни «Серебряные струны», павлодарские композиторы и музыканты откликнулись на приглашение.

В сборник вошло 40 песен на стихи Анастасии Цветаевой!

О встречах с Анастасией Ивановной; о том, как она преподавала музыку Ольге Трухачёвой; о работе над сборником рассказала Г.Ш. Чистякова. Презентация сборника состоится на одной из ближайших встреч в музее.

А сегодня позвольте выразить слова благодарности всем, кто принял участие в создании музейного проекта «Я верую…». Это:

Амосов Александр Кимович

Бевз Людмила Николаевна

Каримова Марина Раисовна

Кожахметов Маулен Молдабаевич

Крыкбаев Бауыржан Байкенович

Лобченко Лариса Фёдоровна

Маринец Ирина Викторовна

Млынцева Наталья Юрьевна

Симонов Константин Игоревич

Татыбаев Мейраз Манапович

Чистякова Гуляра Шамильевна

Юнеман Галина Александровна.

Были представлены несколько песен из нового сборника. Бауыржан Крыкбаев исполнил песню «Любовь» на стихи Анастасии Цветаевой. А Константин Симонов – песню «Гитара».

Анастасия Ивановна не раз говорила, как они с сестрой Мариной любили в унисон читать стихи. На творческом вечере барда Марины Каримовой мы встретили очаровательных девочек Владлену Никитину и Валентину Герт, которые манерой исполнения напомнили нам образы Марины и Анастасии.

Владлена и Валентина прочли вслух стихотворение М. Цветаевой «Декабрьская сказка», а затем спели песню М. Каримовой «Ангел», посвятив её Дню ангела А.И. Цветаевой.

А ученицы школы № 9, которые пришли на праздник со своим преподавателем Г.З. Байкеновой, прочитали стихотворение А. Цветаевой «Ёлка», которое так любил Борис Пастернак.

Сегодня Музей Анастасии Цветаевой отмечает свою первую годовщину. За этот небольшой период к творческому наследию писателя Анастасии Цветаевой прикоснулись не только взрослые читатели, студенты, но и юные слушатели, которые только-только открывают для себя мир.

И, как прекрасно, что в их раннем возрасте они уже познакомились с творчеством сестёр Марины и Анастасии Цветаевых!

Самая юная участница нашего праздника Алиса Поминова прочла стихотворение М. Цветаевой «Паром», а потом повесила на новогоднюю ёлочку бумажного ангела, сделанного своими руками.

Ведущая огласила пришедшие в адрес музея приветственные телеграммы и поздравления: от внучек А.И. Цветаевой Риты и Ольги, из московского Дома-музея М. Цветаевой, из Казани, Вологды и других городов России.

Подруга Ольги Трухачёвой Роза Крутова (Портнова) из Томска, которая присутствовала на празднике, передала личный привет от Ольги Андреевны.

И еще одна премьера песни! Павлодарский композитор Александр Амосов исполнил песню на стихи А. Цветаевой «Мне тяжело…».

А в качестве поздравления ко дню рождения Славянского центра Г.Ш. Чистякова преподнесла музыкальный сюрприз – исполнила композицию на народном татарском инструменте курай, чьи волшебные звуки просто заворожили присутствующих!

Все выступающие получили в подарок замечательные книги от Славянского центра, вручала которые член правления СЦ Людмила Николаевна Бевз. Мы выражаем ей огромную благодарность за решение всех организационных вопросов!

Получил подарки и сам музей:

Архивисты В.Д. Болтина и Л.В. Шевелёва к этому дню сделали расшифровку и описание открыток и писем А.И. Цветаевой, адресованных Д.А. Донской.

Л.С. Кашина подарила публикацию из «Нового мира» Е.Р. Симонова - «Два стихотворения Марины Цветаевой».

Известный павлодарский художник Виктор Поликарпов преподнёс свой юбилейный альбом с надписью: «Музею Анастасии Ивановны Цветаевой с огромным почтением к величию её жизненного и творческого подвига».

А завершила вечер его ведущая Т.С. Корешкова строками из стихотворения Евгения Евтушенко:

Имён есть много у России,

Но есть негромкое одно –

Цветаева Анастасия,

И в этом столько сплетено.

Она в поэзии – былинка,

Не корабельная сосна.

А вот её душа – былинка

До Господа вознесена…

Итак, музей Анастасии Цветаевой в Павлодаре есть, он состоялся, он работает и нацелен на новые открытия, встречи, презентации!

(О. Григорьева,

Сценарий праздника – Т. Корешковой).

Фото Т. Гарипова, Е. Игнатовской.

Ещё фотографии: http://www.slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/7528-S-dn-m-rozhdeniya-muzey.html

Поздравления и приветствия

- Янв42014

- Просмотры(2480)

В Павлодар поступают поздравления ко дню рождения музея А.И. Цветаевой!

От младшей внучки А.И. Цветаевой:

Дорогие наши все ! Вся моя большая семья поздравляет вас с первой , и такой важной датой , как год со дня рождения музея ! В год человек начинает ходить и говорить, а вы совсем большие и взрослые . Вы идете вперед семимильными шагами, столько сделано важного, сколько публикаций и открытий , а сколько еще предстоит. Молодцы!!!! А вообще то надо поздравить мою семью с такими друзьями и подвижниками! Желаем исполнения всех ваших желаний и начинаний , а мы поможем! Будьте здоровы. Обнимаю , Ольга Трухачева.

Из московского Дома-музея Марины Цветаевой:

Дорогие друзья и коллеги!!

Рады приветствовать всех собравшихся в День ангела Анастасии на именины Анастасии Ивановны Цветаевой. 2014-й – год 120-летия со дня рождения Анастасии Ивановны, и уже в первые дни Нового года мы ее вспоминаем и чествуем. А в сентябре мы вместе будем отмечать этот славный юбилей.

Поздравляем павлодарцев с Новым годом и Рождеством, желаем здоровья, удачи, новых свершений во благо культуры, красоты и добра!

Будем дружить и сотрудничать!

Ваш Дом-музей Марины Цветаевой

Москва, январь 2014

***

От старшей внучки А.И. Цветаевой:

С наступившим Новым 2014 годом!

Для нашей семьи месяц январь был всегда полон праздников , начиная со дня

Бабушкин именин 4-го января - День Св. Анастасии Узорешительницы, потом 5-го

января мамин День рождения , затем Сочельник - 6-го вечером вся семья собиралась

у елки. Потом три дня Рождества с поцелуями и поздравлениями с Рождеством

Христовым и подарками под елкой, и бабушка пела, и мы ей подпевали на немецком

"штиле нахт " (не знаю написания на немецком) и о " tannen Baum", садились за стол

семейный к маминым блюдам и угощениям. А затем подходил и Старый Новый год, и

Крещение, и мамин день Именин 27 января - День святой равноопостольной Нины,

Просветительницы Грузии.

И таким вот образом заканчивался праздничный январь, и убиралась елка до следующего

года!

Желаю Вам, Ольга, и Музею , который Вы собираете и создаете, жить жизнью его Духа,

сохраняя историю семьи и создателей произведений прекрасной русской классической

литературы. Спасибо Вам и всем работникам музея за ваш труд.

Самых добрых и теплых вам всем пожеланий! С наступающим Рождеством Христовым!

Ваша Рита Мещерская.

США

***

Дорогие павлодарцы! Поздравляю Вас с ПЕРВЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ!

Наступил юбилейный год Анастасии Ивановны, значит, работы прибавится.

Пусть появятся новые идеи и интересные встречи в музее!

Друзьям и гостям музея наилучших пожеланий в Новом году.

ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ ТВОРЧЕСТВА ВАМ!

Людмила Мишанина, Казань.

***

Поздравляю музей Анастасии Ивановны Цветаевой с днём рождения! Успехов, творческих и научных открытий всем сотрудникам, интересных встреч, уверенных и активных позиций в деле сохранения и приумножения культуры. Всем желаю и здоровья, и вдохновения!

С Новым годом, с Рождеством!

Елена Титова, Вологда.

С днём рождения, музей!

- Янв42014

- Просмотры(3269)

Сегодня, 4 января 2013 года, исполнился год со дня создания в Славянском центре Павлодара музея Анастасии Цветаевой и 18 лет - самому Славянскому центру! В большом зале Дома Дружбы по этому поводу состоялось праздничное мероприятие. Пока представляю несколько фото. Отчёт попозже!

(Фото Елены Игнатовской)

Принимайте участие в конкурсе!

- Дек262013

- Просмотры(2425)

Южно-Уральская литературная премия

Челябинское отделение Союза писателей России и Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За возрождение Урала» приглашает казахстанских поэтов и писателей принять участие в конкурсе на соискание Южно-Уральской литературной премии. На конкурс принимаются произведения на русском языке в жанрах поэзии и прозы, впервые опубликованные за последний год (с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 года); книги и журнальные публикации за этот период. Рукописи неопубликованных произведений допускаются лишь в категории «Талантливая молодёжь» в номинации «Проза» - объемом от 0,5 до 2 авторских листов (от 20 000 до 200 000 знаков), в номинации «Поэзия» от 0,5 до 1 авторских листов (от 350 до 700 строк).

Один автор может подавать заявку на соискание премии только в одной из номинаций. Автор, подающий заявку на участие сразу в двух номинациях, снимается оргкомитетом с участия в конкурсе.

Для официального включения соискателя в лонг-лист участников конкурса в оргкомитет ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть представлены следующие материалы:

а) краткие биографические сведения о соискателе;

б) фотография (фотопортрет) автора (соавторов), продублированные на электронном носителе;

в) три экземпляра выдвигаемого произведения;

г) статьи, рецензии, иные отклики в прессе, посвященные соискателю.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 декабря 2013 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Советская, 67, «Союз писателей России», с пометкой «Премия»; подробная информация о конкурсе на сайтах www.zvu-74.ru и www.uralpremia.ru.

Премия присуждается по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Литературное краеведение и публицистика», «Драматургия», «Литература для детей». По номинациям: «Проза» и «Поэзия» премия присуждается в двух возрастных категориях: «Талантливая молодежь» для авторов от 18 до 30 лет, размер премии составляет 20 тысяч рублей; «Профессиональные авторы» для авторов старше 30 лет, размер премии составляет 40 тысяч рублей. По номинациям: «Литературное краеведение и публицистика», «Драматургия», «Литература для детей» премия присуждается в одной категории «Профессиональные авторы» для авторов старше 30 лет, размер премии составляет 40 тысяч рублей. Если в номинации участвуют соавторы, денежная сумма номинации делится между ними самостоятельно. Кроме денежной суммы, лауреату вручаются диплом и символ премии. Авторам, вошедшим в шорт-лист, вручаются почетные дипломы и малый символ премии.

Все произведения, поступившие на соискание премии, после торжественной церемонии награждения передаются на безвозмездной основе Челябинской областной научной библиотеке.

Сибирь А. Цветаевой

- Дек192013

- Просмотры(3429)

О Сибири Анастасии Ивановны Цветаевой говорили в Музее А. Цветаевой Славянского культурного центра 15 декабря.

О далёких днях суровой жизни А. Цветаевой в ссылке в селе Пихтовка Колыванского района Новосибирской области вспоминал её внук Геннадий Васильевич Зеленин. Рассказал он о первом знакомстве с селом, о том, как помогал бабушке по хозяйству, как ходил в лес за шишками, как устраивали праздник встречи Нового года, как Анастасия Ивановна готовила подарки для родных, как в тех условиях она умудрялась оздоравливаться и помогать другим.

В Пихтовку А.И. Цветаева прибыла по этапу в июле 1949 года. О её впечатлениях, встречах, о жизни в глухой сибирской деревне читатели узнали по «Сибирским рассказам», которые были впервые опубликованы в1986 году в журнале «Юность». А затем большим тиражом вышла книга «Моя Сибирь».

Сегодня в павлодарском музее А. Цветаевой хранятся оригиналы фотографий из Пихтовки 50-х годов. Их подарила нашему музею младшая внучка писательницы Ольга Андреевна Трухачёва.

Почитательница творчества Марины и Анастасии Цветаевых, друг музея Лариса Ивановна Деркунская рассказала о своей недавней поездке в Колывань, о встрече и беседе с директором Колыванского краеведческого музея, передала музею материалы - воспоминания бывшего директора музея о встрече с Анастасией Цветаевой. Воспоминания были опубликованы в «Трудовой правде»№ 24 от 25.02.1989 года.

В Пихтовке А. Цветаева пробыла 7 лет, до июня 1956 года.

Пихтовка дорога была А. Цветаевой тем, что здесь у неё за многие годы появилось своё собственное жильё, в 55 лет она стала впервые заниматься огородничеством, появились новые знакомства, встречи. В Пихтовке А.И. Цветаева начала устно рассказывать своей внучке Рите рассказы о своей жизни, которые потом составили её книгу «Воспоминания».

Посетителям музея в ходе беседы был предложен к просмотру документальный фильм о Пихтовке, снятый в 1986 году. Копию этого фильма музею также передала младшая внучка А.И. Цветаевой Ольга Трухачёва.

«Тепло и радостно я вспоминаю Сибирь. Само слово «Сибирь» всегда в литературе и в жизни звучало сурово… Но мне сибирские годы лежат в памяти не тёмной, а светлой глыбой.»

«… мне никогда не было так хорошо, как там: горела лампада, был огород, животные…» ( А. Цветаева)

Книги и рассказы А. Цветаевой надо перечитывать, находить в них уроки доброты, уроки стойкости, мужества и человечности.

Есть у организаторов Музея Анастасии Цветаевой идея побывать в тех местах, которые вернули Анастасию Ивановну к жизни. Думается, это осуществимо, хотя, по сведениям, всё в этих местах пришло к унынию. Но мы обязательно доберемся до этих мест, как когда-то Ирина Сергеевна Исаева, поклонница поэтического таланта Марины Цветаевой, участница открытия музеев Цветаевых в Александрове, Болшеве. Она общалась с А.И. Цветаевой и съездила в своё время в Пихтовку. Об этом мы узнали из её воспоминаний, опубликованных в книге «Последний луч Серебряного века».

На мероприятии в Музее Анастасии Цветаевой своими воспоминаниями о встречах с писательницей в годы её жизни в Павлодаре рассказала старожил города, детский доктор, друг семьи Трухачёвых Евдокия Алексеевна Измайлова. Она показала письма, которые присылала ей в Павлодар из Москвы Нина Андреевна Трухачёва, невестка А.И. Цветаевой.

В настоящее время музей готовится отметить год со дня открытия.

4 января 2014 года ( в субботу) в 15.00 часов мы приглашаем всех желающих на литературно-музыкальный вечер в Дом Дружбы по ул.1 Мая.

(Т.С. Корешкова)

На снимках:

Выступает Г.В. Зеленин.

Е. Измайлова и Л. Деркунская.

Павлодар, до востребования, Цветаевой

- Дек162013

- Просмотры(2884)

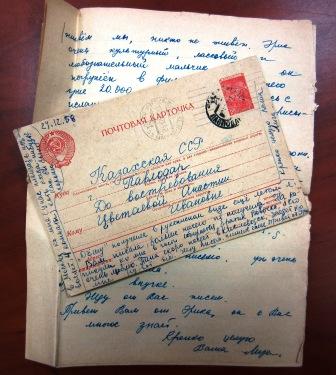

Среди многих новых экспонатов, поступивших в октябре этого года в павлодарский музей Анастасии Цветаевой (он работает в Доме дружбе, при Славянском культурном центре), своей особой историей выделяется вот эта пожелтевшая от времени почтовая открытка. Она датирована 23 декабря 1958 года и адресована в Павлодар: «До востребования, Анастасии Ивановне Цветаевой». Подписана открытка коротко – «Ваша Лиза».

Эта почтовая карточка «приехала» в музей из Москвы. Через 55 лет она вернулась в город своего назначения. Вместе с другими материалами, письмами, фотографиями она была подарена павлодарскому музею Галиной Яковлевной Никитиной. Вместе с мужем Глебом Казимировичем Васильевым (увы, уже покойным) они 18 лет дружили с Анастасией Ивановной, были хранителями её архива и пропагандистами её творчества, выпускали неизданные цветаевские произведения. Анастасия Ивановна звала их «Глебы». Часть собранного «Глебами» архива находится теперь в Павлодаре, городе, где писательница провела много лет своей жизни и где начала писать свою главную книгу – «Воспоминания».

Итак, почтовая карточка. Её история началась в 1942 году на Дальнем Востоке, где в многочисленных сталинских лагерях трудились и умирали от непосильной работы, полуголодного существования и болезней тысячи безвинно репрессированных. Анастасия Ивановна Цветаева в это время отбывала свой десятилетний срок в лагере на станции Брусничной на строящейся Байкало-Амурской магистрали, в Хабаровском крае. Этот лагерь считался неблагополучным даже среди других, тоже далеко не «комфортных» мест заключения. И вот однажды на Брусничную приехал инженер-строитель Яков Наумович Симуни, который организовал в соседнем посёлке, на станции Известковой, деревообрабатывающий комбинат. А рабочая сила на БАМе была тогда одна – заключённые ГУЛАГа. (Надо сказать, что сам Я.Н. Симуни вместе с женой приехали в эти глухие края из Ленинграда в 1938 году по своей воле, как истинные энтузиасты – на строительство железной дороги…).

Вот как описала впоследствии этот момент дочь Я. Симуни – Елизавета Яковлевна: «Когда они вышли из машины и направились в контору, им преградили путь несколько женщин, которые буквально взмолились взять их из этого лагеря. Папа стал интересоваться, что каждая из них может делать. Очередь дошла и до этой «старушки». Она сказала, что может чертить, рисовать, писать каллиграфическим почерком и обучать английскому языку. Это и была Анастасия Ивановна Цветаева…» (из очерка Е.Я. Симуни «В Известковой» в книге «Последний луч Серебряного века», Москва, 2010).

Сама А.И. Цветаева в автобиографическом романе «Amor» описывает эпизод своего спасения из Брусничной немного иначе (возможно, это просто продолжение предыдущих событий): «…В барак вошла начальница колонны и громко назвала фамилию Ники (главная героиня романа – О.Г.).

- С вещами!

(Арест! Боже мой! В изолятор?!)

Дальше всё было как во сне… Ника оказалась за зоной. Но с ней шёл только один солдат.

- Мать, - сказал солдат, - ты не переживай, это только с виду – арестовали тебя, - знаешь что… тебя начальство умыкнуло… в наше отделение… чтобы ты им языки преподавала. Так ты сама иди через поле в ЦРМ (центральные ремонтные мастерские). Так тебя либо там устроят, либо в ДОКе (деревообрабатывающий комбинат). Там тебя встретят.

- О, нет, дорогой! – ответила Ника. – Одной мне идти без документов? Что я, глупая? …И чтоб меня обвинили в побеге и дали бы мне срок?!

…Нику взяли в ДОК – и стала Ника преподавать начальству английский язык».

Как бы то ни было, Анастасия Ивановна стала приходить в дом начальника ДОКа Я. Симуни и преподавать его дочери Лизе английский язык. Лизе было тогда восемь лет, а Цветаевой – 48. Вначале её сопровождал «человек с ружьём», но потом Яков Наумович переговорил с лагерным начальством, и Анастасия Ивановна стала приходить без провожатого.

«Итак, начались занятия, - пишет Елизавета Яковлевна. – Война. С бумагой плохо. Анастасия Ивановна на каких-то клочках, обрывках, обложках, как на карточках, писала слова и таким образом составляла каталог. Эти карточки помещались в специально сделанные деревянные ящички – получался «запас» слов, который постоянно пополнялся. Анастасия Ивановна сама составляла учебники, которые были фантастически изобретательны и интересны! Очень часто она приводила ко мне на уроки взрослых людей, которых также обучала языку, для предметных бесед, диалогов и составления рассказов. И я, маленькая девочка, вела диалоги со взрослыми. Происходило это так. Мы сидели, Анастасия Ивановна вынимала из каталога карточки, раздавала их нам и задавала тему беседы и диалогов. И всё это в те времена и за 10 тысяч километров от Москвы, когда не было никаких пособий! Это было удивительно!».

А.И. Цветаева подружилась с матерью Лизы Сарой Иосифовной. Однажды Лиза застала маму и Анастасию Ивановну плачущими. Оказывается, одновременно они получили трагические известия – о гибели Марины Цветаевой в 1941 году в Елабуге и о смерти брата Сары Иосифовны в блокадном Ленинграде…

Анастасия Ивановна учила Лизу Симуни не только английскому. Как писала Елизавета Яковлевна в письме от 13 февраля 1958 года (оно теперь тоже в павлодарском музее А. Цветаевой): «…Чем только Вы со мной не занимались! И чтение вслух, и диктовки, и немецкий, я уже не говорю об английском. Помню, как Вы читали мне «Три толстяка», вообще, я всё помню очень хорошо. Те годы были счастливыми, хотя и была суровая война…». Словом, благодаря Цветаевой Лиза получила дома прекрасное «классическое образование», поэтому совсем неудивительно, что после школы, когда они с отцом вернулись в Ленинград, Елизавета Симуни сразу поступила в Институт иностранных языков, училась легко и была отличницей!

Елизавета Яковлевна была благодарна Цветаевой не только за уроки, но и за человеческую поддержку. В 1945 году Лиза с отцом остались вдвоём, её мама умерла в возрасте 35 лет. Фотография 1945 года, на которой Лиза с отцом сидят возле гроба матери, теперь тоже хранится в Павлодаре.

«В этот тяжёлый для нас период, - пишет Е.Я. Симуни, - Анастасия Ивановна была для нас всем: мамой, бабушкой и большим другом».

Она не могла не вспоминать с благодарностью своего педагога, и была счастлива, когда ей удалось узнать адрес Анастасии Ивановны: Казахстан, город Павлодар.

В открытке, пополнившей фонды павлодарского музея А.И. Цветаевой, написано: «…Любимая Анастасия Ивановна, мне бы очень хотелось с Вами повидаться, имеете ли Вы возможность приехать в Москву ко мне… хоть когда-нибудь? Как было бы хорошо! «Дёшу» я получила в рукописном виде ещё летом…».

Рассказ «Лиза и Дёша», о котором пишет Е. Симуни, был включён потом в книгу А. Цветаевой «Непостижимые» (Москва, 1992). Рассказывается в нём как раз об уроках английского на станции Известковой – когда кот Дёша прослушивал весь урок и выполнял команды Анастасии Ивановны на английском языке…

В этом рассказе говорится и о первом письме Лизы в Павлодар: «…И вот прошли «города и годы», и прошло их много, и имён, и чисел…, когда я получила по почте письмо. Незнакомый почерк, пробегаю глазами первые строки. Господи, это мне? Как читать – радость двадцатишестилетней женщины, которая, наконец, нашла свою учительницу и хочет обнять её и благодарить, и мечтает увидеться! Читать – трудно. Слёзы застилают глаза…».

В 1959 году Анастасия Ивановна вместе с внучкой Ритой поехала из Павлодара в Москву – добиваться реабилитации. Десять дней они жили в семье Елизаветы Яковлевны (она с 1957 года жила в Москве). И когда писательница окончательно перебралась в столицу, Е. Симуни с мужем не раз бывали у неё в гостях, в коммунальной квартире на улице Горького. А на встрече 10 января 1988 года, тогда Анастасия Ивановна уже жила в квартире на улице Большая Спасская, Цветаева подарила Лизе свою книгу «Воспоминания» с надписью: «Дорогой моей ученице Лизе Симуни на добрую память о прошлом. С добрыми пожеланьями. А. Цветаева, на 94 году». Об этой встрече рассказано в книге, выпущенной «Глебами» и тоже подаренной с автографом в Павлодар – «Телефон на Б. Спасской. 1988» (Москва, 2003).

Учительница и ученица встречались и в Прибалтике, в Паланге в 60-е годы. Там Анастасия Ивановна, направляясь к морю вместе с внучкой Ритой, всегда несла с собой в сумке учебники по английскому языку. Занятия не прерывались ни на один день – как и в далёкие сороковые, на станции Известковой…

Ольга Григорьева.

(газета "Казахстанская правда", 13 декабря 2013 г.)

Память пребывает вовек...

- Дек52013

- Просмотры(3091)

Новые книги

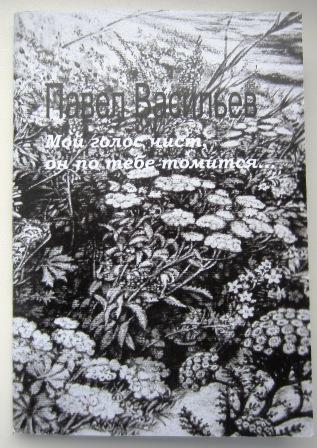

В Москве вышла в свет новая книжка стихотворений Павла Васильева – «Мой голос чист, он по тебе томится…». Это второй сборник из серии книг, задуманной (и осуществляемой) Светланой Ивановной Гронской и Лидией Григорьевной Бунеевой. Авторы проекта делают великое просветительское дело, выпуская лучшие стихи поэта, с краткой биографией. Обложка оформлена фрагментом графики павлодарского художника Виктора Поликарпова из серии «К стихам Павла Васильева».

Стихи П. Васильева предваряются словами Натальи Кончаловской: «…Стоило ему начать читать свои стихи, как весь его облик менялся, в нём словно загорался какой-то внутренний свет. Глубокий, красивого тембра голос завораживал. Читал он обычно стоя и только наизусть, даже только что написанные стихи, выразительно жестикулируя. Лицо его с тонкими трепещущими ноздрями становилось красивым, вдохновенным, артистичным от самой природы. И это был подлинный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо…»

Несколько слов о составителях. Светлана Ивановна Гронская – дочь Ивана Михайловича Гронского, главного редактора газеты «Известия» и журнала «Новый мир» в 20-30-е годы. Светлана Ивановна - собиратель и хранитель архива отца, архива тёти – Елены Александровны Вяловой (жены П.Н.Васильева), секретарь Комиссии по литературному наследию Павла Васильева. Автор книги о Е. Вяловой и П. Васильеве «…Здесь я рассадил свои тополя».

Лидию Григорьевну Бунееву, работавшую первым директором павлодарского Дома-музея П. Васильева, особо представлять павлодарцам не надо. Настоящий энтузиаст и знаток васильевской поэзии, она и сейчас, живя в Калининграде, продолжает работу по пропаганде творчества поэта.

Ещё в одной новой книге, изданной в Москве, говорится о Павле Васильеве. Это документальный роман Лидии Головковой «Где ты?..», посвящённый теме политических репрессий (Москва, изд. «Возвращение», 2013). В главе «Поэты и чекисты» говорится: «Поэта Павла Васильева современники считали не менее талантливым, чем Есенин, и очень многого от него ожидали:

Тяжёлый мёд расплескан в лете,

И каждый дождь – как с неба весть.

Но хорошо, что горечь есть,

Что есть над чем рыдать на свете…»

В музее ГУЛАГа

Будучи в Москве, я встретилась со Светланой Ивановной Гронской. Она рассказала, что работа над этой серией книг продолжается. Вместе мы побывали в музее истории ГУЛАГа, который находится в центре Москвы, на улице Петровка, 16. Кстати, именно в этом музее летом прошлого года прошёл вечер памяти Павла Васильева.

Музей работает с 2001 года, первым его директором был известный историк, общественный деятель и публицист Антон Владимирович Антонов-Овсеенко (1920-2013), сын известного революционера В.А. Антонова-Овсеенко, расстрелянного в 1938 году. Сам Антон Владимирович, как сын «врага народа», прошёл через сталинские лагеря. Его личные вещи и послужили началом для создания экспозиции музея.

Центром экспозиции является карта ГУЛАГа с обозначением всех крупных лагерей и наиболее значительных лагерных отделений. Она позволяет представить масштаб репрессий в СССР. Казахстан был одним из крупных островов этого страшного «архипелага»…

Светлана Ивановна показала витрину, где размещены личные вещи и фотографии И.М. Гронского. Сейчас как секретарь комиссии по творческому наследию П. Васильева она добивается, чтобы в экспозиции была размещена информация и о репрессированном поэте. В музее уже есть стенды, посвящённые судьбам известных деятелей культуры, которых так или иначе коснулись репрессии, это стенды, посвящённые Булату Окуджаве и Георгию Жжёнову.

Сотрудники музея рассказали нам о том, что уже принято решение о создании целого культурного центра, который будет посвящён памяти пострадавших от политических репрессий и узникам ГУЛАГовских лагерей. Для этих целей в Центральном административном округе Москвы выделено здание с полезной площадью более 3.000 кв. метров. Инициатива по созданию такого объекта исходила от мэра Москвы С. Собянина, который считает, что нынешние площади музея истории ГУЛАГа недостаточны. Так что музей готовится к переезду…

Я передала для библиотеки музея привезённую из Павлодара «Книгу скорби», в которую наши архивисты В.Д. Болтина и Л.В. Шевелёва собрали сведения о репрессированных на территории области людях. В «Книгу скорби» вошли фамилии 810-ти человек, расстрелянных в 30-40-е годы прошлого века.

С огромной благодарностью был принят москвичами этот подарок. Ведь далеко не в каждой области была проведена такая работа и выпущена подобная книга. Это не только память о безвинно погибших людях, но и неоценимая помощь тем, кто ищет своих репрессированных родственников, пытается хоть что-то узнать об их судьбе…

С интересом слушали сотрудники музея ГУЛАГа рассказ о павлодарском Доме-музее П. Васильева. Будем надеяться, что в обновлённой экспозиции московского музея найдётся место и для сведений о нашем земляке Павле Васильеве, безмерно талантливом поэте, чья жизнь в 27 лет оборвалась в сталинских застенках.

Ольга ГРИГОРЬЕВА.

Фото автора.

На снимках:

Обложка новой книги Павла Васильева.

Светлана Ивановна Гронская у музея истории ГУЛАГа.

Стихи звучали два часа...

- Ноя302013

- Просмотры(3358)

30 ноября в концертном зале Дома дружбы прошел большой музыкально-поэтический вечер, организованный клубом авторской песни «Серебряные струны», музеем А.И. Цветаевой и литературным объединением им.П. Васильева. Вечер был приурочен к приезду в Павлодар главного редактора республиканского литературного журнала «Нива» Орынбая Жанайдарова (Астана). Вела его координатор клуба авторской песни Людмила Бевз. Открыл встречу наш прославленный дуэт Михаила и Зулейхи Сербиных.

Гостя из Астаны представил профессор, литературовед, музыковед Н.Г. Шафер. О.К. Жанайдаров рассказал о журнале, о том, что в своей редакторской работе он продолжает традиции своего предшественника, основателя журнала, замечательного поэта Владимира Романовича Гундарева. Орынбай Куленович прочел несколько своих стихотворений, а потом предоставил микрофон павлодарским поэтам. Свои стихи читали Виктор Семерьянов, Ольга Григорьева, Татьяна Окольничья, Талгат Гарипов, Елена Игнатовская, Жасулан Садыков, Елена Вайберт, Наталья Щепко, Владимир Куприн и другие члены литобъединения, клуба авторской песни и клуба «Вдохновение» при Доме ветеранов «Замандас». Поэтические строчки перемежались песнями бардов. Константин Симонов и Людмила Бевз спели несколько песен на стихи павлодарских поэтов. Свои стихотворения и песни исполнил Гайдар Саркыншаков, выступали и другие барды (извините, что не называю всех, программа была очень большая!).

В завершение вечера выступила профессор, доктор философии, преподаватель ПГУ Раушан Нурхановна Кошенова. Она предложила сделать поэтические вечера в Павлодаре традиционными и проводить их в Доме дружбы 30 числа каждого месяца (начиная с января будущего года). Все присутствующие с энтузиазмом поддержали это предложение! Можно будет в рамках таких встреч проводить презентацию новых поэтических книг, устраивать встречи с поэтами.

О.К. Жанайдаров поблагодарил павлодарцев за этот большой поэтический вечер и выразил надежду, что многие из выступающих станут авторами «Нивы». И призвал всех присутствующих подписаться на журнал.

Поддержим «Ниву»!!!

Огромное спасибо Людмиле Николаевне за проведение вечера! Всё делалось так срочно…

Приглашение на поэтический вечер

- Ноя272013

- Просмотры(3907)

Дорогие друзья, приглашаем всех на поэтический вечер с участием редактора литературного журнала "НИВА", известным казахстанским русскоязычным поэтом Орынбаем Жанайдаровым (Астана). Также будут выступать павлодарские поэты и барды! Встреча состоится 30 ноября, в субботу, в 15.00, в Доме дружбы, к. 210, Цветаевский музей. (Если будет тесно, переберёмся в кабинет побольше...)

Ольга Григорьева

Подарки из Омска

- Ноя242013

- Просмотры(2610)

Музей Анастасии Цветаевой посетила подруга старшей внучки А.И. Цветаевой - Маргариты Мещерской (которая живёт сейчас в Сан-Франциско, США) – Е.В. Павшина.

Елена Васильевна Павшина приехала в Павлодар из Омска. Она рассказала, что познакомились они с Ритой благодаря бабушкам. Семья Рубинских-Павшиных жила в 50-е годы прошлого века в Павлодаре на улице Фрунзе, 83. Однажды, когда бабушка, Лидия Николаевна Рубинская, была в церкви (по улице К. Маркса), к ней после службы подошла пожилая худенькая женщина и сказала: «Я вижу, что единственный интеллигентный человек – это Вы. Давайте будем дружить!». И потом Анастасия Ивановна всегда приходила в гости к своим новым знакомым с внучкой Ритой, и девочки тоже подружились. Елена Васильевна вспоминает, как иногда Анастасия Ивановна приносила с собой исписанные листы бумаги и вслух читала бабушке свои воспоминания. Потом, когда А.И. Цветаева подарила бабушке первое издание книги «Воспоминания» (Москва, 1971), и Елена Васильевна стала её читать, она вспомнила, что какие-то кусочки из книги уже слышала в исполнении автора. Е.В. Павшина вспоминает, что Анастасия Ивановна была очень строга к внучкам, внушала им, что нельзя попусту терять время, постоянно занималась с Ритой английским языком, и Рита знала его очень хорошо. Когда как-то Рита с Леной решили пойти на курсы английского (Рита, чтобы иметь возможность общения, а Л. Павшина - чтобы пополнить знания), оказалось, что Рита знает язык лучше преподавателя, ей нечего было делать на этих курсах, и они перестали на них ходить… Елена Васильевна говорила о том, что, несмотря на строгость, Анастасия Ивановна была в то же время весёлым человеком, могла пошутить, и прежде всего над собой. Так, с юмором она рассказывала, как вышла на улицу в разных по цвету валенках. А однажды, торопясь, схватила вместо своей палочки (с которой всегда выходила на улицу) – кочергу, которая стояла у печки, и вышла с ней из дома… Вспоминала Елена Васильевна, как они с Ритой и «бабушкой Асей» перелазили через дырку в заборе стадиона «Трактор» и вместе катались на коньках.

Е.В. Павшина подарила павлодарскому музею А.И. Цветаевой семейные реликвии: первое издание книги А. Цветаевой «Воспоминания» с дарственной надписью автора Лидии Николаевне Рубинской, а также фотографию, на которой А.И. Цветаева вместе с невесткой Н.А. Трухачёвой и внучками Ритой и Ольгой. Фотография сделана в 1958 году в Павлодаре, в доме по улице К. Маркса. На обороте надпись Анастасии Ивановны: «Дорогой и милой Лидии Николаевне Рубинской на долгую добрую память о нашей дружбе и до свидания! А. Цветаева. 1962 г.». А когда Лидия Николаевна умерла, А. Цветаева прислала в память Елене Васильевне второе издание книги, тоже с дарственной надписью, теперь уже внучке своей павлодарской подруги…

Посмотрите по каналу "Культура"

- Ноя222013

- Просмотры(2484)

25 ноября, в понедельник, по телеканалу "Культура" будет показан фильм "Анастасия Цветаева. "Мне 90 лет, ещё легка походка..." Рекомендую посмотреть! Время показа: 11.20 и 19.35 (по программе). Но надо учитывать, у кого какое кабельное. К примеру, если у вас "Алма-ТВ", к этому времени надо прибавить 4 часа...

Всё начиналось в Павлодаре

- Ноя222013

- Просмотры(3729)

Из-за Анатолия Ефимовича Узденского я стала нарушителем общественного спокойствия. На встрече в Москве, в театре «Современник» наш земляк, народный артист России подарил мне свою новую книгу «Мальчик, который смеялся в цирке». И я стала читать её сразу в метро. Сначала улыбалась и хмыкала, сдерживая смех, но потом не выдержала и расхохоталась! Две солидные дамы в шляпках, сидевшие напротив, с большой укоризной посмотрели на меня... Понятно, что неприлично так себя вести в общественном месте, но было уж очень смешно! От греха подальше я спрятала книгу в сумку и дочитывала уже дома.

В эту новую книгу А. Узденского вошли рассказы из его первого сборника «Как записывают в артисты», а также новые произведения и пьеса «Горький привкус миндаля». О первой книге земляка мы сообщали в «Звезде Прииртышья» несколько лет назад и даже печатали из неё отрывки, касающиеся драматической студии при Павлодарском областном драмтеатре им. Чехова. Именно в ней начинался творческий путь будущего народного артиста, работающего сейчас в московском театре «Современник». Анатолий Ефимович – очень талантливый писатель. С этим утверждением согласятся все, кто читал его книги.

«…Как он доныривает сквозь этакую толщу лет, бед и побед чуть не до самого дна, чтобы выбросить на сегодняшний берег к нашим ногам сверкающую рыбу детства и юности, для меня тайна», - написал в предисловии к новой книге Узденского заслуженный артист РФ В. Лемешонок.

Но выбрал Анатолий для себя стезю актёра… Конечно, кто знает, как бы сложилась судьба талантливого павлодарского мальчика, не прочитай он, будучи восьмиклассником, объявление о приёме в театральную студию. Сейчас Анатолий Ефимович признаётся: «Больше всего дала мне в профессии павлодарская студия».

Это было удивительное время, шестидесятые годы прошлого века. Павлодарский драмтеатр гремел на всю страну, выступал на гастролях в Москве… А какие люди вышли из театральной студии! Можно назвать Алексея Булдакова, всеми любимого «генерала Михалыча» из «Особенностей национальной охоты». Или Валерия Выжутовича, сейчас известного московского журналиста. Из этого поколения и наш прославленный земляк Владимир Хотиненко. В рассказе «Как записывают в артисты» автор с присущим ему юмором отмечает: «…Может быть, мама была права, когда говорила, что я не с теми мальчиками дружу? С одним, Вовой Хотиненко, я бы сейчас точно пересмотрел свои тогдашние отношения. Он стал известным кинорежиссёром».

Впрочем, судьба вскоре сведёт земляков. В 1988 году в театре, где тогда работал Анатолий Ефимович, появилась ассистентка режиссёра со Свердловской киностудии. Типаж молодого актёра ей приглянулся, и она предложила Узденскому принять участие в съёмках двухсерийного фильма «Рой». Когда актёр спросил, кто режиссёр будущего фильма, услышал: «Владимир Хотиненко». Так роль капитана Мелентьева в фиьме «Рой» (1990) стала первой в фильмографии Анатолия Узденского. Сейчас в ней - более 50 ролей в кино…

После студии при Павлодарском драмтеатре А. Узденский окончил Новосибирское театральное училище (1972-1975). Двадцать два года он проработал в Новосибирском драматическом театре "Старый дом". Эти годы были и временем актёрского становления, и творческих удач, и заслуженной славы. В «Старом доме» было сыграно около ста ролей, принесших ему признание на российских и международных фестивалях и огромную любовь зрителей.

А в 2004 году Узденсккий получил приглашение из Санкт-Петербурга – в знаменитый «Театр на Литейном». И решил начать новую жизнь. Но… Как говорит сам актёр, «год проработав, понял, что ни я этому театру, ни он мне ничего не дают... Творческая командировка в Питер закончилась, но раз уж я так резко поднялся и уехал, то решил: возьму-ка два своих чемодана и перевезу их в Москву, посмотрю, как там работается. Я задал себе вопрос: «В каком театре хотел бы работать?» и пошел в «Современник». Мы встретились с Галиной Борисовной Волчек, и я ей честно сказал, что пока никому больше свои услуги не предлагал, и для меня оптимальный вариант — «Современник». И поскольку я ей «глянулся», то мы на этом и сошлись. Она мне сразу предложила роль…».

Театр «Современник» находится в центре Москвы, на Чистых прудах. Он славится своими актёрами, здесь работают Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова, Артур Смольянинов и многие другие замечательные актёры. На дверях гримёрки, где мы беседовали, табличка с фамилиями: «Сергей Гармаш, Анатолий Узденский, Шамиль Хаматов…» (это брат Чулпан Хаматовой). Узденский уже стал своим в этой звёздной труппе. А Дмитрий Певцов, к примеру, зовёт его не иначе как «мастер» или «художник». Недавно он пригласил Анатолия Ефимовича преподавать на своём курсе в Институте современного искусства. В этом году первый курс на актёрском факультете ИСИ набирали народный артист РФ Дмитрий Певцов и заслуженная артистка РФ Ольга Дроздова (его супруга). В объявлении о наборе было сказано: «Вместе с нами на курсе будет работать народный артист России, актёр театра и кино А.Е. Узденский…»

Конечно, большинство зрителей знают актёров «Современника» прежде всего по ролям в кино, а не по театральным работам. Вот и нашего земляка узнают больше по ролям в сериалах. В сериале "Ментовские войны" Узденский играет роль криминального авторитета Апостола, и часто люди по этому персонажу его узнают. «Мне нравится моя роль в сериале "Группа Z", где я сыграл в эпизоде майора-взяточника, - говорит актёр. - Он получился очень смешной, в тоже время правдивый… Мне одинаково приятно играть в фильме о Пугачеве князя Вяземского, полковника милиции или криминального авторитета. Главное, как роль выписана, чтобы она была яркая, было интересно сыграть. К сожалению, в сериалах редко попадаются такие роли, ты должен сам придумывать, как превратить шаблонный персонаж в яркий образ…». Актёр относится к съёмкам в сериалах и «сериальной популярности» спокойно, не по-снобистски: «Это просто работа».

Зрителям пришлась по душе четырёхсерийная комедийная мелодрама «Самозванка» (2012) с участием А. Узденского. А в этом году вышел на экраны сериал «Нелюбимая» (с Надеждой Михалковой в главной роли, а наш земляк играет её отца). Многим запомнился фильм, который шёл по Первому каналу - "Назад в СССР". В фильме персонаж Марата Башарова попадает из нашего времени в 1975 год. Анатолий Узденский играл секретаря райкома партии, который агитировал главного героя ехать на БАМ, вступать в партию. Герой думал, что он действительно попал в 1975 год, а на самом деле за большие деньги ему создали иллюзию…

Очень интересным был проект Павла Чухрая (режиссёр фильмов "Водитель для Веры", "Вор"). Полнометражный фильм должен был называться «Москва 400. Испытание» («Москва 400» - наименование ядерного полигона, находящегося рядом с Семипалатинском). Анатолий Узденский играл одну из главных ролей. В основу сюжета легло испытание в Казахстане первой водородной бомбы в 1953 году. Небольшая съёмочная группа, не зная, куда едет, должна будет снимать испытание водородной бомбы… Это и любовная история о том, как молодой участник съёмочной группы полюбил девушку-казашку. Как говорил режиссёр, «мы хотели показать глобальные вещи через судьбы простых людей…» В фильме снимались Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте и другие популярные российские актёры. Съёмки шли в Капчагае, и на киностудии «Мосфильм» были построены огромные декорации. Должна была получиться очень интересная картина.

Но, увы, после многих месяцев работы было объявлено, что бюджет ленты исчерпан, и съёмки откладываются… Вот такое оно, кинопроизводство – непредсказуемое.

Сейчас А. Узденский занят в «Современнике» в двух спектаклях – «Джентльмен» Сумбатова-Южина и «Три сестры» Чехова (в постановке Галины Волчек). Этот спектакль, который является своеобразной визитной карточкой театра, «Современник» показал в июле этого года в Астане, на сцене Дворца мира и согласия. И «Три сестры», и два других спектакля прославленной труппы астанчане принимали «на бис». А мы гордились тем, что на сцене был и наш земляк, Анатолий Узденский, начинавший свои первые творческие шаги на сцене Павлодарского театра драмы!

Ольга ГРИГОРЬЕВА.

Фото автора.

КАКИЕ ГОСТИ...

- Ноя212013

- Просмотры(2147)

21 ноября музей А.И. Цветаевой принимал многочисленных гостей. Мы были рады приветствовать представителей Ассамблеи народа Казахстана из районов нашей области, которых привела на экскурсию в музей руководитель Славянского центра Татьяна Ивановна Кузина.

В гости в этот день зашли поэты, члены литературного объединения им.П. Васильева Татьяна Окольничья и Рафаиль Мухамеджанов. С особым волнением принимали мы известного павлодарского художника Виктора Фёдоровича Поликарпова с супругой Верой Ивановной.

Кстати, завтра, 22 ноября в областном художественном музее в 15.00 открывается большая юбилейная выставка В. Поликарпова, посвящённая его 75-летию. Приходите!

"Сколько солнца!"... Цветаевский Крым

- Ноя182013

- Просмотры(2233)

17 ноября в музее А.И. Цветаевой прошёл литературно-музыкальный вечер «Крым в жизни и творчестве сестёр Цветаевых. Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии». Ведущая Ольга Григорьева рассказала о крымских страницах жизни сестёр Цветаевых, представила новые книги по этой теме, пополнившие фонд музея. Книгу «Сколько солнца…!» Ирины Двойниной недавно подарил музею с дарственной надписью московский цветаевед Борис Мансуров, инициатор этого издания. И. Двойнина была организатором музея Цветаевых в Феодосии, о котором тоже шла речь на этой встрече. Феодосийский музей, руководит которым сейчас З.А. Тихонова, оказывает всяческую помощь и поддержку павлодарским цветаевцам, были присланы фотографии А.И. Цветаевой, её личных вещей из фондов музея, портрета и скульптуры писательницы. Гости посмотрели фотографии из этого музея, а также снимки городов Севастополя, Ялты, Коктебеля, Судака, Феодосии, сделанные О. Григорьевой и Е. Игнатовской. Песни на стихи Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина прозвучали (с дисков) в исполнении Елены Фроловой и Ларисы Новосельцевой. На выставке, подготовленной к вечеру, были представлены многие редкие издания из фонда музея - произведения М. Волошина, сборники «Крымский альбом», книги из серии «Лики Киммерии» (в этом году вышла в свет книга Марины Цветаевой «Крымский дневник») и другие издания. Подробно говорилось и о книге Анастасии Цветаевой «История одного путешествия» - о поездке в Крым в 1971 году. А начинала она писать эту книгу (по словам самой Анастасии Ивановны) осенью 1971 года в поезде Москва-Павлодар…

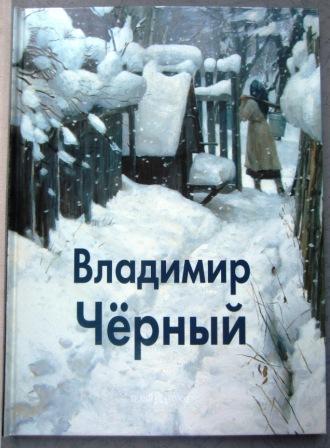

Художник Владимир Чёрный

- Ноя132013

- Просмотры(8814)

Наши земляки

Картины нашего замечательного земляка, художника Владимира Чёрного находятся в постоянных экспозициях музеев: Российской Академии живописи, Храма Христа Спасителя, Музее истории Москвы, Большого театра, в частных коллекциях во многих странах мира. Сейчас В.А. Чёрный живёт и работает в Москве. Несколько лет назад я писала о Владимире Анатольевиче, но тогда о нём рассказывал его отец, Анатолий Фёдорович Чёрный, который живёт в селе Луганск Павлодарского района. В то время его сын-художник закончил большую работу по оформлению Храма Христа Спасителя в Москве. Семь бригад художников работали над росписями этого грандиозного сооружения, и один из коллективов возглавлял Владимир Анатольевич. Они расписывали два придела – святого князя Александра Невского и Николая Мирликийского. Работа Владимира Чёрного «Тайная вечеря» (1999-2000) – поистине украшение Храма. Его кисти принадлежат также иконы «Богородица с младенцем» и «Спаситель на престоле».

И вот недавно довелось встретиться и с самим художником, побывать в его мастерской, которая находится в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. В мастерской В. Чёрного стоит макет сцены Большого театра с парадным занавесом. Это одна из последних работ Владимира. Наверное, год назад все слышали новость об открытии после реставрационных работ Государственного Академического Большого театра в Москве. Но немногие знают о том, что занавесы в обновлённом театре – это работы нашего земляка Владимира Чёрного!

Первый парадный подъёмно-опускной занавес для главной сцены театра был выполнен в 1856 году. На нём было изображено знаковое событие в жизни города – сюжет с Мининым и Пожарским, освободителями Москвы. В советское время он был утрачен. Владимир Анатольевич рассказал, что сохранились лишь одна небольшая, не очень качественная фотография 19-го века; раскрашенная гравюра в старинном альбоме и рабочий эскиз занавеса-картины. По ним и предстояло «воскресить» этот утраченный шедевр. Этот занавес не выткан, а написан на холсте. По сути, это огромное живописное полотно размером 17 на 21 метр! Картина «Возвращение Минина и Пожарского в освобождённую Москву в 1612 году» предстала перед зрителями в богатом орнаментальном оформлении на первом же спектакле обновлённого Большого. Около девяти месяцев продолжалась напряжённая работа бригады художников под руководством Владимира Чёрного и Александра Кравцова. Наш земляк вспоминает, что пропадал в мастерской с восьми утра до десяти вечера, таким огромным и сложным был объём работ. Фрагменты картины писались на вертикальных холстах – фигуры людей, коней в натуральную величину, а потом переносились на главное полотно.

Будущий художник родился и вырос в нашем городе, и дед, и прадед его жили здесь. «Владимир Анатольевич Чёрный родился в 1972 году в городе Павлодаре, раскинувшемся на живописных берегах реки Иртыш… Тяга к искусству проявилась у Владимира ещё в раннем детстве, когда он делал первые попытки изобразить что-то из увиденного и поразившего его воображение. В свободное от учёбы время он посещал кружок изобразительного искусства в местном дворце пионеров. Руководитель кружка Т.С. Ефремова, видя хорошие задатки ребёнка, рекомендовала ему заниматься в мастерской известного павлодарского живописца П.Г. Лысенко…» - это строки из большой иллюстрированной книги-монографии «Владимир Чёрный», вышедшей в серии «Мастера живописи» в 2005 году (Москва, издательство «Белый город, автор текста Людмила Доронина). Кстати, сам выход этой книги, посвящённой творчеству тогда 33-летнего художника Владимира Чёрного, говорит о многом. Ведь в этой серии из 125 книг представлены лучшие живописцы мира! В Павлодаре её можно увидеть в Славянском центре, в библиотеке – даре Правительства Российской Федерации. А ещё в 2003-ем году репродукции шести картин Владимира Чёрного вошли в огромный 900-страничный фолиант того же издательства «Русская живопись. Большая коллекция», где были опубликованы шедевры русского живописного искусства! Сейчас художник готовит два альбома, в одном будут представлены его живописные работы, в другом монументально-декоративные.

Владимир Анатольевич с теплотой вспоминает своих первых павлодарских педагогов – Тамару Сергеевну Ефремову, Павла Григорьевича Лысенко. Говорит о том, с каким трепетом он пришёл первый раз в мастерскую Павла Григорьевича, ведь это была студия настоящего художника! Лысенко и предложил юному талантливому художнику отправить свои работы в знаменитую Московскую художественную школу при институте им. В.И. Сурикова. Поступление в эту школу и определило судьбу художника…

Владимиру было всего 11 лет, когда они с отцом Анатолием Фёдоровичем поехали в Москву. Юный павлодарец успешно сдал экзамены, прошёл отборочный конкурс и поступил в МСХШ. Анатолий Фёдорович до сих пор вспоминает с большим волнением, как трудно было ему расставаться с сыном, оставлять его в интернате, в огромной Москве. Немало было трудностей и в первое время учёбы, и в трудный период перестройки, но с годами стало ясно, что решение было принято правильное. Трудности забылись, а та профессиональная подготовка, тот уровень знаний, которые Владимир получил в школе, остались на всю жизнь. После окончания школы в 1990 году В. Чёрный поступил в созданную И.С. Глазуновым Всероссийскую Академию живописи, ваяния и зодчества, которую успешно окончил, и с 1997 года стал преподавать в ней. Дипломной работой Владимира была картина «Андрей Рублёв», которую экзаменационная комиссия оценила на «отлично». С отличием художник окончил и аспирантуру (в 2000-м году). Сейчас Владимир Анатольевич – доцент кафедры живописи и академического рисунка Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, член Союза художников России.

Признаться, не без трепета я входила в это историческое здание на улице Мясницкой! Здесь находилось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое начало свою деятельность в 1843 году. В нём учились и преподавали Поленов, Шишкин, Саврасов, Васнецов, Нестеров, Левитан, Серов, Коровин, Коненков, Голубкина и многие, многие другие великие художники. В 1986 году народный художник СССР, профессор, академик Илья Сергеевич Глазунов возродил это учебное заведение, основав Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества. Это настоящий Дворец искусства, в котором бесплатно получают образование более трёхсот талантливых молодых людей на пяти факультетах (живописи, скульптуры, архитектуры, реставрации, искусствоведения).

В одном из залов висит дипломная работа нашего земляка – большое полотно «Андрей Рублёв», с которым Владимир Чёрный полноправно вошёл в когорту лучших российских живописцев.

Ольга ГРИГОРЬЕВА.

Фото автора.

На снимках: Владимир Чёрный в своей мастерской

У своей дипломной работы

Занавес Большого театра

Обложка книги-монографии с картиной В. Чёрного «Снежная зима»

Картины В. Чёрного

Особенно понравилась печатная машинка!

- Ноя92013

- Просмотры(3476)

Учащиеся русского класса Школы национального возрождения вместе со своим преподавателем И.Б. Петровой 9 ноября были гостями музея А.И. Цветаевой. Ребята с большим интересом слушали рассказ о жизни и творчестве писательницы, смотрели экспонаты, особенно им понравилась печатная машинка, которую подарила павлодарскому музею внучка Анастасии Ивановны – Ольга Трухачёва. Русский класс получил в подарок брошюру с воспоминаниями павлодарцев об А.И. Цветаевой и буклет Музея изобразительных исскуств им. Пушкина в Москве (создателем которого был отец сестёр Цветаевых – Иван Владимирович), а каждый ученик – закладку для книг с логотипом музея. И.Б. Петрова и её ученики оставили запись в книге отзывов со словами благодарности и пожеланием процветания музею. «Огромное спасибо!» - написали Тамара и Полина Пилипенко, Влад Кучуркин, Ангелина Жернакова, Рита Дерюга, Марина Франк, Света Ларионова и Арина Валеева.

Новые стихи

- Ноя82013

- Просмотры(2633)

В московском журнале «Юность» (№ 9, 2013) опубликована подборка новых стихов О. Григорьевой. Предлагаем вниманию посетителей сайта «Славянского центра» три из них. Остальные можно посмотреть на сайте журнала:

http://www.unost.org/2013/9.pdf

***

Дождь по лицу наловчился хлестать

Плётками мокрыми.

Здесь они жили, отец мой и мать,

За этими окнами.

Как бы сейчас забежала я к ним –

С воплями, каплями,

Самым непонятым, самым родным,

Самым оплаканным.

В пышную, стройную, строгую ель

Выросло деревце.

Люди чужие живут здесь теперь,

Только не верится.

Глянуть ли в прошлое? Стёкла чисты.

Вот они, рядышком.

Мать молодая стоит у плиты,

Жарит оладушки.

Молча носивший терновый венец

Времени жуткого,

Сидя у печки, читает отец

Маршала Жукова.

Остров

Не сравнивай с нашими бедами

Вот эту большую беду:

Собака по острову бегает,

Сюда пробежала по льду.

И что там случилось, не ведаю,

Да ночью весь лёд унесло.

Собака по острову бегает…

Эй, кто-нибудь, дайте весло!

Но лодка дырява на пристани.

Никто не рыдает пока…

А, может быть, выдержит, выстоит,

Дождётся она рыбака?

…Я тоже осталась на острове,

Растаял спасительный лёд.

Толкается льдинами острыми,

Чужое столетье плывёт.

Но я не кричу и не бегаю,

Я с книгой сижу у огня,

И век — золотой и серебряный –

На острове греют меня.

Прохожий? Потомок? Ну кто ещё –

Пошлёт понимания весть,

Оценит со мною сокровища,

Которые спрятаны здесь.

Светилось…

Ты всё позабыл. Но, наверное, вспомнишь однажды,

Что тело светилось, как на полотне Караваджо.

И были в свечении Божии чудо и милость.

Ведь не было света, а тело мерцало, светилось.

Ты всё позабыл. Ну а я позабыла подавно.

Никто не ценил безумную щедрость подарка.

Какие нам бездны, какие высоты открылись!

И наши тела, словно свечи, струились, светились…

Зачем это было, зачем нам дарилось, не знаю.

Я помню, я помню! Уже двадцать лет забываю…

Столкнулось. Замкнулось. Сомкнулось. Спаялось. Разбилось.

Но всё же – сбылось. Состоялось. Светило. Светилось…

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Высокий гость

- Ноя32013

- Просмотры(2550)

Гостем Славянского центра 3 ноября 2013 года был архимандрит Иосиф, руководитель Издательского отдела Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан (Алматы). Он встретился с председателем СКЦ Т.И. Кузиной, посетил музей А.И. Цветаевой. С большим интересом архимандрит осмотрел экспозицию музея, книги, фотографии, личные вещи писательницы. Творчество и биография А.И. Цветаевой ему хорошо известны, архимандрит Иосиф был участником пятого павлодарского Цветаевского костра 27 сентября 2009 года (тогда он жил в Павлодаре). Всем запомнилось его яркое и глубокое выступление на этом поэтическом празднике. Проникновенно говорил он о нелёгком жизненном пути Анастасии Ивановны Цветаевой, её непоколебимой вере в Господа. «Она достойно несла свой крест, и в этом помогала ей вера, надежда и любовь. Пусть это будет примером всем нам, ныне живущим», - сказал тогда архимандрит Иосиф. Высокий гость оставил запись в книге отзывов музея: «Сердечно благодарю О. Григорьеву и Т. Кузину за трепетное хранение материальных памятников, связанных с памятью великой Цветаевой. Господь да благословит вас и ваши труды! С радостью и почтением – архимандрит Иосиф (Ерёменко)». Т.И. Кузина вручила гостю в подарок книги от Славянского культурного центра.

Вместе с архимандритом Иосифом музей посетила гость из Усть-Каменогорска Нина Фоминых, она поёт в Свято-Троицком Храме города.

В этот день была в гостях музея и приехавшая из Москвы Наталия Родная, которая подарила музею своё стихотворение о девятом павлодарском Цветаевском костре.

На снимках: Архимандрит Иосиф делает запись в книге отзывов.

Т.С. Корешкова и архимандрит Иосиф.

Гости из Усть-Каменогорска.

Архимандрит Иосиф и Г.Ш. Чистякова (Бакиева), педагог по музыке младшей внучки А.И. Цветаевой – Ольги Трухачёвой.

Гордимся земляком!

- Ноя12013

- Просмотры(3116)

1 ноября в Москве открылась персональная выставка графических работ павлодарского художника Виктора Фёдоровича Поликарпова. Она проходит в рамках гастролей во МХАТе Русского театра драмы им.Лермонтова из Алматы. В фойе старого здания МХАТа в Камергерском переулке и размещены работы нашего земляка. Гордимся!  И

И

поздравляем Виктора Фёдоровича!

Информационный спонсор - ИТАР-ТАСС! Можно посмотреть ролик, там о Поликарпове в конце:

http://www.youtube.com/watch?v=Ol5M8QD9nSo&feature=youtu.be

К фотографии художника Виктора Поликарпова

…И когда хрипловато, неспешно, врастяжку

Он читает стихи,

Воскресает кудрявый, талантливый Пашка

У великой реки.

Воскресают июльское свежее утро

И иртышский простор,

И казацкая сказка, и казахская юрта –

Белоснежный шатёр.

И когда так любовно, подробно, узорно

Он рисует стихи –

Видишь выпукло, ярко, как в трубке подзорной,

Краски каждой строки!

Век двадцатый корёжил и путал в тумане,

Врал, что выхода нет.

Выручали друзья и каморка в подвале,

И Поэзии свет.

Новый век не добавил ни денег, ни славы,

Но всё нипочём,

Ведь остался Васильев, как ангел кудрявый –

За правым плечом.

16 июля 2012

Ольга Григорьева.