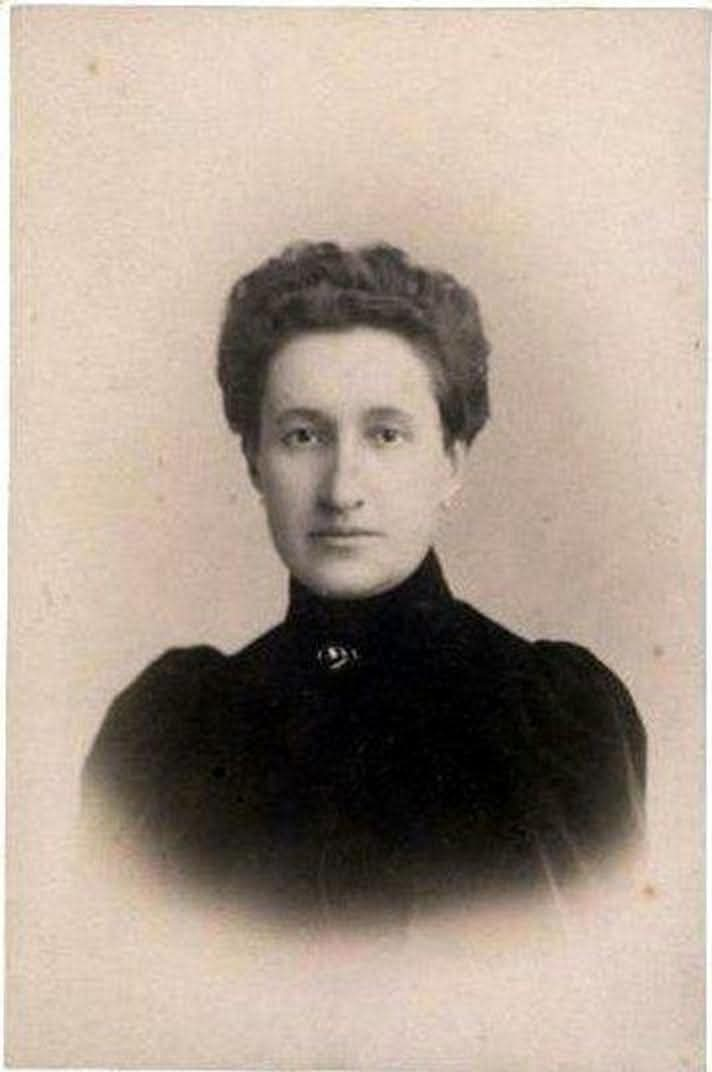

Мама Марины и Аси

Сегодня, 14 ноября – День рождения Марии Александровны Цветаевой – Манечки, Машеньки, Марии Мейн.

У нее была удивительная судьба. Старшая дочь, Марина, скажет: «Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика».

Маша Мейн появилась на свет 2 ноября по ст.ст. (14 ноября ) 1868 года в доме своего деда в Борисоглебском переулке. Да-да, в том самом, где эпоху спустя, ее дочь Марина снимет квартиру в доходной доме и начнет свою взрослую жизнь. И не просто – в том же переулке, а в доме как раз напротив дома деда, знать не зная, ведать не ведая о том, давно ушедшем времени.

Ее мать, потомок славного шляхтического рода Бернацких-Ледуховских Мария Лукинична почти не знала дочери, ибо покинула этот мир вследствие родовой горячки через три недели после появления Машеньки на свет. Девочке при крещении дали имя матери – Мария.

Жизнь Марии Мейн была похожа на жизнь ее любимых книжных романтических героев: жажда подвига, замкнутая, страстная. Девушкам ее круга приходилось жить в мечтах и книжных фантазиях, ибо реальная жизнь была вполне обыденно-плоской.

Ее дочь, Марина, писала в своей автобиографии: «Мать — страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет. Страсть к стихам — от матери, Мать — сама лирическая стихия. Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад.»

В мире реальном почти не осталось свидетельства жизни Марии Александровны, но ее дочь дала глубокий, внутренне верный образ матери.:

«Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, — замкнутая, фантастическая, болезненная, не-детская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле.

Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский. Поездка в лунную ночь по озеру, где он погиб. С ее руки скользит кольцо — вода принимает его — обручение с умершим королем. Когда Рубинштейн пожал ей руку, она два дня не снимала перчатки. Поэты: Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. — Больше иностранных книг, чем русских. Отвращение — чисто-девическое — к Zolá и Мопассану, вообще к французским романистам, таким далеким.

Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью.

Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска.

12-ти лет она встретила юношу — его звали Сережей Э. Ему было года 22. Они вместе катались верхом в лунные ночи. 16-ти лет она поняла и он понял, что любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом. — «Ты и дети, если они будут, — останетесь мне близки. Он для меня не существует». — Мама слишком любила дедушку и не согласилась выходить замуж на таких условиях.

22-х лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям — Валерии 8-ми лет и Андрею — 1 года. Папе тогда было 44 года.

Папу она бесконечно любила.

Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы — музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворенная, непримиренная, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды.

Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.

«О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, – то, чего всегда мало, дважды – мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало – как радия, то, что само есть – недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды! – то, чего не может быть слишком, потому что оно – само слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую. Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – что не удалось, наше – что удалось! После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар – мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов».

Мария Александровна продлилась в своей дочери, Марине, унаследовавшей Музыку, Романтизм и Германию, страстность, эгоизм, фанатичную преданность поэзии, резкий и нетерпимый характер, вечное и неутолимое стремление к идеальной любви.

М.А. Цветаева умерла 5 июля 1906 года в Тарусе. Ей было 37 лет.

Алёна ТРУБИЦЫНА.

Фотография М.А. Мейн 1901 года. Из личного архива А.П. Беловой - правнучки Александра Гуляева - репетитора Андрея; была впервые представлена на выставке в Музее семьи Цветаевых в Тарусе в 2018 году.